中小企業版SBTの目標設定。事前に押さえておきたい基礎知識も紹介

認定取得を一気通貫でサポートするHELLO!GREENのサービス紹介資料を見てみる>>

企業の気候変動対策が重要視される中、SBT認定の取得を検討する企業が増えています。

SBT(Science Based Targets)とは、パリ協定が求める水準と整合した、企業が設定する温室効果ガス排出削減目標のことです。SBTには、主に大企業を対象とした「通常版SBT」と、申請手続きが簡素化された「中小企業版SBT」があります。中小企業版では目標設定のハードルも低くなっており、比較的取り組みやすいのが特徴です。

いずれの場合も、SBTの認定を取得するためには、適切な目標設定が重要なポイントとなります。この記事では、中小企業向けSBTの目標設定についてわかりやすく解説します。申請にあたって押さえておきたい重要な情報を紹介していますので、ぜひご一読ください。

HELLO!GREENでは、「まずは情報収集から始めたい」「気になることを気軽に相談したい」という方に向けて、どなたでもご利用いただけるサポートをご用意しています。オンラインでの「無料相談会」も開催していますので、ぜひご活用ください。

- 中小企業がSBT認定を取得するには、「中小企業版SBT」を理解しておくことが重要です。

- 目標は、「短期目標」「短期的な維持目標」「ネットゼロ目標」の3種類の中から選んで設定します。

- 目標設定のために、まずは現状を把握しておきましょう。

中小企業版SBTの目標設定に先立ち、押さえておきたい基礎知識

中小企業がSBT認定の取得を検討する際には、まず「中小企業版SBT」の特徴や申請条件について理解しておくことが重要です。

中小企業版は、通常版に比べて申請プロセスが簡素化されていますが、対象となる企業の規模や目標年の設定、排出量に関する要件など、特有のルールが存在します。加えて、2024年1月の改定により要件が変更されているため、最新情報を確認することも大切です。

所定の要件を満たす企業のみが申請可能

中小企業版SBTを申請できるのは、以下の要件を満たす企業です。中小企業庁の定義とは異なるため、自社が中小企業版SBTの申請条件に合致しているか、確認しましょう。

■必須要件 (全て満たしている必要があります)

・Scope1およびロケーション基準のScope2を合わせた二酸化炭素排出量が10,000 tCO2e未満である※

・金融機関セクターまたは石油・ガスセクターに分類されていない

・親会社の事業が、通常版のSBTに該当しない

(SBTiが策定したセクター別基準に基づく目標設定を求められていない)

※CO2e:温室効果ガス(GHG)をCO2に換算した量を表す単位

■追加要件 (必須要件に加えて、以下の4項目のうち3項目を満たす必要があります)

・従業員が250人未満(パートタイマー従業員を含む)

・売上高が5,000万ユーロ未満(約80億円※)

・総資産が2,500万ユーロ未満(約40億円※)

・森林、土地および農業(FLAG)セクターに分類されない

※1ユーロ≒160円の場合

自社が要件を満たすかどうか判断が難しい方に向けて、中小企業版SBTの認定要件について分かりやすくまとめた資料をご用意しました。ぜひご活用ください!

かんたん1分!無料ダウンロードする>>

目標年は5年〜10年先で設定

目標年は、5年〜10年先の期間内で設定する必要があります。以前は2030年に限定されていましたが、2024年10月の制度改定により、企業は自社の排出実態や削減可能性を踏まえて、より現実的な削減目標を策定できるようになりました。

目標設定にあたっては、設定した目標年に向けて、SBTiが定めた算出方法に基づき、科学的根拠のある削減量の見積もりが求められます。

基準年は選択が可能

目標を定める際の出発点となる「基準年」は、2015年以降で任意に選択できます。また、基準年は「暦年」だけでなく、「会計年度(例:2024年4月1日〜2025年3月31日)」も選択可能です。

以前は2018年以降に限定されていましたが、2024年1月の制度改定で選択の幅が広がり、自社の実情に即した柔軟な目標設定が可能になりました。

具体的には、「排出量の記録が残っている年」や「削減効果を比較しやすい年」を基準とすると、より現実的な計画を立てやすくなります。

基本的にはScope1とScope2が対象となる

温室効果ガスの削減対象は、Scope1(自社の事業活動に伴う直接排出)とScope2(購入した電力・熱などの使用に伴う間接排出)の2つです。

中小企業版SBTでは、Scope3(調達や輸送、使用・廃棄など他者による間接排出)について目標設定は必要ありませんが、排出量の算定および削減の意思表示は求められます。なお、Scope1およびScope2は、同一の基準年を選択してください。

中小企業版SBTの目標設定は3種類ある

中小企業がSBT認定を目指す際、設定できる目標は「短期目標(Near-term targets)」「短期的な維持目標(Near-term maintenance targets)」「ネットゼロ目標(Net-zero targets)」の3種類に分類されます。

申請の際はこれらの内容を確認し、自社の事業活動や削減可能性に応じた目標を設定します。申請費用も3種類に分かれており、設定する目標の種類に応じて費用が変わるため、費用プランを確認することも大切です。

※SBTは改定により、ルールが変更される可能性があります。最新情報については、SBTi公式サイトを確認するか、専門機関などへご相談ください。

短期目標(Near-term targets)

短期目標(Near-term targets)とは、5年〜10年先を目標年に設定した、温室効果ガス排出量(GHG排出量)を毎年4.2%以上削減する目標のことです。「世界の平均気温上昇を産業革命以前と比べて1.5℃に抑える」というパリ協定と整合した水準であり、SBTにおいてまず初めに企業が定めるべき目標です。

短期的な維持目標(Near-term maintenance targets)

短期的な維持目標(Near-term maintenance targets)とは、Scope1またはScope2、あるいはその両方において排出量ゼロを達成した企業が、その状態を保ちながらさらに改善していくための目標です。目標年は5年〜10年先に設定し、毎年、その進捗状況を報告することが求められます。

また、目標が適切に設定されていることを示すための根拠資料も提出する必要があります。維持管理の方法は自社の状況に応じて選ぶことができ、達成した成果を保ちながら、さらに改善を重ねることで、企業としての持続可能性を高めていくことが可能です。

ネットゼロ目標(Net-zero targets)

ネットゼロ目標(Net-zero targets)とは、温室効果ガスの排出量を「実質ゼロ」にすることを目指した目標です。遅くとも2050年までにネットゼロ達成を目指す長期目標と、5年〜10年先で実現することを目指す短期目標があり、いずれの場合もScope1・Scope2・Scope3全ての温室効果ガス排出量が対象です。基準年は短期目標と同一で、短期目標とネットゼロ目標を同時に設定することもできます。

【中小企業向け】SBT申請支援 割引キャンペーンはこちら>>

目標設定する際は、まずは現状把握から始めよう

SBT認定の取得に向けて目標を設定するには、まず自社の温室効果ガス(GHG)排出状況を可視化することが重要です。排出量を把握することで、「どの排出源が最も大きな割合を占めているか」「削減可能な領域はどこか」といった分析が可能になります。こうした分析結果をもとに、科学的根拠をベースにした排出削減目標を設定できます。

現状把握に際しては、自社の事業活動や設備、エネルギー使用量に関するデータを収集・整理することが必要です。リソース不足で対応が難しい場合は、外部の専門サービスを活用するとよいでしょう。

HELLO!GREENでは、「中小企業版SBT認定を取得したいが、手続きが不安」「対応できる人材がいない」などでお困りの中小企業さまを支援しています。気になる点があればお気軽にご相談ください。

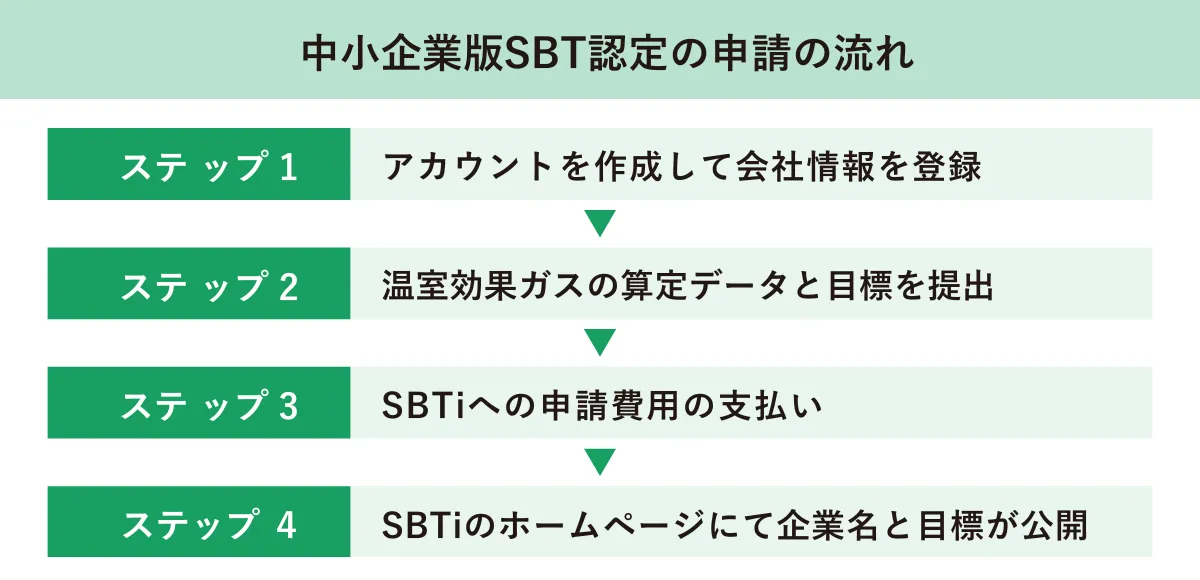

【参考】中小企業版SBT認定の申請方法

ここでは、参考までにSBT認定の取得を目指す企業に向けて、申請手順をご案内します。認定に至るまでの主な流れは、次のとおりです。

■アカウント作成と企業情報の登録

SBTiの公式サイトでアカウントを作成し、会社情報を登録します。

■申請書類を提出

専用フォームを準備して、温室効果ガス排出量データなどをSBTiに送信し、検証を開始します。

■申請費用の支払い

SBTiに指定の金額(中小企業版は通常版より低額)を支払います。

■認定と公表

目標が認定されると、SBTiの公式サイトに企業名と目標が掲載されます。

申請プロセスには、排出量の算定や英語での手続きが含まれるため、専門的なサポートを受けることも検討するとよいでしょう。中小企業版SBTの申請方法は、以下の記事で詳しく解説していますので、ご確認ください。

目標設定について理解した上で、中小企業版SBTの取得を目指そう

中小企業版SBTの目標設定について紹介してきましたが、中小企業がSBT認定を取得するためには、「中小企業版SBT」の概要を理解しておく必要があります。あわせて、自社の現状を把握しておくことも大切です。

その上で、「短期目標」「短期的な維持目標」「ネットゼロ目標」から自社に合うものを選択して、科学的根拠をベースに目標設定を行います。社内のリソースが足りない場合は、排出量算定や申請手続きを外部に委託することも検討してみましょう。

HELLO!GREENでは、これから脱炭素経営に取り組む中小企業の皆さまに向けて、有益な情報を発信しています。環境省認定制度「脱炭素アドバイザー アドバンスト」にも認定されている 「炭素会計アドバイザー」資格を持つ専門スタッフの知見を活かし、わかりやすく信頼できる記事づくりに努めています。