【入門編】SBTとは?基本情報や認定取得のメリット、申請方法などを解説

HELLO!GREEN の「中小企業版SBT認定申請サービス」資料を無料ダウンロードする

SBTとは、温室効果ガス排出を減らす目標のこと。認定を取得するためには、パリ協定が求めるレベルに合わせた目標設定が必要です。この記事では、SBTの基本情報とSBT認定について、取得するメリットや取得方法、日本企業の取得状況を紹介します。これを読めば、SBTについての理解が深まり、自社がどのようにSBT認定を目指すとよいのかが、具体的にわかるでしょう。SBT認定取得を検討している企業の方は、ぜひ参考にご覧ください!

HELLO!GREENでは、「まずは情報収集から始めたい」方や「気になることを相談してみたい」という方に向けて、どなたでも気軽にご利用いただけるサポートをご用意しています。オンラインでの「無料相談会」も開催していますので、ぜひご活用ください。

- SBTとは、5~10年先を見据えて、企業が設定する温室効果ガス排出削減目標のこと。

- SBT認定を取得するためには、事務局が定める認定基準を満たすことが必須。削減対象となる温室効果ガスは、事業活動の全てで排出されるものが対象です。

- SBT認定を取得することで、環境活動への取り組み姿勢がアピールできるほか、コスト削減の効果もあります。日本では1,435社の企業が取得済みです。

SBT(Science Based Targets)とは

SBT(Science Based Targets、直訳:科学的根拠に基づく目標)は、温室効果ガスの排出を抑え、地球環境を守ることを目的としています。大企業を中心に年々取り組みが加速するSBTですが、まずは基本情報をみていきましょう。

SBTの定義と内容

SBTとは環境省の定義によると、パリ協定が求める水準と整合した、企業が設定する温室効果ガス排出削減目標のことです。

パリ協定とは、2015年にCOP21(第21回国連気候変動枠組条約締約国会議)で採択された国際的な枠組みのこと。世界共通の長期目標として、産業革命が始まる前の時代と比べて、地球の気温上昇を2℃より十分低く(Well Below 2℃:WB2℃)、できれば1.5℃以下にすることを目指しています。

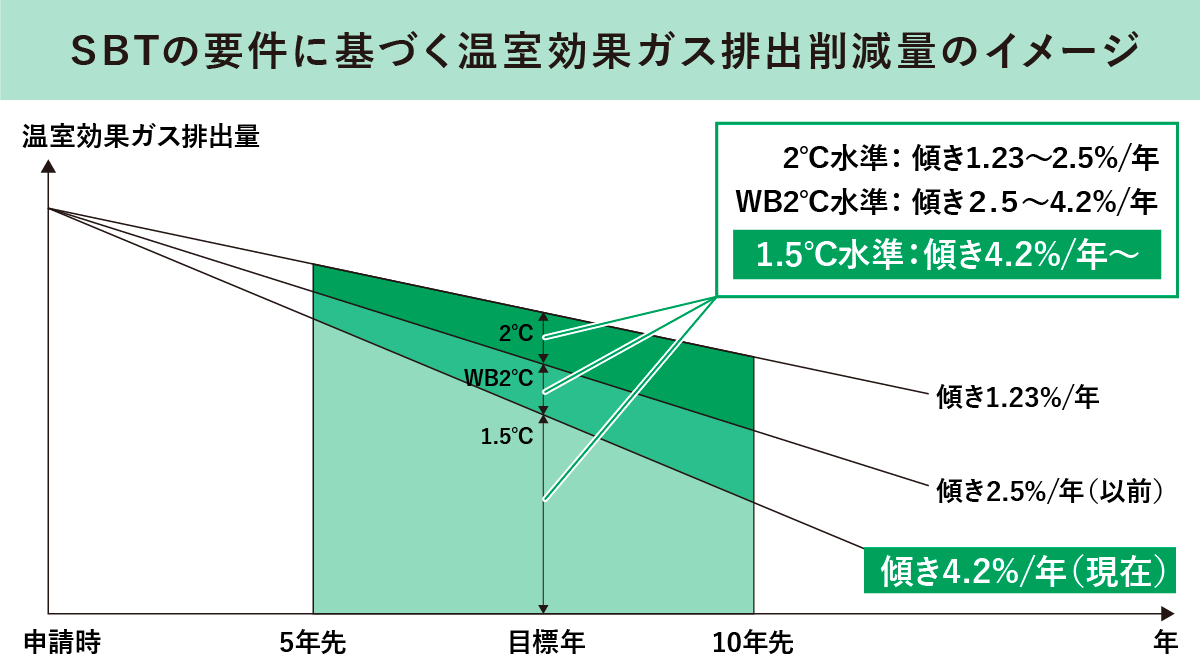

下のグラフは、SBTの要件(最新版のバージョン5.0)に基づく温室効果ガス排出量削減の目標を示したものです。

以前の要件(バージョン4.2)では、1年に2.5%の削減(上グラフ内、WB2℃の帯部分と1.5℃の帯部分に相当)が求められていました。しかし、要件がバージョン5.0に更新され、2022年7月15日以降のSBT認定申請では、目標要件も変更されています。変更後の要件では、申請時から5年~10年先を目標年とし、1.5℃以下に抑えるために1年に4.2%の削減が必須となりました。

新しい要件とされた「年4.2%の削減」は、目標としてどれほど難しいものなのでしょうか。日本の温室効果ガス排出量を例に、4.2%がどのくらいの削減量になるのか、計算してみましょう。

環境省によると、2022年度の温室効果ガスの排出量は約11億3,500万トンです。これを年4.2%削減するには…

【総排出量:1,135,000,000】×【削減率:0.042】=【削減量:47,670,000】

となり、年に約4,767万トンの温室効果ガスの削減が必要になります。

この量を身近な例でみてみましょう。

環境省によると、家庭で使うエネルギーの世帯当たり年間CO2排出量(電気、ガス、灯油の合計)は、2.74トンです。4,767万トン削減するには、どれだけの世帯の排出をゼロにしなければならないか計算すると…

【削減量:47,670,000】÷【一世帯当たりの年間CO2排出量:2.74】=【排出ゼロにしなければならない世帯数:17,397,810.22】

となり、約1,739万世帯が年間のCO2排出量をゼロにしなければなりません。

上記の例からも、4.2%の削減は相当な量を削減しなければならないことがわかります。

参考:環境省『排出量削減目標の設定』『2022年度の我が国の温室効果ガス排出・吸収量について』『令和3年度家庭部門の CO2排出実態統計調査結果の概要(確報値)』

【中小企業向け】SBT申請支援 割引キャンペーンはこちら>>

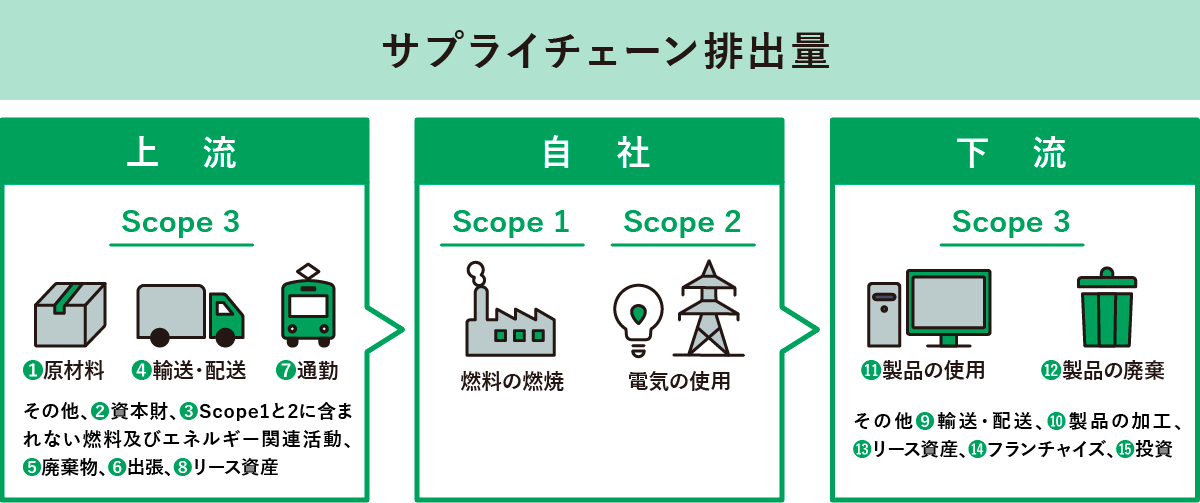

削減対象はサプライチェーン排出量

SBTが対象とする温室効果ガスの排出量は、サプライチェーン排出量です。サプライチェーン排出量とは、部品の仕入れや、製品の製造、廃棄といった、一連の流れ全体における温室効果ガスのこと。計算は以下のとおりです。

サプライチェーン排出量=Scope1排出量+Scope2排出量+Scope3排出量

Scopeとは、サプライチェーン排出量を分類する3つの枠組みです。内容によってScope1、Scope2、Scope3に分けられます。

- Scope1:事業者自らによる温室効果ガスの直接排出(燃料の燃焼、工業プロセス)

- Scope2:他社から供給された電気、熱・蒸気の使用に伴う間接排出

- Scope3:Scope1、Scope2以外の間接排出(15カテゴリに分類)

つまりSBTの削減対象は、自社による直接的な排出だけでなく、事業活動に関するあらゆる排出の総計となります。対象の全ての排出量を把握するのは、とても難しいことがわかりますね。

SBTi(SBTイニシアチブ)が運営

SBTの運営は、SBTi(SBTイニシアチブ)という機関が行なっています。SBTiは、CDP、UNGC、WRI、WWFによる共同運営です。

CDP/企業の気候変動や水、森林に関する世界最大の情報開示プログラムを運営する国際NGO

UNGC(国連グローバル・コンパクト)/国連と企業・団体が参加し、人権や労働などについて、健全な社会を築くことを目指すイニシアチブ

WRI(世界資源研究所)/気候やエネルギー、食料など自然資源の持続可能性について研究する国際的シンクタンク

WWF(世界自然保護基金)/生物多様性の保全、人と自然が調和できる未来などを目指す環境保全団体

【国際認証】SBT認定とは

こうした世界的な動きを背景に、国内外の多くの企業が、国際的な認証であるSBT認定を取得しています。SBT認定について、もう少し詳しくみていきましょう。

SBTiの認定基準を満たせば取得できる国際認証

SBT認定は、SBTiの認定基準を満たすように目標を定め、申請して目標が妥当と認定されれば取得できます。

主な認定基準は、以下の通りです。

主な認定基準

・企業全体の温室効果ガスが対象(子会社を含む)

・目標年は申請時から5〜10年以内

・Scope3排出量がサプライチェーン排出量の40%以上の場合、Scope3の削減目標の設定が必須

・Scope1とScope2では、産業革命前と比較して1.5℃以内に抑える削減目標(毎年4.2%の削減)が必要

・Scope3では、WB2℃以内に抑える削減目標(毎年2.5%の削減)が必要

詳細については、環境省の『排出量削減目標の設定』をご覧ください。

「SBT認定」と「中小企業版SBT」の2種類がある

SBT認定には、これまで述べてきた認定のほかに、手続きが簡略化された中小企業版SBT(環境省のサイトでは「中小企業向けSBT」と記載)があります。

| SBT | 中小企業版SBT | |

|---|---|---|

| 対象 | 特になし | ◯必須条件 ・Scope1・Scope2(一部)の排出量に制限あり ・金融機関セクターまたは石油・ガスセクターに分類されていないこと など ◯必須条件に加えて、追加要件もあり ・従業員250名未満 ・売上高が5,000万ユーロ未満 など |

| 目標年 | 申請時から5年先以上、10年以内の任意年 | 申請時から5年以上先、10年以内の任意年 |

| 基準年 | 最新のデータが得られる年での設定を推奨 | 2015~2024年から選択 |

| 削減対象範囲 | Scope1、Scope2、Scope3の排出量 ※Scope3の排出量がScope1~3の合計の40%を超えない場合は、Scope3の目標設定は必要なし | Scope1、Scope2排出量 |

| 目標レベル | 下記水準を超える削減目標を任意で設定 ・Scope1、Scope2:1.5℃、少なくとも年4.2%削減 ・Scope3:WB2℃、少なくとも年2.5%削減 | ・Scope1、Scope2:1.5℃、少なくとも年4.2%削減 ・Scope3:特定の基準値なし |

| 費用(短期目標の場合) | USD13,000~26,000(手数料別) | 年間売上高500万ユーロ未満→USD1,250(手数料別) 年間売上高500万ユーロ以上→USD2,000(手数料別) |

| 承認までのプロセス | 審査あり。質問が送られる場合もあり | デューデリジェンス(提出資料の精査)あり |

SBTと中小企業版SBTとの違いはいくつかありますが、中でも大きな違いは削減目標とする温室効果ガス排出量の範囲です。SBTは基本的にScope1、Scope2、Scope3の排出量削減が求められます。一方、中小企業版SBTは、初期段階での削減対象はScope1とScope2になります。

なお、「排出量と対策の進捗状況を、年1回報告し、開示する」「大きな変化が生じた場合は必要に応じ目標を再設定する(少なくとも5年に1度は再評価)」という点は、どちらの認定も同じです。

中小企業版SBTの詳細はこちらの記事をご覧ください。

SBT認定が設定する目標には、短期目標と長期目標がある

SBT認定が設定する目標は、厳密にいうと「Near-term SBT(短期目標)」と「Long-term SBT(長期目標)」があります。一般的にいうSBTの目標は「Near-term SBT(短期目標)」を指します。

「Long-term SBT(長期目標)」を掲げるものはSBT Net-Zeroと呼ばれます。これは、SBTiにおけるネットゼロの考え方を用いた目標となります。

ネットゼロとは温室効果ガスの排出量と吸収量のバランスをとり、正味の排出量をゼロにすること。長期目標として、2050年までに90%削減の目標を設定しなければなりません。その上で、削減しきれない排出量と炭素除去を釣り合わせることが求められます。

ネットゼロについて考え方を深めたい方は、こちらの記事を参照ください。

SBT認定を取得するメリット

SBT認定の取得には、以下のようなメリットがあります。

■SBT認定を取得するメリット

- 科学的根拠に基づいた脱炭素経営に取り組みやすくなる

- ESG投資に有効である

- 取引企業が増える

- コストが減らせる

- イノベーションの創出につながる

メリット1.科学的根拠に基づいた脱炭素経営に取り組みやすくなる

SBT認定を取得することは科学的根拠に基づいた温室効果ガスの削減に効果的であり、企業が脱炭素経営を実現するのに役立ちます。脱炭素経営とは、気候変動問題に取り組み、温室効果ガスの削減などの対策を企業活動の一環として行うことです。

これまではCSR(企業の社会的責任)として重視されてきましたが、現在では環境の悪化が深刻な問題となっているため、企業にとって重要な経営課題となっています。SBT認定の取得は、脱炭素経営への取り組みを促し、企業の持続可能な成長につながります。

メリット2.ESG投資に有効である

ESG投資とは、環境(Environment)、社会(Social)、企業統治(Governance)といった財務情報以外の要素を考慮して行う投資のことです。ESG投資は国内外で広がっており、今後の企業活動にも大きく関わってきます。多くの投資家はパリ協定に沿った目標への取り組みを求めているため、SBT認定企業になると投資家からの信頼を得やすくなり、投資を受けやすくなるでしょう。

メリット3.取引企業が増える

温室効果ガス削減は、自社だけで行うことは難しいです。気候変動に関するリスクに高い関心を寄せる企業は、取引先企業にも具体的な取り組みを求めるでしょう。SBT認定の取得は、取引先企業の期待に応えることになり、結果的に取引企業が増える可能性が大きいです。

メリット4.コストが減らせる

SBT認定で掲げた目標を達成するために自社の省エネ対策に取り組めば、エネルギーコストの削減につながります。また再生可能エネルギー調達のために太陽光パネルを設置した場合、初期費用はかかりますが、数年後にはコスト削減につながることが多いでしょう。

メリット5.イノベーションの創出につながる

SBTiはSBT削減目標を「AMBITIOUS CORPORATE CLIMATE ACTION」、つまり「野心的な企業の気候変動対策」としています。野心的な目標を達成するには、これまでにない技術やアイデアが必須です。そのため、目標達成に向けて取り組みを進める中で、イノベーションが創出される可能性が大いに考えられます。

SBT認定の申請方法

では実際にSBT認定を申請するにはどう進めるのでしょうか。SBT認定を申請する主なフローは以下の通りです。

- サイトへの登録

- コミットメント

- 温室効果ガス排出量と削減目標の提出(コミットメントから24ヶ月以内)

- SBTiが初期審査

- 結果の通知

SBTiの審査を受けるには、Scope1~3の排出量や削減目標なども必要となるので、準備を進めておきましょう。

中小企業版SBT認定の方が申請手続きは容易

SBT認定と中小企業版SBTについて、どちらを申請すればよいのでしょうか。中小企業の場合、中小企業版の対象条件に該当するなら、より取得しやすい中小企業版SBT認定取得の検討をおすすめします。

中小企業版SBTの「認定要件」を分かりやすくまとめた資料(無料)もありますので、一度確認してみてはいかがでしょうか。

とはいえ、実際に中小企業版SBT認定を取得しようとなると、以下のようなことにハードルを感じる企業もあるかもしれません。

☑申請に関するノウハウがない

☑リソースが限られており対応できる人材がいない

☑海外とのコミュニケーションが不安

HELLO!GREENでは、こうした企業に向けて、環境省認定「脱炭素アドバイザー」が面倒な作業を代行するサービスを展開しています。認定取得まで一気通貫で支援いたしますので、少しでも不安がある場合はお気軽にお問い合わせください。→問い合わせてみる

脱炭素経営に役立つさまざまな資料もご用意しています。ぜひご活用ください!

→サービス資料をダウンロードする

なお、中小企業版SBT認定については、こちらの記事で詳しく解説しています。

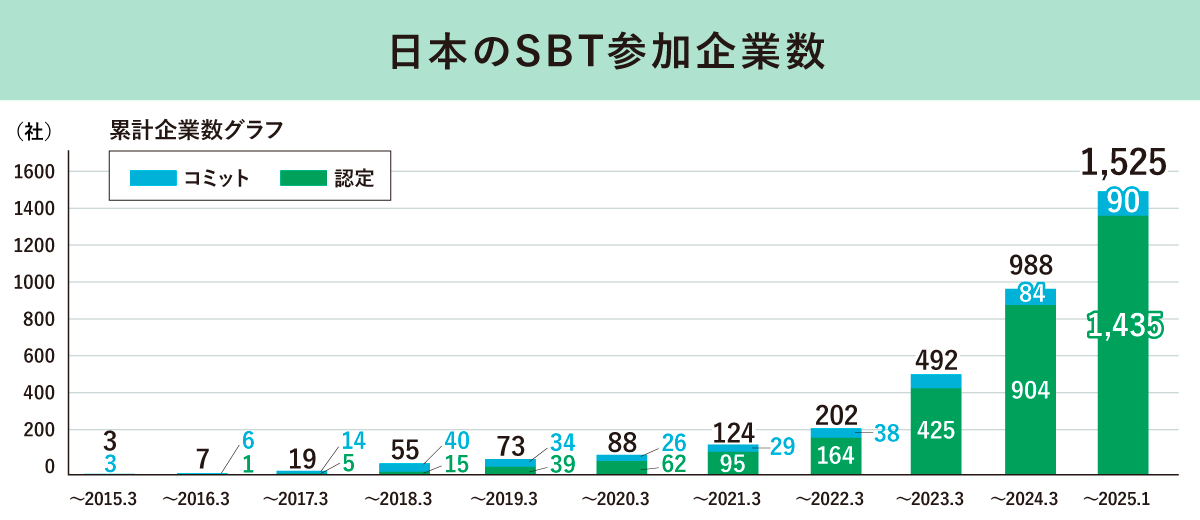

日本企業はSBT認定をどのくらい取得しているの?

日本のSBT参加企業数はどのくらいでしょうか。日本企業の参加状況について、最新の情報を紹介します。

参考:環境省『排出量削減目標の設定』

SBT参加企業1,525社

日本のSBT参加企業1,525社のうち、認定企業は1,435社、コミット中の企業は90社です(2025年1月31日時点)。

電気機器、建設業の取得が多い

世界的には専門サービス業、食料品製造業、不動産業の取得が多いですが、日本では電気機器や建設業の企業が多いのが特徴です。

また会社の規模でみると、認定企業数1,435社のうち中小企業(中小企業版SBTにて認定取得)が1,165社となっています。

【Q&A】SBTに関する疑問にお答えします!

SBTやSBT認定について、多くの疑問が寄せられる項目にお答えします。

Q1.SBT認定申請の再提出にも費用がかかる?

再提出する場合には、1回につきUSD5,500(手数料別)がかかります。再提出すると、目標評価(1回)が受けられます。再提出できる条件としては、少なくとも1度は目標妥当確認のサービスを利用した企業、または、認定後の目標更新を目指す企業でなければなりません。

なお、再提出できるのはSBT認定に限られ、中小企業版SBTにはその設定はありません。

Q2.目標が達成できない場合、ペナルティは?

目標が達成できなくても、ペナルティが課せられることはありません。目標を達成できないペナルティを心配するよりも、自社にとって野心的ともいえる高い目標を掲げ、それに向かって一つひとつ確実に取り組む姿勢が重要です。

Q3.RE100との違いは?

RE100とは、事業を100%再生エネルギーの電力で賄うことを目標とした企業連合のこと。SBTとRE100では、目標が異なります。RE100は再生エネルギーの導入が目標であるのに対し、SBTは温室効果ガスの排出量削減が目標です。

RE100の概要と参加企業数

・企業や公的機関が、各自で全消費電力量、再生エネルギー消費量、再生エネルギー化比率を算出し、目標を立てる

・日本企業は93社が参加(2025年5月現在)

SBTとRE100は目標に違いはありますが、どちらも気候変動への対策を目的としたものです。自社の経営指針や状況に合わせ、取得や参加を検討するとよいでしょう。

参考:環境省『脱炭素社会に向けた取組の広がり』

SBTを理解し、SBT認定を取得することで、企業価値を高めよう

SBTを正しく理解することは、地球温暖化を防止するために企業ができる重要なステップです。また、SBT認定を取得すれば、自社の脱炭素経営を加速させ、投資家や取引先に環境への積極的な取り組みをアピールできます。持続可能な未来に向けた環境配慮につながるSBT認定を取得し、企業価値を高めていきましょう。

HELLO!GREENでは、これから脱炭素経営に取り組む中小企業の皆さまに向けて、有益な情報を発信しています。環境省認定制度「脱炭素アドバイザー アドバンスト」にも認定されている 「炭素会計アドバイザー」資格を持つ専門スタッフの知見を活かし、わかりやすく信頼できる記事づくりに努めています。