【一覧あり】発電方法を徹底比較!種類やメリット・デメリットなど

企業として再生可能エネルギーの活用を進めたり、エネルギー問題に関するニュースを聞いたりする中で、「そもそも、どういった発電方法があるのか」を知りたいと思った方もいるでしょう。発電方法ごとにどのような特徴があるのかも、気になるところです。

この記事では、主な発電方法の特徴とメリット・デメリット、日本の発電割合の現状、注目の新しい・珍しい発電方法などを徹底解説します。これを読めば、発電方法についての理解が深まるとともに、企業として二酸化炭素(CO2)を排出しない発電方法を活用していくことの重要性を認識できるでしょう。

HELLO!GREENでは脱炭素経営の進め方に悩む中小企業さまに向けたお役立ち資料をご用意しています。ぜひご活用ください。

→資料を無料ダウンロードする

- 発電方法は、「火力発電」「原子力発電」「再生可能エネルギー発電」に大別されます。再生可能エネルギー発電には、「太陽光発電」「水力発電」「バイオマス発電」「地熱発電」などがあります。

- 発電方法によって、特徴やメリット・デメリットが異なります。

- 脱炭素社会実現のため、企業には再生可能エネルギー発電の活用が求められています。

発電方法の主な種類

発電方法は大きく、「火力発電」「原子力発電」「再生可能エネルギー発電」に分けられます。発電方法の詳細についてはこのあと紹介しますが、再生可能エネルギー発電の主な種類としては、「太陽光発電」「水力発電」「風力発電」「バイオマス発電」「地熱発電」があります。

再生可能エネルギーの定義や特徴などについては、以下の記事を参考にしてください。

【中小企業向け】SBT申請支援 割引キャンペーンはこちら>>

【一覧あり】発電方法ごとの特徴とメリットやデメリット・課題

主な発電方法とその発電の仕組みを一覧表にまとめました。

| 発電方法 | 発電の仕組み |

|---|---|

| 火力発電 | 化石燃料(石炭・石油・天然ガスの総称)を燃やすことで生じる熱エネルギーを使って水を沸かし、蒸気の力でタービンを回転させることで発電する |

| 原子力発電 | ウランの核分裂によって生じる熱エネルギーを使って水を沸かし、蒸気の力でタービンを回転させることで発電する |

| 太陽光発電 | シリコン半導体などに光が当たると電気が発生する現象を利用し、太陽の光エネルギーを太陽電池により直接電気に変換する |

| 水力発電 | 高い所に貯めた水を低い所に落とすことによる位置エネルギーを利用して水車を廻し、水車につながっている発電機を回転させることで発電する |

| 風力発電 | 風のエネルギーを電気エネルギーに変えることで発電する |

| バイオマス発電 | 動植物などから生まれた生物資源の総称である「バイオマス」を直接燃やしたり、ガス化したりして発電する |

| 地熱発電 | 地中深くから取り出した蒸気でタービンを直接回して発電する |

発電方法ごとに、どのような特徴があるのでしょうか。メリットやデメリット・課題と併せて、紹介します。

火力発電

火力発電は、日本における発電割合の約7割を占めている主流な発電方法です。日本の大手電力会社各社が、国内の至る場所に火力発電所を設置しています。

■火力発電の主なメリットやデメリット・課題

| メリット | ・燃料さえあれば、天候や周辺環境に左右されることなく、安定的に発電できる ・エネルギー変換効率がよいため、大量発電に適している ・時間帯や季節による電力需要の変化に応じて、発電量を柔軟に微調整できる ・原子力発電や再生可能エネルギー発電などと比べ、狭い土地でも発電所を建設できる |

| デメリット・課題 | ・燃焼過程で大量のCO2や有害物質を排出するため、地球温暖化や大気汚染につながる(温室効果ガス削減に向けた、近年の世界全体の動きと逆行している) ・化石燃料は有限であり、いずれ枯渇するといわれている ・日本では燃料調達をほとんど海外からの輸入に依存しており、日本のエネルギー自給率が低い要因の一つとなっている ・国際情勢の変化などにより燃料の調達価格が高騰した場合、電力使用者が負担する電気料金にも影響が及ぶ |

原子力発電

原子力発電は、2011年に東日本大震災が発生するまでは、日本の主要な発電方法の一つでした。しかし、東日本大震災による津波で東京電力福島第一原子力発電所で事故が起こったことを受け、国内全ての原子力発電所が一時稼働停止になり、原子力発電の発電割合は激減。ここ数年は原子力発電所の再稼働を受け、発電割合は微増傾向にあります。

■原子力発電の主なメリットやデメリット・課題

| メリット | ・発電時にCO2を排出しないため、温室効果ガス排出削減や地球温暖化対策として有効である ・少量の燃料で膨大なエネルギーを得られるため、大量の電力を安定的に生成できる ・ウランの産地は世界の広い地域に分布しているため、燃料を安定的に調達できる ・ウランの輸入元を分散させておけば、世界情勢の変化などがあっても、燃料の調達価格に影響が出にくい |

| デメリット・課題 | ・CO2を排出しないが、放射性廃棄物が出てしまう ・放射性廃棄物の処理・処分、使わなくなった原子炉の廃炉といった作業に、莫大な費用と年月を要する ・原子力発電所で事故が発生すると、放射線や放射性物質が流出し、周辺地域に長期にわたり甚大な被害を及ぼすリスクがある ・事故発生リスクを低減することはできても、完全にゼロにするのは難しい |

太陽光発電

太陽光発電は、近年、日本における導入が進んでいる発電方法です。「日本を代表する再生可能エネルギー」といわれています。

■太陽光発電の主なメリットやデメリット・課題

| メリット | ・CO2を排出しないため、温室効果ガス削減や地球温暖化対策として有効である ・エネルギー源が太陽光であるため、「燃料費がかからない」「資源が枯渇しない」「設置可能な地域があまり限定されず、導入しやすい」といった特徴がある ・屋根、壁などの未利用スペースに設置できるため、新たに専用地を用意する必要がないことが多い ・山岳部や農地など送電設備のない遠隔地の電源として活用できる ・災害時などに非常用電源として使用できる ・太陽光発電パネルや関連装置の故障が少ないため、メンテナンスに要するコスト・手間を低く抑えられる |

| デメリット・課題 | ・発電量が天候に左右されやすいため、電力の安定供給に課題がある(晴れた日と比べると、曇りや雨の日の発電量は大きく減少してしまう) ・発電方法の性質上、夜間は発電できない ・エネルギー変換効率が比較的低いため、まとまった量の発電をしたい場合には、広範囲に大量の太陽光発電パネルを設置する必要がある |

参考:資源エネルギー庁『なっとく!再生可能エネルギー|再生エネルギーとは|太陽光発電』

水力発電

川が多くあり水資源に恵まれた日本では、昔から水力発電が行われています。

水力発電というと、ダムのような大規模水力発電をイメージする方が多いでしょう。しかし、近年は農業用水や上下水道などを利用する中小水力発電の建設が活発化しています。

■水力発電の主なメリットやデメリット・課題

| メリット | ・CO2を排出しないため、温室効果ガス削減や地球温暖化対策として有効である ・水を利用した発電方法であるため、「燃料費がかからない」「雨が多く起伏に富んだ日本の地形に適している」といった特徴がある ・エネルギー変換効率がとても高い ・一度発電所を作れば、その後は数十年間にわたり、安定的に発電できる ・施設の管理・運用費用が比較的低い |

| デメリット・課題 | ・発電量が上流域の降水量に左右されるため、電力の安定供給に課題がある ・事業開始前に、河川に関する調査を長時間実施する必要がある ・環境への影響や水利権などに関して、地域住民の理解を促したり、調整を行ったりする必要がある ・既に日本各地にダムが点在しているため、大規模なダムをこれ以上建設するのは難しい ・ダムが決壊することがあれば、下流域で洪水が発生し、周辺住民に甚大な被害をもたらす可能性がある |

参考:資源エネルギー庁『なっとく!再生可能エネルギー|再生エネルギーとは|水力発電』

風力発電

風力発電については、日本では欧米諸国に比べると導入が遅れているものの、2000年以降は導入件数が増加傾向にあります。

日本では今のところ、広い陸地の上に風車を設置する「陸上風力発電」が主流ですが、海上に風車を設置する「洋上風力発電」の活用も検討・計画されています。

■風力発電の主なメリットやデメリット・課題

| メリット | ・CO2を排出しないため、温室効果ガス削減や地球温暖化対策として有効である ・風を利用した発電方法であるため、「燃料費がかからない」「資源が枯渇しない」といった特徴がある ・陸上だけでなく、洋上にも風車を設置できる(島国である日本では、洋上風力発電を活用できるポテンシャルが高い) ・大規模な風力発電施設を設置できれば、将来的には発電コストの削減が期待できる ・風車の高さやブレード(羽根)によって異なるものの、風力エネルギーは高効率で電気エネルギーに変換できる ・風さえあれば、夜間でも発電できる |

| デメリット・課題 | ・風の強さや風向きが発電量に直結するため、風の安定した場所にしか発電施設を設置できない(無風の場所や、強すぎる風が吹く場所は、風力発電に適さない) ・騒音やシャドーフリッカー(晴天時に風力発電設備を稼働する際、風車のブレードの影が回転し、地上部に明暗が生じる現象)という問題がある(そのため、周囲に人が住んでいる場所には、設置しにくい) ・将来的にはコストダウンが期待されているが、現在のところは発電コストが高止まりとなっている。 |

参考:資源エネルギー庁『なっとく!再生可能エネルギー|再生エネルギーとは|風力発電』

バイオマス発電

聞きなじみのない言葉かもしれませんが、「バイオマス」とは、動植物などから生まれた生物資源の総称です。現在、それらを燃料とするバイオマス発電の技術開発が進んでおり、さまざまな生物資源が有効活用されています。

■バイオマス発電の主なメリットやデメリット・課題

| メリット | ・間伐材などを燃料とする場合は燃料の燃焼時にCO2を排出するものの、植物が空気中から取り込んだ炭素に由来するものであるため、カーボンニュートラル(温室効果ガスの人為的な排出量・吸収量の均衡が取れている状態)の実現に寄与する ・未活用の廃棄物を燃料とするため、廃棄物の再利用や減少につながり、循環型社会構築に大きく寄与する ・国内の農産漁村にある家畜排泄物や稲ワラ、林地残材などのバイオマス資源を利活用することにより、農産漁村の自然循環が維持増進され、持続的発展が可能となる ・家畜排泄物や生ゴミなど、これまでは捨てていたものを資源として活用することで、地域環境の改善に貢献できる |

| デメリット・課題 | ・廃材や生ゴミなどを燃料とするため、必ずしも一定量を入手できるわけではなく、燃料の安定調達に課題がある(バイオマス燃料が不足しているからといって、森林伐採してしまうのは地球環境にとって望ましくない) ・バイオマス燃料の安定調達に向けては、地元の林業従事者や廃棄物処理事業者としっかり協議し、密接に連携していく必要がある ・資源が広い地域に分散しているため、収集・運搬・管理にコストがかかる「小規模分散型」の設備になりやすい(大規模施設の建設が難しい) |

参考:資源エネルギー庁『なっとく!再生可能エネルギー|再生エネルギーとは|バイオマス発電』

地熱発電

火山帯に位置する日本では、地熱の利用は第2次世界大戦後早くから注目されていました。今のところ、地熱発電の総発電電力量はまだ少ないものの、安定して発電できる純国産エネルギーとして注目されています。

■地熱発電の主なメリットやデメリット・課題

| メリット | ・CO2をほぼ排出しないため、温室効果ガス削減や地球温暖化対策として有効である ・地熱を利用した発電方法であるため、「天候や季節などによって、発電量が変化しない」「温泉大国日本では、地熱発電を活用できるポテンシャルが高い」といった特徴がある ・発電に使った高温の蒸気・熱水を、農業用ハウスや魚の養殖、地域の暖房などに再利用できる ・地下の地熱エネルギーを使うため、化石燃料のように枯渇する心配が無く、長期間にわたる供給が期待できる ・昼夜を問わず坑井(井戸)から天然の蒸気を噴出させるため、連続して発電できる |

| デメリット・課題 | ・地熱発電の性質上、発電所に適した立地が公園・温泉などの施設が点在する地域と重なることが多いため、地元関係者との調整が必要である ・これまで地熱が活用されてこなかった場所で新たに地熱発電をしようとした場合、掘削しても必ずしも蒸気を取り出せるとは限らない(掘削した井戸が蒸気にあたる成功率は2~3割程度) ・調査から開発、事業開始までに、少なくとも10数年の歳月が必要となる(地熱発電事業への参入を検討している企業にとって、投資から回収までに長い時間を要することが新規参入する上での大きなハードルとなる) |

参考:資源エネルギー庁『なっとく!再生可能エネルギー|再生エネルギーとは|地熱発電』

なお、こちらで紹介したもの以外にも、再生可能エネルギーには「太陽熱利用」「雪氷熱利用」などの種類があります。こうした発電方法にも興味がある方は、以下の記事を参考にしてください。

どの発電方法が主流?日本の発電割合の現状

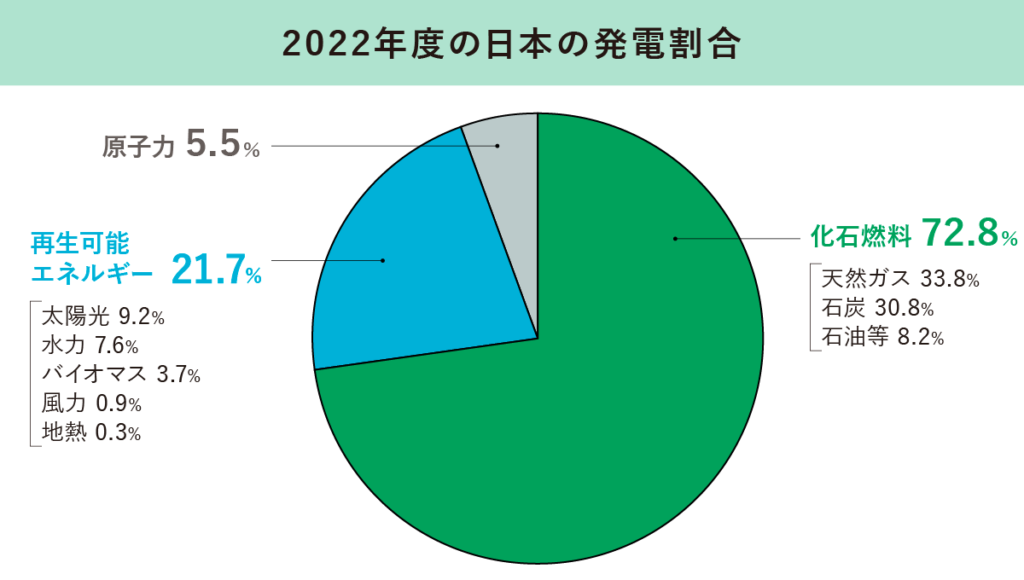

さまざまな発電方法があることがわかりましたが、どの発電方法が主流なのでしょうか。下の円グラフは、2022年度の発電割合を示したものです。

資源エネルギー庁の『令和4年度(2022年度)におけるエネルギー需給実績(確報)』によると、2022年度のエネルギー源別の発電割合が一番高かったのは「天然ガス」で33.8%でした。次いで、「石炭(30.8%)」「太陽光(9.2%)」「石油等(8.2%)」などとなっています。

化石燃料(石炭・石油・天然ガス)による火力発電は発電電力量全体の72.8%でした。発電割合の約7割が火力発電であることから、「日本の主流な発電方法は火力発電である」といえますね。一方、太陽光や水力といった再生可能エネルギーの発電割合は、約2割にとどまっています。

日本の発電割合について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

日本政府はエネルギーミックスを推進

電力の安定供給と温室効果ガス排出削減を両立すべく、日本政府は複数の発電方法を組み合わせる「エネルギーミックス」を推進しています。

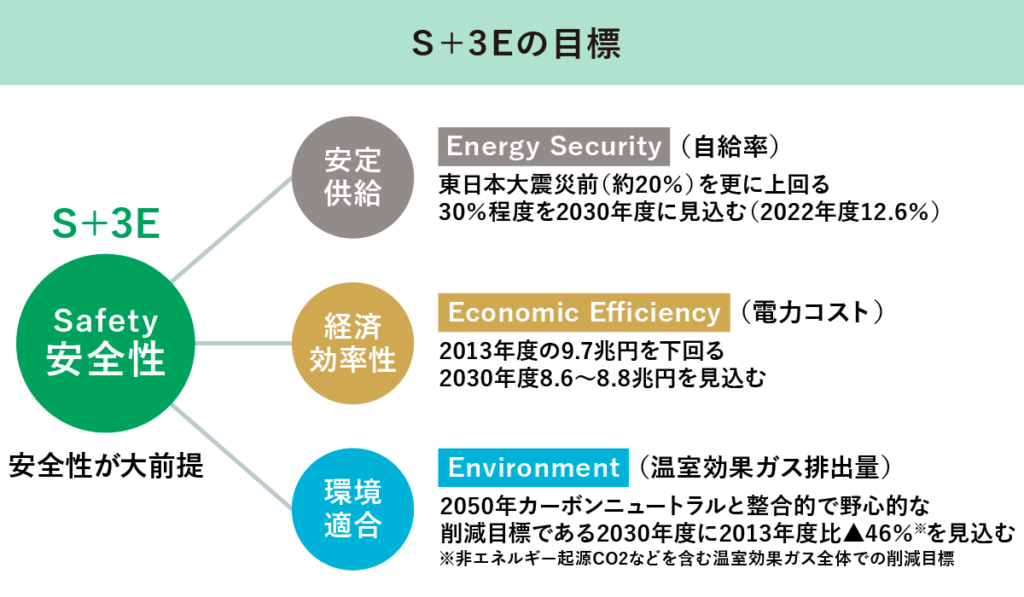

エネルギーミックスを進める日本において、エネルギー政策の基本となっているのが、「S+3E」です。これは、「安全性(Safety)」を大前提に、「安定供給(Energy Security)」「経済効率性(Economic Efficiency)」「環境適合(Environment)」を同時達成する考え方です。

参考:資源エネルギー庁『日本のエネルギー 2023年度版「エネルギーの今を知る10の質問」|5.S+3E』を加工して作成

「安定供給」については「エネルギー自給率」の、「経済効率性」については「電力コスト」の、「環境適合」については「温室効果ガス排出量」の目標が定められています。

エネルギーミックスについて詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

企業にはCO2を排出しない発電方法の活用が求められている

近年、地球温暖化抑制や持続可能な社会の実現に向け、温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする社会である「脱炭素社会」を目指そうとする動きが国内外で見られます。脱炭素が叫ばれる中、企業にはCO2をはじめとする温室効果ガスの排出削減が求められています。

こうした状況を「発電」という観点から見ると、企業としてすべきなのがCO2を排出しない発電方法の活用です。すなわち、再生可能エネルギーの活用を推進するとよいでしょう。具体的には、「会社の敷地内や社屋の屋上、カーポートの上などに太陽光発電パネルを設置する」「再生可能エネルギー発電を行っている事業者から電力を購入する」などの方法があります。

HELLO!GREENでは、 中小企業が脱炭素経営(気候変動対策の視点を織り込んだ企業経営)を無理なく始めるための資料をご用意しました。再生可能エネルギー活用に関する情報も掲載していますので、ぜひご一読ください。

→無料ダウンロードしてみる

【参考】注目の新しい・珍しい発電方法

参考までに、注目の新しい・珍しい発電方法をいくつか紹介します。

■新しい・珍しい発電方法の例

| 発電方法 | 発電の仕組み |

|---|---|

| うどん発電 | 廃棄するうどんから生み出されるバイオガスを用いて、発電する |

| 床発電(通勤ラッシュ発電) | 人の往来時に床に伝わる振動を利用し、床に組み込まれた圧電素子を電圧に変換して発電する |

| ダンス発電 | ダンスフロアで踊る人たちの体温を熱エネルギーとして利用し、発電する |

| 音力発電 | 人の声(空気の振動)を利用し、発電する |

| Wi-Fi発電 | Wi-Fiの電波を用いて、発電する |

| 排熱発電 | 工場や電気自動車などから出る排熱を用いて、発電する |

| 宇宙太陽光発電 | 宇宙空間に漂う衛星を利用して、太陽光の発電エネルギーをマイクロ波として地球に送り、それを地上に設置した受信機で電力に変換する |

こうした発電方法が今後どのくらい普及するかも、気になるところですね。

発電方法を理解し、再生可能エネルギーの活用に努めよう

今回は、「火力発電」や「原子力発電」のほか、「再生可能エネルギー発電」の主要な5つ(太陽光発電、水力発電、風力発電、バイオマス発電、地熱発電)について、メリットやデメリット・課題を解説しました。それぞれの発電方法にメリット・デメリットがあるため、一概に「どの発電方法がよい」とはいえません。電力の安定供給と温室効果ガス排出削減の両立に向け、さまざまな発電方法を組み合わせていくことが重要です。

脱炭素社会を実現すべく、企業には再生可能エネルギーの活用推進が求められています。この記事を参考に再生可能エネルギーへの理解を深め、自社でできる取り組みを進めていきましょう。

HELLO!GREENでは、これから脱炭素経営に取り組む中小企業の皆さまに向けて、有益な情報を発信しています。環境省認定制度「脱炭素アドバイザー アドバンスト」にも認定されている 「炭素会計アドバイザー」資格を持つ専門スタッフの知見を活かし、わかりやすく信頼できる記事づくりに努めています。