【ガイド版】産業用太陽光発電とは?家庭用との違いや投資回収の目安

企業が導入する産業用太陽光発電は、家庭用とどのような違いがあるのでしょうか。今回は、「産業用太陽光発電を導入して電気代を削減したい」「売電したい」という方に向けて、産業太陽光発電の特徴をわかりやすく解説しています。住宅用太陽光発電との違いや、設置費用の目安も紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

HELLO!GREENでは脱炭素経営の進め方に悩む中小企業さまに向けたお役立ち資料をご用意しています。ぜひご活用ください。

→資料を無料ダウンロードする

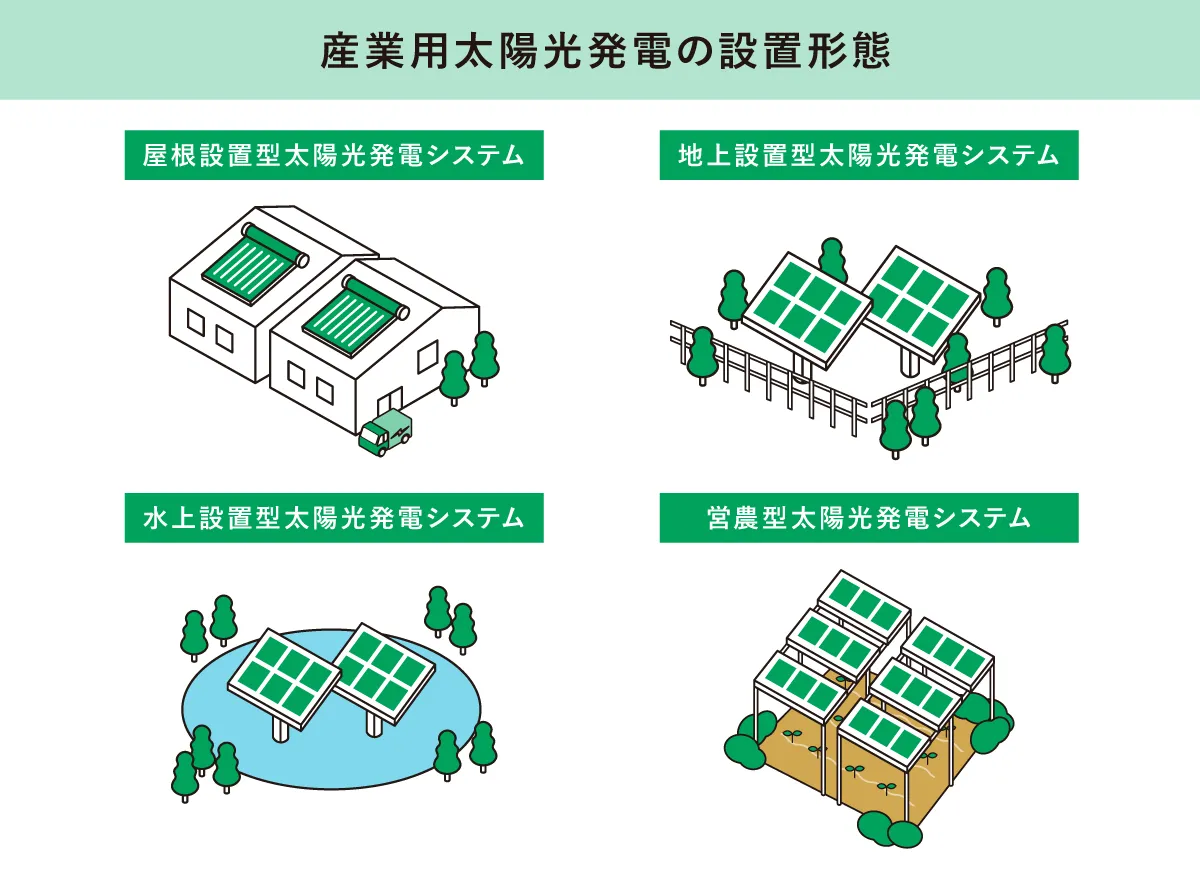

- 産業用太陽光発電は出力容量が10kW以上で、工場や駐車場の屋根のほか、地上、ため池、農園などを活用したさまざまな設置形態があります。

- FIT・FIP制度における扱いも家庭用と異なり、産業用の場合は認定条件のハードルが高い傾向があります。

- 産業用太陽光発電の設置費用は、1kW当たり14.7万円~25.1万円程度(2023年)が一般的な価格です。

産業用太陽光発電とは?

産業用太陽光発電は、住宅に設置する家庭用と比べると規模の大きい太陽光発電システムで、設置形態もさまざまなものがあります。

作った電気は自家消費するほか、余った分を売電する、全量を売電するなど、設置目的もさまざまです。産業用太陽光発電はプロジェクトごとに設置条件や目的が異なるため、システムをカスタム設計することが一般的です。

太陽光発電の「産業用」「家庭用」の違い

産業用太陽光発電は、家庭用の太陽光発電とどのような点が違うのでしょうか。導入時に知っておきたい違いを2つ紹介します。

1.出力容量の違い

| 産業用 | 家庭用 |

|---|---|

| 10kW以上 | 10kW未満 |

太陽光発電は、出力容量の大きさによって産業用と家庭用に分けられます。一般住宅の屋根などに設置する家庭用太陽光発電は、出力容量が10kW未満です。これに対して、産業用太陽光発電は10kW以上です。

2.売電価格・期間の違い(FIT・FIP制度)

再エネに関する国の制度であるFIT・FIP制度でも、産業用と家庭用で扱いが異なります。

| 項目 | 産業用 | 家庭用 |

|---|---|---|

| 調達価格/基準価格(2025年度分) | 8.9円~11.5円/kWh(規模と設置形態によって異なる) | 15円/kWh |

| 対象の期間 | 20年間 | 10年間 |

産業用の太陽光発電は、1kWh当たりの調達価格、基準価格が家庭用と比べて低く設定されています。例えば、屋根設置のケースだと10kW以上で11.5円/kWhです(2025年度分)。ただし、適用となる対象期間は、産業用が家庭用よりも2倍長く設定されています。

FIT制度・FIP制度とは?

どちらも再エネ導入を促進するための国による施策で、認定されると補助を受けられます。FIT制度は、一定期間、決められた価格で電力を全量買い取りしてくれる制度です(固定価格買取制度)。FIP制度は、売電価格に市場状況も反映させつつ、手当としてプレミアム(補助額)も交付する制度です。

価格については、FIT制度は調達価格(買い取ってもらえる価格)、FIP制度は基準価格(売電時の収入の目安となる価格)と呼びます。

産業用太陽光発電のメリット

・電気代を削減できる

・非常用電源として活用できる

・ブランドイメージを向上できる

・ESG投資への貢献が期待できる

産業用太陽光発電を導入し、自家消費することで電気代の削減になります。特に、電気料金が高騰している状況では、自家消費による電気代削減効果は大きいでしょう。また、一定条件を満たせば、停電時のバックアップ電源としても活用できます。

太陽光発電の導入を、企業の環境対策として広報に活用することで、ブランドイメージの向上や取引先からの信頼獲得も期待できるでしょう。

「ESG投資」とは、環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)といった非財務情報も重視する投資手法です。こうした投資アプローチに対し、産業用太陽光発電は、CO2を排出しないことで環境への配慮を具体的に示す取り組みといえます。

産業用太陽光発電のデメリットや注意点

・雨や雪の日、夜間に発電効率が下がる

・各種手続きや会計処理の手間が増える

・FIT制度、FIP制度の認定取得へのハードルが高い

太陽光発電のデメリットとして、雨や雪の日、夜間など日射量が少ないときに発電効率が下がります。産業用太陽光発電を導入することで、工事計画の届け出などの手続きや、税務申告の負担が増えることも事前に考慮しておきたい点です。

また、産業用太陽光発電を導入する際に注意したいのが、FIT・FIP制度の認定条件です。例えば、10kW~50kWの産業用太陽光発電設備に対して、発電した電力のうち30%以上を自家消費するよう求めています(地域活用要件)。産業用の太陽光発電に対して、FIT・FIP制度の認定要件は年々厳しくなってきているため、最新情報を確認しておきましょう。

産業用太陽光発電の導入・維持にかかる費用

資源エネルギー庁『太陽光発電について』によると、産業用太陽光発電の設置にかかる費用の平均値を出力容量別で計算すると、1kW当たり14.7万円~25.1万円(2023年)となっています。

例えば、50kW~250kWの区分では平均19.0万円/kW(2023年)です。この平均値から計算すると、100kWの太陽光発電設備なら、設置費用は約1900万円となります。

何にどれくらいかかるのか、設備導入や維持にかかる費用の内訳を見ていきましょう。

産業用太陽光発電システムの設置費用の内訳

産業用太陽光発電システムの設置費用のうち、太陽光パネルの購入費が全体の40%、工事費が32%を占めます。

■産業用太陽光発電システムの設置費用の目安(※価格は1kw当たり)

| 設備費 | 太陽光パネル | 9.5万円 |

| パワーコンディショナー(パワコン) | 3.0万円 | |

| 架台(パネルを固定する台) | 3.5万円 | |

| その他 | 1.6万円 | |

| 工事費 | 7.5万円 | |

| 設計費 | 0.2万円 | |

設置費用は、太陽光パネルのグレードや施工業者によって大きく異なります。平均よりも低コストで設置している取り組みとしては、低価格の太陽光パネルを選ぶ以外にも、「設備をメーカーから直接購入する」「設計・施工管理を自社で行う」など、中間マージンを削減する施策を実施している事例が見られます。

産業用蓄電システム(蓄電池)の導入費用

産業用蓄電システムは、「電力供給の安定化」「自家消費率の向上」「停電対策の強化」などを目的に、産業用太陽光発電とあわせて設置されるケースがあります。

自家発電のほかに、電力会社からの電気も使用している企業では、蓄電池を活用することでピークカット※を図ることもできるでしょう。導入費用はかかりますが、活用の仕方によって費用対効果も十分期待できる設備です。

| 産業用蓄電システムの価格の目安 | 約16.0万円/kWh(2023年度の補助実績などから算出) |

※ピークカット:電力の需要が最大になるピーク時の使用量を削減すること。電力会社からの購入電力量が減るので、結果的に電力会社の基本料金を低減できるメリットがある

メンテナンス費用(定期点検・パワコン交換)

太陽光発電の維持費として、定期点検とパワコンの交換費用が必要です。発電量の維持や安全性確保のため、3~5年ごとに1回程度の定期点検が推奨されています。パワコンの交換時期は設置環境や運転状況にもよりますが、10~20年間を目安に試算するとよいでしょう。

参考:資源エネルギー庁『太陽光発電について』

保険料

産業用太陽光発電の保険加入は必須ではないものの、万が一の損害があった際には、メーカー保証だけではカバーしきれない場合があるため注意が必要です。太陽光発電の保険には、次のようなトラブルに備えたものがあります。

- 災害による設備の故障や破損

- 盗難(送電ケーブルなど)

- 売電機会の損失(出力制御のため、電力会社から出力を抑える指示があった場合など)

太陽光発電の保険料は補償内容によってさまざまですが、近年は価格が上昇傾向にあります。

撤去費用

10kW以上の産業用太陽光発電の場合、FIT・FIP制度の認定を取得するには、将来の撤去や廃棄に備えて必要な費用を積み立てておくことも条件の一つです(廃棄等費⽤積⽴制度)。

積み立ての基準額は、2025年度認定事例で0.6円/kWh~1.12円/kWhです。最新情報を参考にして、あらかじめ予算に組み込んでおきましょう。

参考:資源エネルギー庁『廃棄等費用積立ガイドライン』

固定資産税などの税金

事業目的で産業用太陽光発電を設置する場合、新たに税金を納める必要が出てきます。「固定資産税」は、個人事業、法人のどちらにおいても支払い義務があり、評価額に基づいて税額が計算されます。

ほかに、売電して一定以上の収入を得た場合、法人は「法人税」「法人事業税」に影響が出る可能性もあるでしょう。個人事業主の場合は確定申告をして「所得税」を納めます。

【2026年度末まで延長】固定資産税が減額される特例措置とは?

期間内であれば、太陽光発電設備を取得してから3年度分の固定資産税が軽減されます(再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置)。ただし、FIT・FIP制度の認定を受けたものは対象外です。軽減率は自治体が決定していますが、目安として1,000kW未満なら通常金額の2/3に軽減されます。

以下の記事でも、太陽光発電を法人で導入するケースや、発電事業の法人化について解説しています。

参考:資源エネルギー庁『太陽光発電について』

参考:経済産業省『租税特別措置等に係る政策の事前評価書』

参考:総務省『法人事業税』『固定資産税』

太陽光発電導入時に活用できる補助金制度

国は、特定の条件を満たす太陽光発電設備の導入に対し、「民間企業等による再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業」といった補助事業を実施しています(2024年度)。例えば、以下のような産業用太陽光発電設備に対し、補助を実施しています。

- ソーラーカーポート(補助率1/3)

- 営農地やため池などを活用した太陽光発電(補助率1/2)

このほか、オンサイトPPA※による自家消費型太陽光発電と蓄電池の導入も支援対象となっています。自治体によっては中小企業向けの補助金制度があるため、お住まいの地域の情報を確認してみましょう。

※オンサイトPPA=発電事業者が設備の設置・管理を行い、企業は場所を提供して電気料金を支払う仕組み

投資回収の期間はどのくらい?シミュレーションの例

「投資回収に何年かかる?」「設備劣化までに黒字化できる?」など、産業用太陽光発電への投資額の回収期間が気になっている方もいるのではないでしょうか。

一般的に、自家消費を目的とする産業用太陽光発電の電気代削減効果による投資回収期間は、およそ約7~12年といわれています。一方、全量売電の場合では回収期間10年~15年が目安とされています(FIT制度を活用した場合)。

自家消費を目的とするケースでの、簡単なシミュレーションの仕方を紹介します。

回収期間の計算方法

1.削減できる電力量料金(年間) = 自家消費電力量 (年間)× 電力量料金(単価)

2.年間純利益 = 削減できる電力量料金 – 運用維持費(年間)

3.投資回収期間 = 初期投資額 ÷ 年間純利益

1.まず、現在の電力量料金(年間)を調べます。これに基づいて、太陽光発電から供給される電力に置き換えるといくら削減できるかを計算します。

2.1の電力量料金の年間削減額から、年間運用コストなどの経費を差し引き、年間の純利益を計算します。

3.最後に、この純利益額が何年分貯まると初期投資額に達するかを計算することで、回収期間が想定できます。

【計算例】

以下の仮定条件で産業用太陽光発電を導入したケースについて、投資回収期間を計算してみましょう。

◆仮定条件

・自家消費電力量(年間): 50,000 kWh

・電力量料金(単価): 25円/kWh

・年間運用維持費: 20万円

・初期投資額: 1,000万円

◆計算方法

1.削減できる電力料金(年間)= 50,000 kWh × 25円/kWh = 1,250,000円

2.年間純利益 = 1,250,000円 – 200,000円 = 1,050,000円

3.投資回収期間 = 10,000,000円 ÷ 1,050,000円 = 約9.52年

→約9.52年で、投資回収ができる計算になります。

ピークカットを想定している場合は、電気の基本料金の削減額も加味して計算しましょう。

産業用太陽光発電の今後は?FIT・FIP終了の20年後に向けた対策も必要

FIT・FIP制度を活用して売電をする場合は、制度の期間満了を迎える20年後のことも検討しておきましょう。自家消費への転換、新たな電力販売先の開拓、発電所の売却、廃棄などの手段が考えられます。

FIT制度の開始当初と比べると買い取り価格は下がっている一方、電気料金は上昇傾向にあります。このことから、太陽光発電の導入メリットは「売電による収益」から「自家消費による電気代の削減効果」へとシフトしつつあるともいえるでしょう。今後は、蓄電システムを併用し自家消費率を高める施策が主流となる可能性も考えられます。

産業用太陽光発電の導入の際はシミュレーションを念入りに!

産業用太陽光発電は、環境面やブランドイメージの向上だけでなく経済的メリットも期待できる一方、計画的な導入と運用が求められます。国は太陽光発電の導入を促進するため、FIT・FIP制度のほか、固定資産税の優遇措置なども実施しています。まずは、これらも活用することを想定した上で十分なシミュレーションを実施し、自社に最適な導入計画を策定しましょう。

HELLO!GREENでは、これから脱炭素経営に取り組む中小企業の皆さまに向けて、有益な情報を発信しています。環境省認定制度「脱炭素アドバイザー アドバンスト」にも認定されている 「炭素会計アドバイザー」資格を持つ専門スタッフの知見を活かし、わかりやすく信頼できる記事づくりに努めています。