日本の環境問題の現状は?解決に向けた企業の取り組みも紹介

環境問題とは、人間の活動が原因となり地球環境を変化させてしまう問題のこと。住みやすい環境が破壊されるだけでなく、経済や社会システムにも悪影響を及ぼすことが懸念されます。この記事では、環境問題の種類や日本政府の動向、企業ができる取り組みを紹介します。環境問題に興味があったり、環境経営を目指していたりする企業の参考になるので、ぜひご覧ください。

HELLO!GREENでは脱炭素経営の進め方に悩む中小企業さまに向けたお役立ち資料をご用意しています。ぜひご活用ください。

→資料を無料ダウンロードする

- 環境問題とは、人間の活動により、地球の自然など環境に変化をもたらしてしまう問題のこと。

- 種類は、「気候変動」「環境汚染」「廃棄物処理問題」「生物多様性の損失」「資源の枯渇」などがあります。

- 日本政府が対策を進める中、企業の取り組みとしては「排出量削減目標の策定(資格取得)」「省エネの徹底」「再エネ利用」などがあります。

環境問題が深刻化。改善への取り組みが求められている

環境問題とは、人間の活動により、地球の自然など環境に変化をもたらしてしまう問題のこと。環境省は、「私たちにとって最適な環境の基盤を破壊し、経済・社会システムや生活にも悪影響を及ぼす」とし、「グローバルな課題であると同時に私たちの生活とも密接に関係するローカルな課題」と捉えています。

現代の環境問題の特徴は、以下の3点です。

- 社会的被害や因果関係が不確実である

- 被害が薄く広いが大きい

- 対策の推進が難しい

「社会的被害や因果関係が不確実である」ということに関しては、以前の産業公害と比較するとわかりやすいでしょう。産業公害では割と短時間で被害が明るみに出ますが、環境問題で心配されている被害は、地球温暖化や生物多様性の減少など未来に起こる可能性を多く含んでいます。また、因果関係については、さまざまな要因が関係していることも多く、明確化するのは困難です。

「被害が薄く広いが大きい」という点については、地球温暖化や海洋汚染など一人ひとりが受ける被害は小さいものの、被害の範囲は地球規模に及んでいるということを意味しています。

これまでの2点の特徴からもわかるように、原因が特定しにくく社会的被害が大きい環境問題の対策は、何かひとつを行えばいいというものではありません。そのため、「対応の推進が難しい」状況となっています。また、地球規模の問題であり、国や業種の垣根を超えた連携が必須という点も、推進の難しさの一因といえます。

参考:環境省『第1章 気候変動問題をはじめとした地球環境の危機』『第1節 2 人類の存続を脅かしている環境問題群の特徴』

主な環境問題の種類は5つ

地球の存続を脅かす環境問題にはさまざまな種類があります。ここでは、主な環境問題である「気候変動」「環境汚染」「産業廃棄物問題」「生物多様性の喪失」「資源の枯渇」の5つについて、日本の現状も含めて紹介します。

1.気候変動

気候変動とは、気温や気象パターンの長期的な変化のこと。具体的には、「平均気温が上昇し猛暑日が多くなる」「豪雨や干ばつが頻発する」「台風や竜巻などの気象現象が増える」といったことが挙げられます。

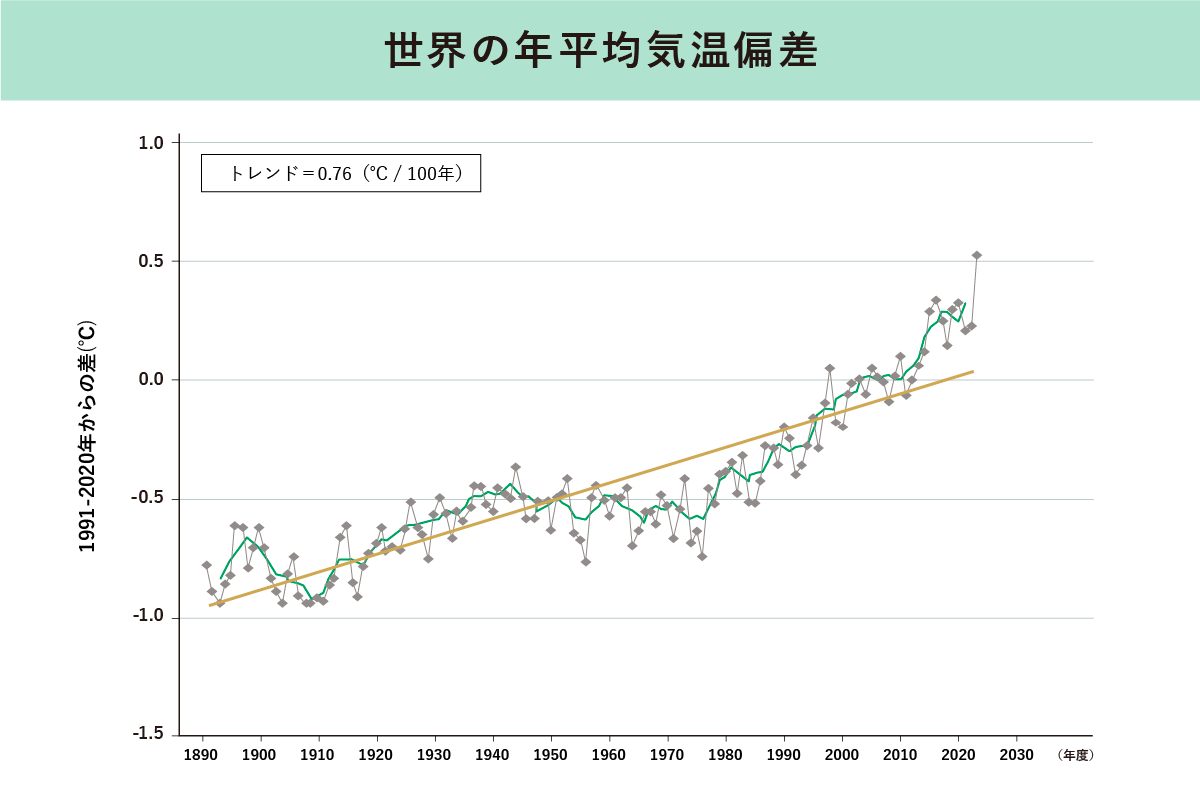

2020年時点の世界平均気温は、工業化以前(1850~1900年)と比べて約1.1℃上昇。長期的には、100年あたり0.76℃の割合で上昇しています。

近年の日本でも高温や大雨が多く、2023年には以下のような現象がみられました。

- 春から秋にかけて気温の高い状態が続き、年平均気温は1898年以降最高を記録

- 6月から7月中旬にかけ、各地で記録的な降水量を観測

今後もこのような気候変動が起こると見込まれています。

参考:環境省『令和6年版 環境・循環型社会・生物多様性白書(PDF版)』

2.環境汚染

環境汚染とは、人々の活動により、空気、水、土壌などが汚されてしまうこと。生態系や人の健康に影響を及ぼすことが考えられます。具体的には、「大気汚染」「水質汚染」「土壌汚染」「海洋汚染」などがあります。

ここでは、環境省の『令和6年版 環境・循環型社会・生物多様性白書(PDF版)』を参考に、環境汚染の種類や現状を解説します。

大気汚染

さまざまな気体や化学物質が空気(大気)に含まれることにより、大気が汚れてしまう大気汚染。原因となるのは、化石燃料を燃焼することで発生する二酸化炭素や窒素化合物、ガソリン自動車から排出される一酸化炭素や窒素化合物、工場での生産活動により発生するさまざまな化学物質などです。 また、火山の噴火や黄砂といった自然現象に起因して、大気汚染が発生することもあります。

ニュースなどで耳にするPM2.5(微小粒子状物質)や光化学スモッグ、酸性雨などは大気汚染に関連したものです。

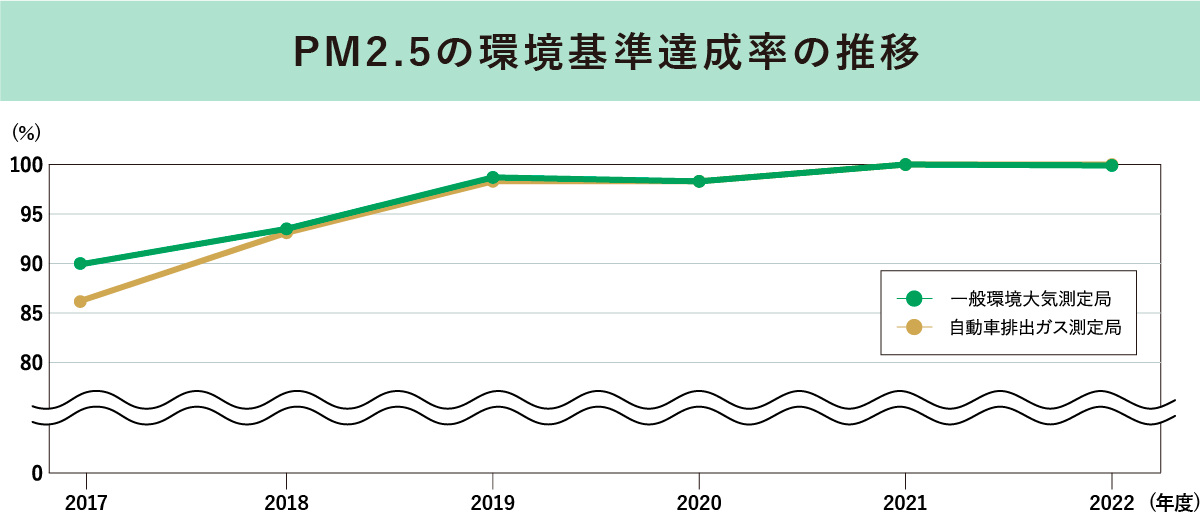

以下のグラフは、日本のPM2.5の環境基準達成状況の推移を示しています。

両測定局ともに、2017年度は80%台後半の達成率でしたが、徐々に改善され、2021度以降はほぼ達成できています。

水質汚染

川や地下水、湖、海などの水に、本来含まれていない物質が混ざってしまうことを意味する水質汚染。工場や家庭から出る排水、農業で使う肥料や農薬、一般的なごみが水に流れることで発生します。

日本では、水質汚濁に係る環境基準を「健康項目」と「生活環境項目」において設定。2022年度の環境基準達成率は以下になります。

| 項目 | 達成率(前年) |

|---|---|

| 健康項目 | 99.1%(99.1%) |

| 生活環境項目 | 87.8%(88.3%) |

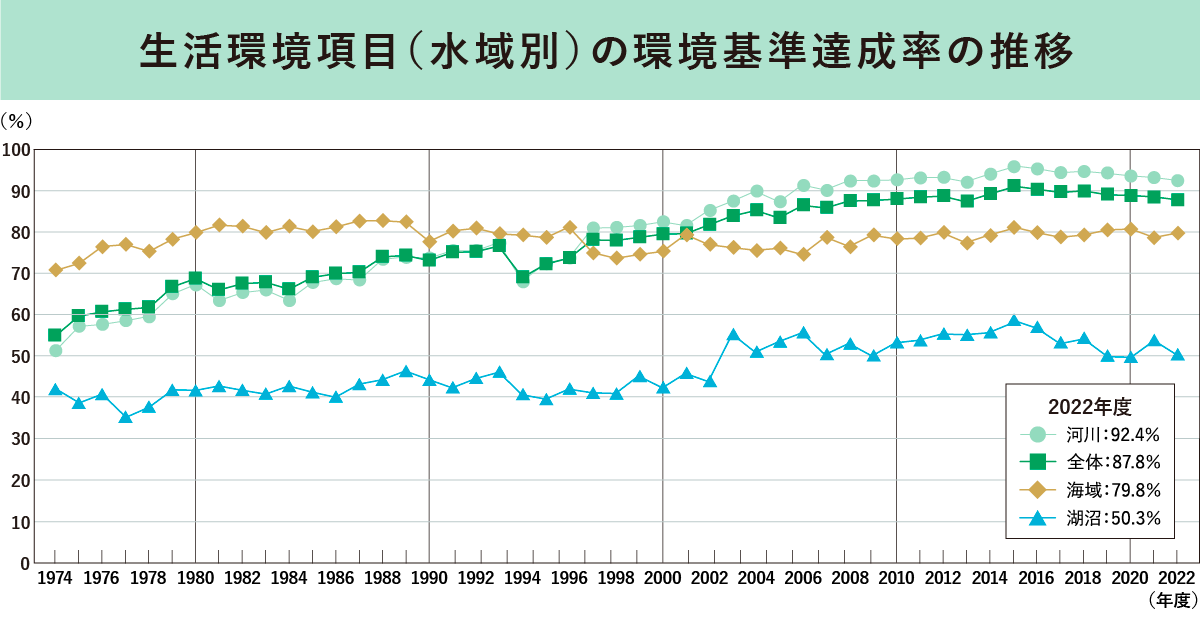

また、以下のグラフは、生活環境項目について水域別の達成率推移を示したものです。

河川については、1970年代以降、達成率は増加傾向にあります。海域については、1970年代からほぼ横ばいですが、80%前後と比較的高い達成率を維持しています。課題となっているのが、湖沼です。湖沼の達成率は、40%台だった1970年代以降、なかなか改善されない状況が続いています。

海洋汚染

海水が汚されてしまう海洋汚染も、水質汚染同様に本来含まれていない物質が混ざってしまうことで起こります。工場などからの排水や、海洋ごみ(漂流・漂着・海底ごみ)が原因です。

近年では、世界的にマイクロプラスチック(一般的に5mm未満とされる微細なプラスチック)による海洋生態系への悪影響が懸念されています。

日本では、海洋プラスチックごみ削減に向けたさまざまな対策を進めています。2023年10月には、日本最大の閉鎖性海域である瀬戸内海の自然を守るべく、環境省と関係14府県が連携し、の「瀬戸内海プラごみ対策ネットワーク」に着手。また、国際的な連携も進めています。

土壌汚染

人々の活動により有害な物質が土壌中に蓄積し、汚染された状態となると土壌汚染も、工場からの排出や農薬が土壌に浸透することで起こります。また、産業廃棄物の不適切な処理や、タンクからの燃料漏れなども原因のひとつです。

都道府県などが把握している土壌汚染判明件数は、2022年度982件ありました。有害物質の項目別では、ふっ素、鉛、ヒ素などによる汚染が多くみられます。

3.廃棄物処理問題

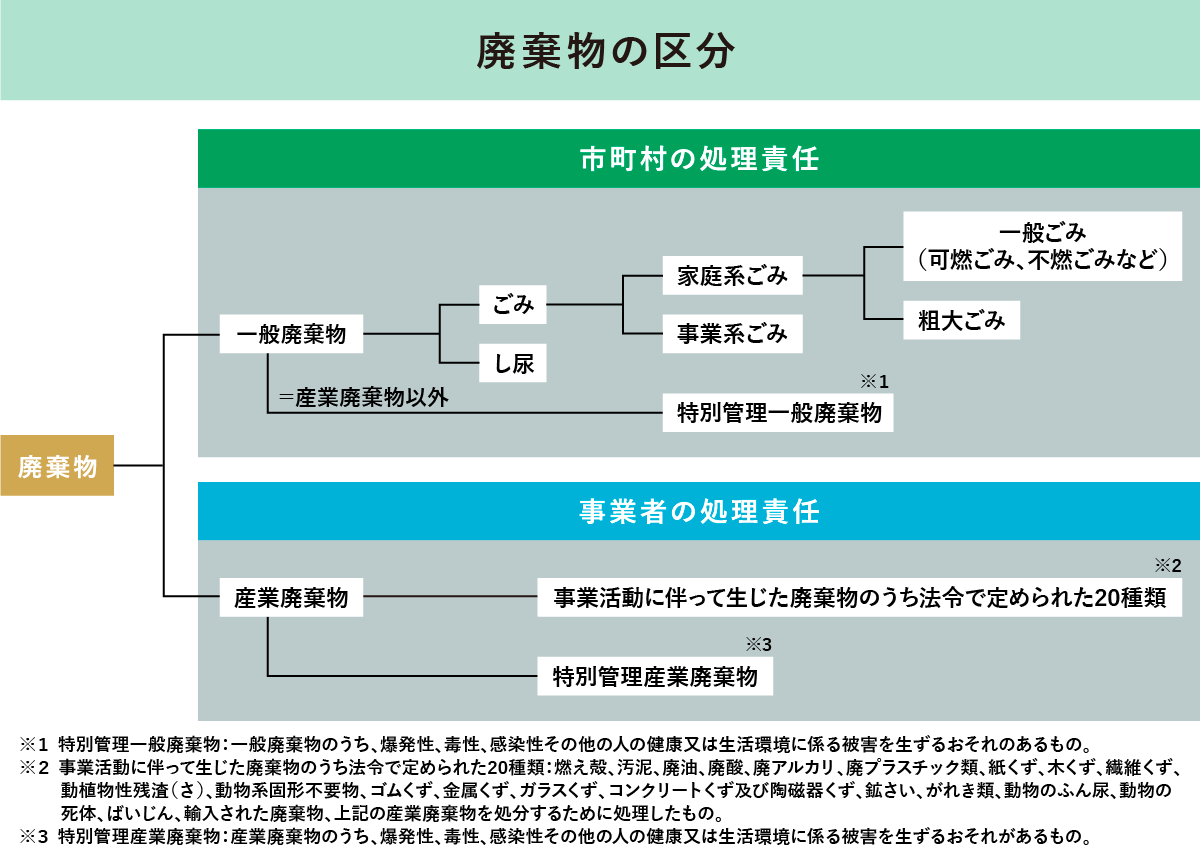

廃棄物を適切に処理しないことで起こる環境問題もあります。廃棄物は大きく「一般廃棄物」と「産業廃棄物」の2つに区分されます。

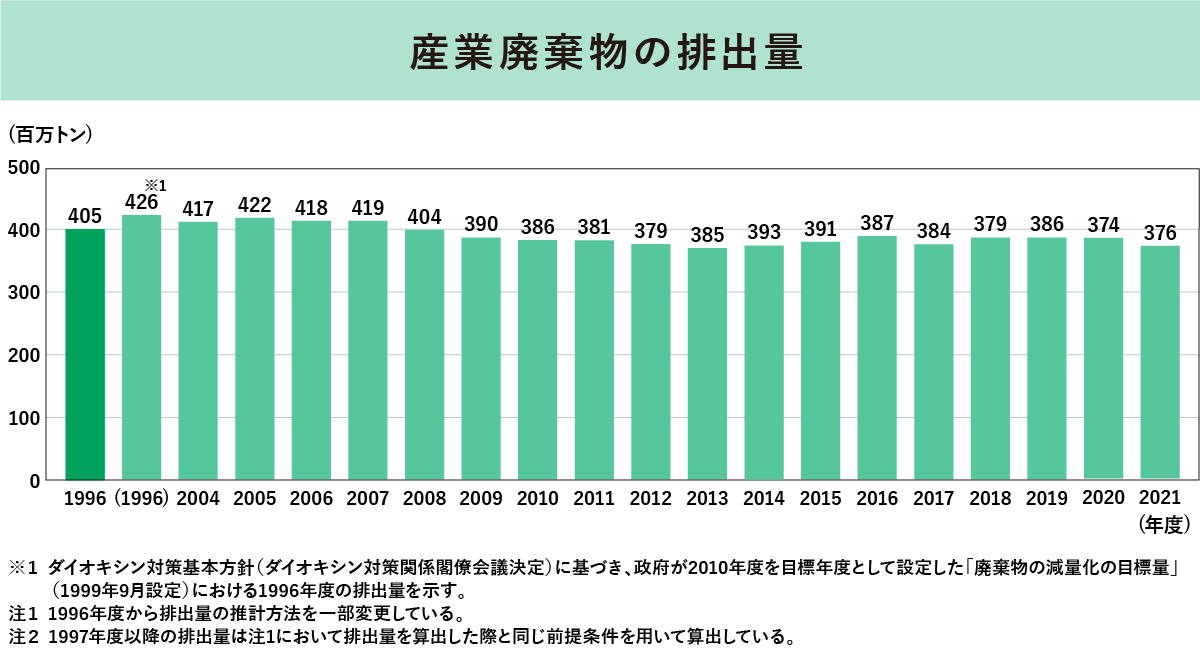

このうち、廃棄物排出量の大半を占めているのが、「産業廃棄物」です。以下は、産業廃棄物の排出量の推移を示したグラフです。

日本の産業廃棄物の排出量は1990年代から約4億トン前後と横ばいで推移しており、2021年度の排出量は3.76億トンでした。

4.生物多様性の喪失

生物多様性とは、森や山、海などさまざまな場所に住む動物、植物、微生物といった生き物の数や種類の豊富さ、それぞれの生き物がもつ遺伝子の違い、さらに、それらが作り出す生態系の多様性を意味します。この生物多様性が失われることも環境問題のひとつです。

日本では、野生動植物の約3割が絶滅しようとしているといわれています。生態系が崩れることで、ある種の生物が異常に増えたり、農作物の収穫量が減ったりといった悪循環が懸念されます。

参考:環境省 ecojin『生物多様性とはなにか?』

5.資源の枯渇

もともと限られた量しか存在しない資源を枯渇させてしまうことも、環境問題です。有限な資源としては、石油・石炭・天然ガスなどの化石燃料が挙げられます。資源エネルギー庁によると、世界の石油確認埋蔵量は、2020年末時点で1兆7,324億バレルで、これを2020年の石油生産量をベースに計算すると、採掘できる年数は残り53.5年となります。

日本はエネルギー自給率は20.2%(2022年度)と低く、化石燃料のほとんどを輸入に頼っています。資源の枯渇という環境問題が、国の安定した発展を妨げる要因にもなりかねません。

参考:資源エネルギー庁『 第2節 一次エネルギーの動向』

日本の環境問題の歴史

環境問題は、今に始まったことではありません。明治時代の近代化とともに、徐々に問題が起こってきました。ここでは、日本の環境問題やそれに関連するできごとについての歴史を年表でみてみましょう。

| 西暦 | 環境関連のできごと |

|---|---|

| 1878年頃 | 栃木県の渡良瀬川で足尾銅山の鉱毒害が顕著化 |

| 1949年 | 全国で初めて、東京都が「工場公害防止条例」を公布 |

| 1955年 | 第17回日本臨床外科医会にて、イタイイタイ病に関する発表 |

| 1956年 | 水俣病を公式に確認(チッソ付属病院が水俣保健所に患者の発生を報告) |

| 1961年 | 四日市市にぜんそく患者が多発 |

| 1962年 | 「ばい煙規制法」を公布 |

| 1963年 | 通商産業省に産業公害課を設立 |

| 1964年 | 厚生省に公害課を設立 |

| 1965年 | 新潟水俣病を公式確認 |

| 1967年 | 「公害対策基本法」を公布 |

| 1968年 | 「大気汚染防止法」を公布 |

| 1969年 | 政府が初の『公害白書』を発表 |

| 1970年 | 東京で初の光化学スモッグ警報発令公害関係13法を公布 |

| 1971年 | 総理府の外局として、環境庁が発足 |

| 1972年 | 環境庁が初の『環境白書』を発行 |

| 1980年 | 日本が、ラムサール条約(水鳥の生息地である湿地に関する条約)とワシントン条約に批准 |

| 1990年 | 「地球温暖化防止行動計画」が決定 |

| 1997年 | 地球温暖化防止京都会議(COP3)にて、「京都議定書」が採択 |

| 2001年 | 環境省が発足 |

| 2015年 | 気候変動枠組条約第21回締約国会議(COP21)にて、「パリ協定」が採択 |

| 2020年 | 菅内閣総理大臣(当時)が、2050年までに脱炭素社会を目指すことを宣言(2050カーボンニュートラル宣言) |

| 2021年 | 菅内閣総理大臣(当時)が、温室効果ガスについて2030年度に2013年度比46%削減目標、さらに高みを目指すことを公表 |

日本の環境問題は高度経済成長期に深刻化し、公害が社会問題に。その後、環境保全の意識の高まりとともに、環境庁(後の環境省)が発足したり、さまざまな法律が制定されたりしました。

また、国際的な枠組みにも積極的に参加するなど、環境問題への取り組みが強化されてきました。今後も、地球温暖化など新たな課題解決に向けた取り組みや法整備などを注視しましょう。

詳しい年表については、環境省の『環境省五十年史(令和3年12月、補遺版 令和5年7月)』にある、資料編「I 環境と社会の五十年(年表)」で確認できます。

なお、カーボンニュートラルについては、以下の記事で詳しく説明していますので、参考にご覧ください。

【最新情報】環境問題に関する日本政府の対策

さまざまな環境問題が顕著になり、深刻さを増す中、日本ではどのような対策が講じられているのでしょうか。環境省が発行した『令和6年版 環境・循環型社会・生物多様性白書』より、5つの対策を紹介します。

参考:環境省『令和6年版 環境・循環型社会・生物多様性白書(PDF版)』

第六次環境基本計画の策定

2024年5月に第六次環境基本計画が閣議決定されました。これは、環境基本法に基づく、政府全体の環境保全施策を総合的かつ計画的に推進するための計画です。

同計画における最上位の目的は、「環境の保全を通じて、現在および将来の国民一人一人の生活の質、幸福度、ウェルビーイング、経済厚生の向上させること」にあります。そのうえで、市場を通じた価値(GDP、賃金、金融資産など)、非市場的価値(健康、快適さ、環境の質、主観的幸福感など)の引き上げを目標としています。

そのために、以下6つを重点戦略と位置づけています。

- 「新たな成長」を導く持続可能な生産と消費を実現するグリーンな経済システムの構築

- 自然資本を基盤とした国土のストックとしての価値の向上

- 環境・経済・社会の統合的向上の実践・実装の場としての地域づくり

- 「ウェルビーイング/高い生活の質」を実感できる安全・安心、かつ、健康で心豊かな暮らしの実現

- 「新たな成長」を支える科学技術・イノベーションの開発・実証と社会実装

- 環境を軸とした戦略的な国際協調の推進による国益と人類の福祉への貢献

自然再興(ネイチャーポジティブ)実現

ネイチャーポジティブ(自然再興)とは、自然環境の悪化を食い止め、自然をよりよい状態に戻すことを目指す考え方のこと。ただ単に自然を保護するだけではなく、社会・経済全体のあり方を変え、生物多様性の保全に貢献するしていくことを目指すものです。

日本政府は、「30by30目標」の達成に向けた取り組みや、社会・経済そのものの変革にアプローチする取り組みなどを推進しています。

30by30目標とは

2030年までに、陸と海の30%以上を健全な生態系として効果的に保全しようとする目標。自然再興実現のための重要な目標のひとつ

グリーントランスフォーメーション(GX)の実現

脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(GX推進法)が2023年5月に成立。2023年7月には、GX推進法に基づく「脱炭素成長型経済構造移行推進戦略」(GX推進戦略)が閣議決定されました。

GXの実現に向けた対策としては、以下が挙げられます。

- 徹底した省エネルギーの推進、再生可能エネルギーの最大限導入など脱炭素電源への転換

- 「GX経済移行債」を活用した20兆円規模の先行投資支援

- カーボン・クレジット市場の開設(2023年開設)

- 成長志向型カーボンプライシング構想の速やかな実現・実行

地域の脱炭素化

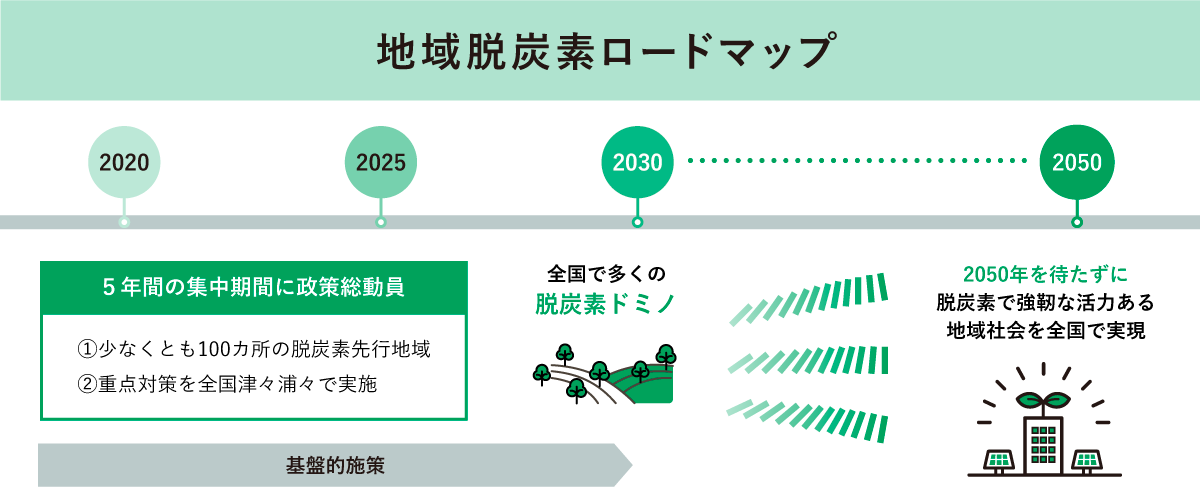

地方の成長戦略のため、地域の強みをいかした地域の課題解決や魅力と質の向上に貢献する機会として、地域の脱炭素化を推進。2021年6月に策定された「地域脱炭素ロードマップ」では、地方創生に資する脱炭素に国全体で取り組み、さらに世界へと広げていくことを目指しています。

ロードマップでは、2030年までに少なくとも100カ所以上の「脱炭素先行地域」を選定することを明示。2024年3月18日時点で、全国36道府県94市町村の73提案が選定されています。

あわせて、意欲と実現可能性が高いところからその他の地域に広がっていく「脱炭素ドミノ」の実現も目指しています。

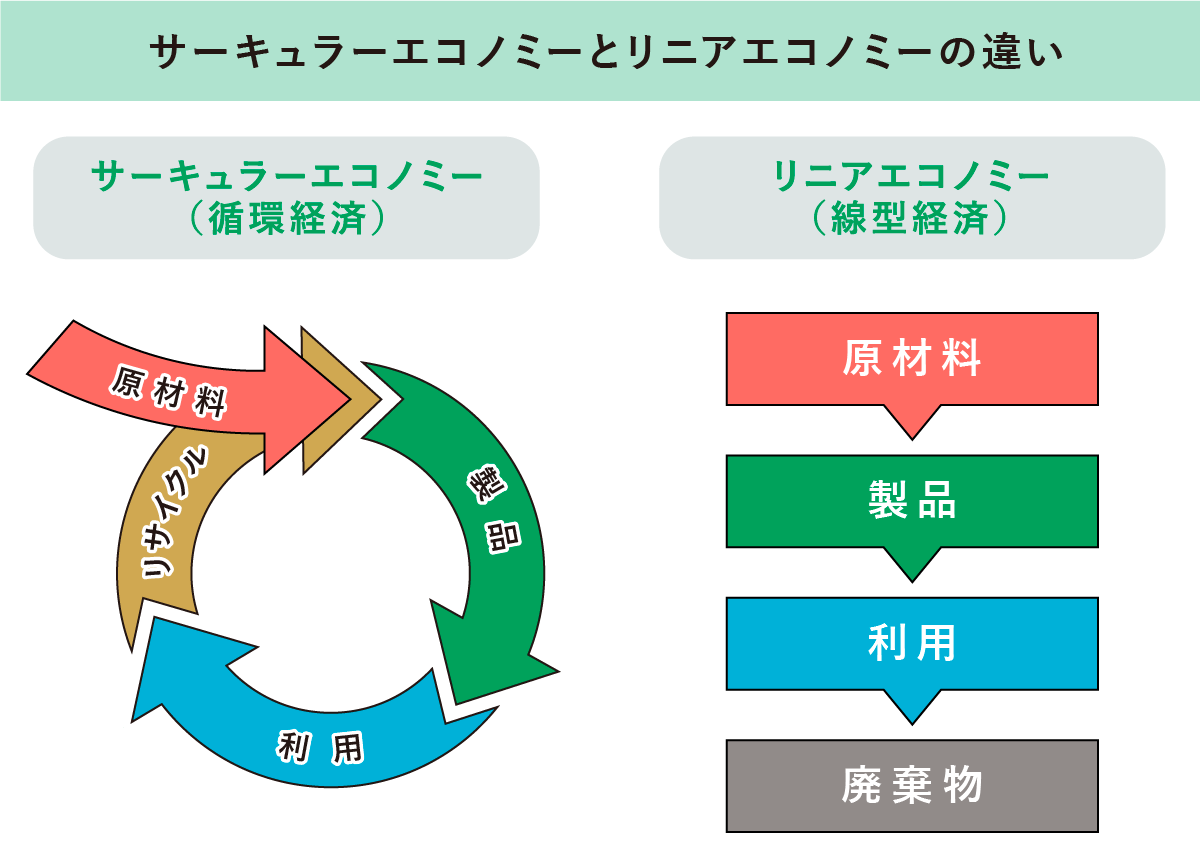

サーキュラーエコノミー(循環経済)の実現

「サーキュラーエコノミー(循環経済)」とは、資源を繰り返し利用し、製品の寿命を延ばすことで、廃棄物を減らし、環境への負荷を軽減しながら、サービス化などを通じて付加価値を生み出す経済活動です。従来の、物を作って使い捨ててしまう「リニアエコノミー(線型経済)」とは、一線を画すものといえます。

循環経済への移行は、環境制約のみならず、産業競争力の強化、地方創生、経済安全保障の観点からも、重要な政策課題となっています。

2024年8月には、循環型社会の形成に向けた施策の方向性や数値目標を明記した「第五次循環型社会形成推進基本計画」が閣議決定されました。実現に向け、実質的なスタートを切ったといえるでしょう。今度の動向に注目です。

【事例】企業ができる環境問題への取り組み

日本の環境問題への取り組みにおいて、「企業はどうすべき?自社でできることは?」と気になる方もいるでしょう。ここでは、4社の事例を紹介します。

参考:環境省『中小規模事業者様向けの『脱炭素経営のすゝめ』』『令和5年度版(2023年度版)活用事例』

資格取得|中小企業版SBT認定取得する

大阪府で、廃棄物から再生燃料を製造する事業などを手掛けるリマテックホールディングスは、2020年9月に中小企業版SBT認定を取得しました。

■ポイント

- 同社にとって、中小企業版SBT取得は、地球温暖化に高い危機意識をもって、事業活動を実施していく決意表明という位置づけ

- 目標達成のために、製造工場における省エネ対策と、消費電力量の多い事業所を対象に再エネ電気メニューへの購入電力契約の切替を検討

- 電気自動車や低燃費車両の導入、デマンドコントロールシステム(電気の使用量を監視・調整するシステム)の設置、LED化を実施

■中小企業版SBT認定とは?

| 概要 | ・中小企業版SBTは、科学的根拠に基づいた温室効果ガス排出削減目標を設定し、SBT事務局が目標を妥当とみなせば取得できる国際認証 ・通常のSBT認定より、条件や費用面で取得しやすいのが特徴のひとつ |

| 取得するメリット | ・野心的な削減目標を設定し認定されることで、環境に配慮している企業だとアピールできる ・サプライチェーン全体での温室効果ガス削減に貢献できる。取引先との関係維持につながる ・環境目標を達成するための新しい技術やプロセスの開発が求められるため、イノベーションの推進が期待できる |

中小企業版SBTについては、以下の記事で詳しく紹介しています。

省エネ|設備を更新し、エネルギーコストを削減する

ホテル旅館の運営受託・プロデュース会社である株式会社温故知新は、設備更新による省エネを実施しました。

■ポイント

- 空調設備と給湯設備を同時に導入し、エネルギーを都市ガスから電気に変更

- 実施前と比較し、CO2排出量を2割以上、エネルギーコストを約869万円削減

- メンテナンスが社内で対応可能となり、ランニングコストも削減

- 空調機能が向上し、顧客満足度がアップ

再エネ|ソーラーカーポートを新設し、太陽光発電を導入する

積水化学工業株式会社(製造業)は、ソーラーカーポート(太陽光発電設備、パワーコンディショナー)を導入しました。

■ポイント

- 日中に太陽光発電設備による電力供給が可能となったことで、停電時の電力を確保

- 実施前と比較し、電力消費によるCO2排出量を約485t-CO2削減

- 購入する電気が減ったことで、実施前と比較し、エネルギーコストを約989万円削減

ソーラーカーポートについての詳細は、以下の記事が参考になります。

リペア事業|壊れた食器を原料として再利用する

建築材料、鉱物・金属材料などの卸売業である株式会社おぎそは、壊れた食器を廃棄するのではなく修理して再利用する「リペア事業」を展開しています。

■ポイント

- 食器製造の工程のうち、CO2排出量が多い「素焼き」と「本焼成」を省略できることで、大幅に排出量を削減

- サプライチェーン排出量については、他社と連携したり、算定対象を絞ったりなど工夫して、算定

- リサイクル食器に比べ、食器1tあたり約3.3tのCO2削減見込みが判明

環境問題に取り組む際、企業がまずすべきことは?

企業として環境問題に取り組む際、まずすべきなのは自社の現状把握です。「自社のCO2排出量はどのくらいか」「自社の事業が環境にどのような影響を与えているか」などを明らかにした上で、どのような施策を実施するのかを検討しましょう。

実際、脱炭素化を進めている企業の多くは、まず自社の排出量を把握し、具体的な目標を設定しています。

HELLO!GREENでは、詳しい事例や取り組みのポイントなど、脱炭素経営の進め方がわかる資料をご用意しました。 貴社の戦略づくりにぜひお役立てください。

→無料ダウンロードしてみる

環境問題や日本の動向を理解し、自社でできる環境対策を実践しよう

人間の活動により、地球の自然など環境に変化をもたらしてしまう環境問題は、日本では近代化が進んだ明治時代からみられるようになりました。主な環境問題の種類としては、気候変動や環境汚染、廃棄物処理問題、生物多様性の喪失、資源の枯渇が挙げられます。

企業にとっては壮大なテーマ・ビジョンではありますが、社会を構成する一員として、環境危機意識をもって対策に乗り出すことが重要です。企業としてできることはいろいろありますので、日本政府が行う対策に注目しながら、自社でできる環境対策を実践していきましょう。

HELLO!GREENでは、これから脱炭素経営に取り組む中小企業の皆さまに向けて、有益な情報を発信しています。環境省認定制度「脱炭素アドバイザー アドバンスト」にも認定されている 「炭素会計アドバイザー」資格を持つ専門スタッフの知見を活かし、わかりやすく信頼できる記事づくりに努めています。