エネルギーミックスとは?日本の現状と目標、中小企業にできることを簡単に解説

エネルギーミックスとは、電力を安定的に供給するために、複数のエネルギーをバランスよく組み合わせて利用すること。

この記事ではエネルギーミックスの概要や日本の現状と理想の電源構成などを紹介します。中小企業がエネルギーミックスについて考える利点や推進・取り組みたい点も解説しています。環境への配慮を考えている企業にとって有益な情報となりますので、ぜひ最後までご覧ください。

HELLO!GREENでは脱炭素経営の進め方に悩む中小企業さまに向けたお役立ち資料をご用意しています。ぜひご活用ください。

→資料を無料ダウンロードする

- エネルギーミックスとは、さまざまなエネルギーをバランスよく利用する方法のこと。

- 現状、日本では発電量全体の約7割が火力発電による発電です。日本政府は、2030年には火力発電を減らし再生可能エネルギーによる発電を増やす目標を掲げています。

- 中小企業としてできることは、「再生可能エネルギーの積極的な導入」「省エネの推進」などがあります。

エネルギーミックスとは?

エネルギーミックスとは、どのようなことを意味するのでしょうか。考え方や注目される背景を紹介します。

エネルギーミックスの考え方

エネルギーミックスとは、何かひとつのエネルギーに頼るのではなく、さまざまなエネルギーをバランスよく使っていく方法のこと。

ご存じの通り、発電方法はひとつに限ったことではありません。代表的なものとして、石炭や石油、天然ガスといった化石燃料を使った火力発電のほか、原子力発電、太陽光や水力などの再生可能エネルギーによる発電が挙げられます。

エネルギーミックスの考え方において重要なのが、それぞれのエネルギーの特性を踏まえ、組み合わせを最適化することです。バランスよく組み合わせることで、環境負荷の軽減や、エネルギー供給リスクの分散を図れます。

参考:資源エネルギー庁『発電方法の組み合わせって?』

エネルギーミックスが注目される背景

日本でエネルギーミックスが注目されるようになったきっかけは、1970年代のオイルショックです。1973年10月に勃発した第4次中東戦争をきっかけに、石油消費国である先進国を中心に世界経済は大きく混乱。日本も例外ではありませんでした。この混乱を機に、日本はエネルギーの安定的な供給を目指すようになりました。

また、2011年の東日本大震災によって、東京電力・福島第一原子力発電所で水素爆発事故が起こったことも影響しています。この事故を受けて、全国の原子力発電所の稼働が一時停止し、原子力発電が激減。エネルギーの安定供給が再び注目されました。

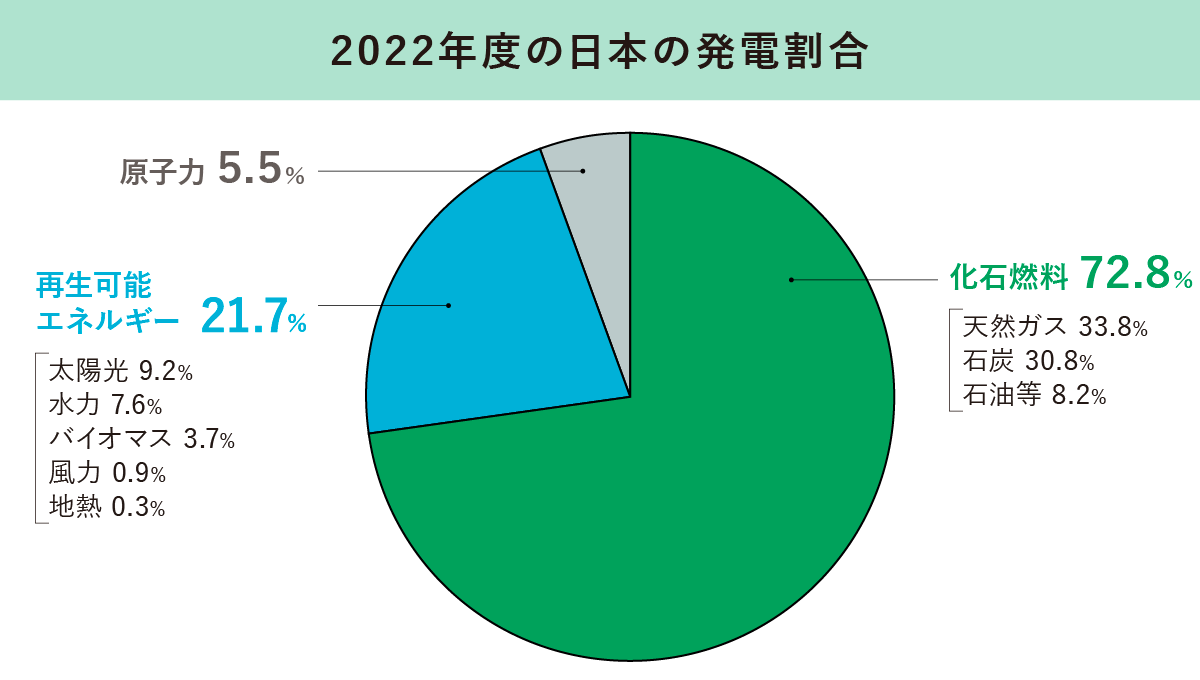

エネルギーミックスは、脱炭素の視点からも注目されています。2022年度における日本の発電割合をみると、72.8%が化石燃料による火力発電です。

火力発電は、地球温暖化の原因といわれるCO2を排出します。脱炭素化を進めるためには、発電時にCO2が発生しない再生可能エネルギーの割合を増やす、つまりエネルギーミックスを推進することが大切なのです。

(参考:資源エネルギー庁『令和4年度(2022年度)におけるエネルギー需給実績(確報)』)

日本のエネルギーミックス|現状と理想

エネルギーミックスの考え方がわかったところで、具体的にはどのような割合が理想的なのでしょうか?現在の電源構成と、国が定めた目標の割合をみてみましょう。

現在の電源構成と目標の割合は?

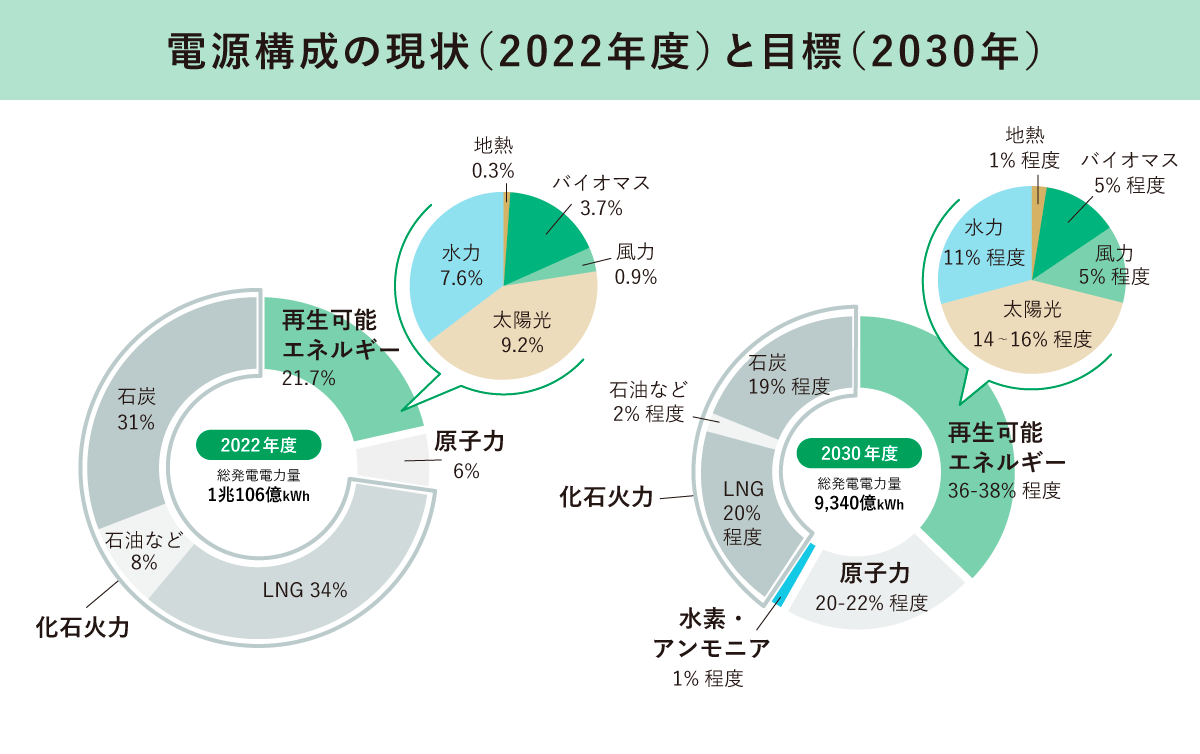

2022年度における電源構成と、国が発表した2030年度の目標を図で比較してみましょう。

2030年の総発電電力量は、2022年度実績から約7.6%減る見込みです。電源構成については、割合として、化石燃料による火力発電を約7割から約4割に減少させる一方で、原子力を現在の3倍以上、再生可能エネルギーを1.5倍以上増加させるとしています。

なお、再生可能エネルギーの中では、増加割合を最も大きく見積もっているのが風量発電です。2022年度において風力発電が占める割合は0.9%でしたが、2030年度には5%程度としており、約5.5倍増やす方針としています。

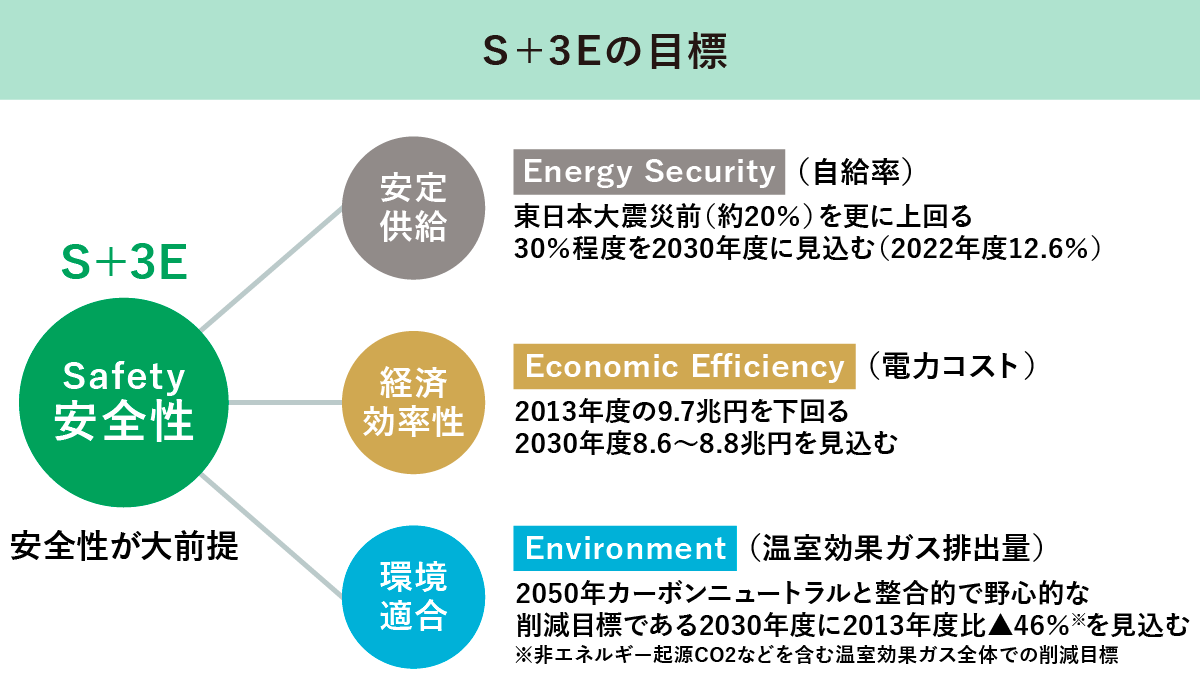

エネルギーミックスの成功には「S+3E」が鍵

目標とする割合に到達するために、鍵を握るのが「S+3E」(エス・プラス・スリー・イー)という考え方です。

エネルギー資源の少ない日本ですが、エネルギーミックスの大前提としなければならないのが安全に発電することです。なぜなら、火力発電や原子力発電などを利用する際に事故や災害が発生した場合、人々の生活や健康、状況によっては生命に関わるからです。

その上で、エネルギー源ごとのメリットを最大限に活かし、デメリットが補完されるよう、多層的なエネルギーミックスを実現することを目指しています。

エネルギーミックスに用いられる電源のメリットとデメリット

前述した「エネルギー源ごとのメリットとデメリット」とは、具体的にはどのようなことでしょうか。3つのエネルギー源について、表にまとめました。

| エネルギー源 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 再生可能エネルギー | ・発電時にCO2が発生しない ・一度利用しても比較的短期間に再生できる ・国内で生産できる | ・自然条件に左右され、安定供給が難しい ・発電コストが割高である |

| 原子力 | ・発電時にCO2が発生しない ・電力を大量に発生でき、安定供給ができる | ・事故などが起こった際の安全性が確立されていない ・使用済み核燃料や放射性廃棄物の最終処分地確保が難しい |

| 火力 | ・電力を大量に発生でき、安定供給ができる ・発電量を調節しやすい | ・CO2をはじめとする温室効果ガスの排出量が多い ・化石燃料の海外依存度が高い ・資源が有限である |

エネルギーミックスの観点から自社としてすべきことを考えるためにも、各エネルギー源の特徴を押さえておきましょう。

2030年のエネルギーミックス目標値を達成するための3つの課題

政府が掲げる2030年のエネルギーミックス目標値を達成するためには、課題もあります。ここでは3つの課題を紹介します。

課題1.再生可能エネルギーの割合を現実的にどのくらい増やせるか

2030年のエネルギーミックス目標では、再生可能エネルギーの割合を36~38%に引き上げることが掲げられています。しかし、太陽光や風力などのエネルギー源は天候に左右されやすく、安定した供給が難しいのが現状です。さらに、設備導入に際して、多くのコストがかかったり、土地の所有者や周辺住民の理解を得る必要があったりします。これらの問題を解決しないままでは、再生可能エネルギーの割合を大幅に増やすのは容易ではなく、目標を達成するのは困難でしょう。

課題2.エネルギー自給率をどれだけアップさせられるか

「S+3E」におけるEのひとつ、エネルギー自給率のアップも課題です。日本のエネルギー自給率は2022年度において12.6%であり、諸外国と比べると低い水準にあります。再生可能エネルギーの発電量を増やしたり、化石燃料などの海外依存度を減らしたりすれば、自ずとエネルギー自給率は上がりますが、エネルギーミックスの目標値まで達するかどうかは未知数です。

課題3.原子力発電が想定通りに回復、増加するか

日本政府は、エネルギーミックスの観点から、CO2を排出せずに大量の電力を供給できる原子力発電にも期待しています。2030年目標では、発電割合の20~22%を原子力発電が担うようにさせたい方針です。

しかし、2022年度の発電割合は約6%に留まっています。東日本大震災の事故を受け、原子力発電の稼働が一時停止した後、徐々に再稼働が進んではいますが、まだまだ元の割合には程遠いのが現状です。原子力発電がまずは想定通りに回復し、増加できるかという点も課題といえるでしょう。

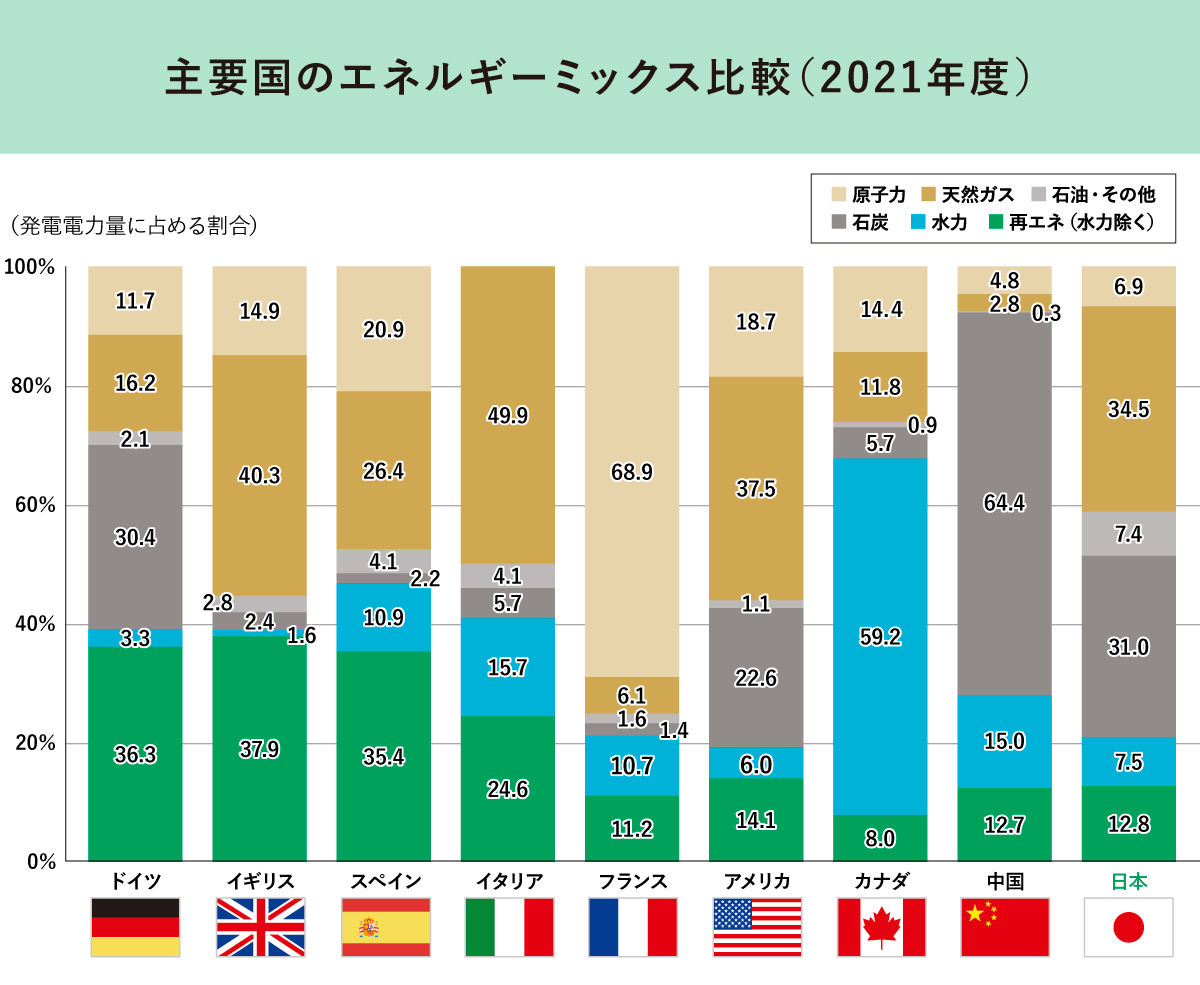

エネルギーミックス|世界と日本を比較

世界の国々は、どのようなエネルギーミックスでエネルギー需要を支えているのでしょうか。主要国におけるエネルギーミックスについて、グラフで確認してみましょう。

再生可能エネルギーについてみてみると、日本の割合(20.3%)は、カナダ(67.2%)やフランス以外の欧州諸国(40%前後)に比べ低いといえます。原子力発電については国によってばらつきがあり、フランス(68.9%)は、日本(6.9%)の約10倍です。化石燃料の中でも特に発電時のCO2発生量が多い石炭は、ドイツ、中国、日本において高い割合を占めています。

このように、国によって、エネルギー源の構成は異なります。その背景には、各国の地理的条件や歴史的な背景、エネルギー政策の違いが反映されていると考えられます。

参考:資源エネルギー庁『日本のエネルギー 2023年度版 「エネルギーの今を知る10の質問」|7.再エネ』

エネルギーミックスに関連する政府の動き

エネルギーミックスに関連して、日本政府はどのような動きをみせているのでしょうか。主な取り組みとして、「エネルギー基本計画の策定」「再生可能エネルギーの促進」「脱炭素化に向けた取り組み」「原子力発電の再稼働に向けた取り組み」の4点を紹介します。

エネルギー基本計画の策定

エネルギー基本計画とは、日本のエネルギー政策の基本的な方向性を示すために、エネルギー政策基本法に基づき政府が策定するものです。2003年に初回の計画が策定されました。その後、エネルギーを取り巻く国内外の情勢や地球温暖化対策に対応すべく、3~5年ごとに見直し・改訂が行われています。

現在は、2021年10月に閣議決定された「第6次エネルギー基本計画」に基づき政策が進められています。主なテーマは以下の2つになります。

- 「2050年カーボンニュートラル」や温室効果ガス排出削減目標の実現に向けたエネルギー政策の道筋を示すこと

- 安全性の確保を大前提に安定供給の確保やエネルギーコストの低減に向けた取り組みを示すこと

今後、目標とする発電割合見直しなどを含め、新たなエネルギー基本計画が策定される見通しですので、動向を注視しましょう。

再生可能エネルギーの促進

再生可能エネルギーを促進するための動きも活発になっています。日本政府は利用拡大を目指し、FIT制度(固定価格買取制度)やFIP制度、非化石証書の活用を進めています。

| FIT制度(固定価格買取制度) | 再生可能エネルギーで作った電気を、一定期間、国が定めた価格で買い取ってもらえる制度 |

| FIP制度 | 再生可能エネルギーで作った電気を買い取ってもらう際、売電の価格に市場状況も反映させつつ、手当としてプレミアム(補助額)を発電者が受け取れる制度 |

| 非化石証書 | 再生可能エネルギーなどのCO2を排出しない「非化石電源」から作られた電気が持つ、環境的な付加価値を証書化したもの。企業は、非化石証書を購入することで、使用した電力の非化石エネルギー比率を向上させられる |

FIT制度・FIP制度は、売電による収入の見通しがつきやすく、再生可能エネルギー導入を後押ししてくれる制度といえます。

非化石証書は、売る側にとっては収入につながるものです。一方、買う側は、再生可能エネルギーを直接導入する代わりに、非化石証書を活用することでコストを抑えつつ環境価値を獲得できます。

脱炭素化に向けた取り組み

2020年10月、当時の菅内閣総理大臣が所信表明演説において、2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにすることを宣言しました。この「2050年カーボンニュートラル宣言」を受け、政府は脱炭素化に向けた取り組みも幅広く展開しています。

主なものを表にまとめました。

| 主な取り組み | 概要 |

|---|---|

| 地域脱炭素ロードマップの策定 | 2030年度までに100以上の「脱炭素先行地域」を創出し、自家消費型太陽光など重点対策を実施。地域の脱炭素モデルを全国に広げていくことを目指す |

| 改正地球温暖化対策推進法 | 1998年成立の「地球温暖化対策推進法(温対法)」を、国内外の情勢などに合わせ、都度改正。直近では、2021年に改正 【2021年の改正ポイント】 ・2050年までの脱炭素社会の実現を基本理念として明記 ・地方創生につながる再生可能エネルギー導入を促進 |

| グリーン成長戦略 | 2050年カーボンニュートラルの実現に向け、「経済と環境の好循環」を構築していくための産業政策。3つの産業・14の重点分野について、実行計画を策定 14分野のひとつ「洋上風力・太陽光・地熱産業」分野の太陽光については、さらなる普及を目指し次世代型太陽電池の研究開発を重点化 |

原子力発電の再稼働に向けた取り組み

2030年のエネルギーミックス目標値における原子力発電の発電割合は20~22%。この目標を達成するためには、原子力発電量を回復、さらには増加させなければなりません。

原発ごとに規模(発電量)や実際の稼働率が異なるので、仮定の計算となりますが、目標値達成のためには30基程度の稼働が必要といわれています。東日本大震災前の54基に対し、2024年1月時点で稼働している原子力発電所は12基と、30基には程遠いのが現状です。

そうした中、政府は、安全性を最優先させ、原子力規制委員会が新規制基準に適合すると認めた場合のみ、原子力発電所を再稼働させるとしています。新規制基準は、東日本大震災での東京電力福島第一原子力発電所の事故を受け、2013年に策定したものです。IAEA(国際原子力機関)や諸外国の規制基準も考慮し、世界でもっとも厳しい水準といわれています。

安全対策の徹底や廃棄物管理の明確化、地元住民の理解を得ながら、原子力発電の再稼働を進めていく方針です。

参考:資源エネルギー庁『もっと知りたい!エネルギー基本計画⑦ 原子力発電(1)再稼働に向けた安全性のさらなる向上と革新炉の研究開発』『9.原子力』『資源エネルギー庁がお答えします!~原発についてよくある3つの質問』

中小企業がエネルギーミックスについて考える3つの意義

エネルギーミックスと聞くと、「国が主導で進めるもの」「大企業が協力すればよいもの」イメージが強く、中小企業が考える必要性を感じない方もいるかもしれません。しかし、中小企業には、エネルギーミックスについて考え、企業としての取り組みを推進する意義があります。

ここでは、「中長期的に電力コストを削減できる」「顧客や取引先からの信頼が向上する」「ESG投資に有効である」という3つの意義について、説明します。

中長期的に電力コストを削減できる

エネルギーミックスの鍵が「再生可能エネルギーの向上」であるため、再生可能エネルギー発電設備の設置を検討する企業もあるでしょう。実は、再生可能エネルギーの導入は、電力コストの削減につながります。

例えば、太陽光発電では、一度発電装置を設置すればその後は燃料費をかけずに発電できます。また、電力会社から購入する電力を減らすことができる上、余剰分を売電することも可能です。

こうした理由から、太陽光発電パネルの設置など初期投資がかかったとしても、中長期的にみれば、電力コストを削減できます。

顧客や取引先からの信頼が向上する

地球温暖化が深刻化する今、全ての企業に脱炭素化に結びつく具体的な対策が求められています。そうした中、企業がエネルギーミックスを考えるということは、自社の環境経営を考えることにつながります。

環境経営を進め、取り組み内容を社外にアピールすることで、自社が環境に配慮した企業であることを示せます。これにより、環境基準を重視する取引先からの信頼を得られます。

また、自分の購入や利用する商品・サービスが地球環境に与える影響を意識する顧客が増えてきています。そういった顧客の信頼向上にも寄与するでしょう。

ESG投資に有効である

上で挙げた「顧客や取引先からの信頼向上」に加え、再生可能エネルギーの積極的な活用は環境面での評価も向上させます。また、エネルギーについて積極的に考えるということは、持続可能な経営方針に寄与します。

この3点は、投資家によるESG投資先の判断材料に合致します。ESG投資とは、企業の業績だけでなく、環境(Environment)、社会(Social)、企業統治(Governance)への取り組みを評価して投資を判断することを指します。

つまり、中小企業がエネルギーミックスについて考えることは、ESG投資に有効ということになるのです。

エネルギーミックスも含めて脱炭素経営を進めるにあたり、まずは自社の現状を把握することが重要です。とはいえ、何から手をつけるべきか分からないという声も多く聞かれます。

そのような中小企業さまのために、「脱炭素経営の始め方」がわかる資料をご用意しました。ぜひ脱炭素経営の第一歩を踏み出す際にご活用ください。

→無料ダウンロードしてみる

2030年のエネルギーミックス目標値を達成するために中小企業ができること

政府が掲げる2030年のエネルギーミックス数値目標を達成するために、中小企業はどのようなことができるのでしょうか。主に考えられる3点を紹介します。

再生可能エネルギーを積極的に導入する

まず挙げられるのが、太陽光発電などの再生可能エネルギーの積極的な導入です。自社の敷地内に太陽光発電パネルを設置したり、工場や事務所、カーポートの屋根に太陽光発電パネルを載せたりする方法があります。導入のための資金調達が難しければ、政府や自治体などによる補助金制度を活用するのもよいでしょう。

立地などの理由から発電装置の設置が困難な場合には、電力会社から購入する電力を、再生可能エネルギー由来の電力メニューに切り替える方法もあります。

省エネ化を推進する

自社で使う機械や照明の省エネ化を進めることも、企業ができることのひとつです。

エネルギー源比率の最適化を目指すエネルギーミックスにおいて、重要視されているのが再生可能エネルギーの割合を高めることです。省エネ化により企業全体のエネルギー使用量が減少すれば、再生可能エネルギーの発電量自体は増えなかったとしても、再生可能エネルギーで賄える範囲が広がります。結果的に、2030年の目標値に近づけるでしょう。

省エネの具体例を以下に挙げます。

- 照明をLEDへ切り替える

- 高効率な空調設備、省エネタイプの機械を導入する

- タイマー・人感センサ-付きの証明・空調に切り替える

- 屋根や壁に断熱材を導入する

- 社員に向け、省エネ意識向上プログラムを実施する

エネルギーマネジメントシステム(EMS)を活用する

エネルギーマネジメントシステム(EMS)は、企業や施設がエネルギーの使用状況を効率的に管理・最適化するためのシステムです。エネルギーマネジメントシステムを活用し、エネルギー使用量をリアルタイムで監視することで、無駄なエネルギー使用の洗い出し・削減がしやすくなります。効率的なエネルギー使用は、全体的な電力需給バランスの改善につながり、エネルギーミックスの実現を後押しするでしょう。

主な活用例を以下に挙げます。

- 季節や時間帯による消費量の変動を分析し、空調など設備の運転を最適化する

- 人感センサーと連動して照明を自動点灯・消灯する

- 工場の生産ラインの稼働状況を監視し、異常を早期に感知する

理想のエネルギーミックス達成のために、企業ができること推進しよう

エネルギーミックスとは、さまざまなエネルギーをバランスよく使っていく方法であり、電源構成の最適化を目指す考え方です。2022年度における日本の電源構成は、化石燃料による火力発電が全体の約7割を占めています。そうした中、政府は2030年に向けて、火力発電を減らし、代わりに原子力発電と再生可能エネルギー発電を増やす方針です。

2030年の目標を達成するために、中小企業ができることとしては、「再生可能エネルギーの積極的な導入」「省エネ化の推進」「エネルギーマネジメントシステム(EMS)の活用」などがあります。地球を守るためだけでなく、自社の環境経営を成功させるためにも、企業ができることを推進しましょう。

HELLO!GREENでは、これから脱炭素経営に取り組む中小企業の皆さまに向けて、有益な情報を発信しています。環境省認定制度「脱炭素アドバイザー アドバンスト」にも認定されている 「炭素会計アドバイザー」資格を持つ専門スタッフの知見を活かし、わかりやすく信頼できる記事づくりに努めています。