省エネ法とは?2023年施行の改正内容と企業に求められる対応策を徹底解説

省エネ法とは、エネルギー使用を合理化することで、燃料資源の有効な利用を確保し、エネルギーの安定供給の維持につなげていくことを目的とした法律です。1979年に制定されましたが、環境の変化などにより改正が重ねられ、直近の改正は2022年に行われました(2023年施行)。この記事では、省エネ法の概要や改正のポイント、開示や評価制度の活用法などを紹介します。企業としてできる省エネ対策も挙げているので、実践的なヒントも得られるはずです。

2050年カーボンニュートラルの実現には、企業も積極的に環境対策をしていかなければなりません。まずはこの記事で、省エネ法を理解しましょう。

HELLO!GREENでは脱炭素経営の進め方に悩む中小企業さまに向けたお役立ち資料をご用意しています。ぜひご活用ください。

→資料を無料ダウンロードする

- 省エネ法とは、エネルギー使用を合理化することで、燃料資源の有効な利用を確保し、エネルギーの安定供給の維持につなげていくことを目的とした法律です。

- 2022年の法改正(2023年施行)では、非化石エネルギーが報告対象に追加されました。

- 企業ができる省エネ対策としては、エネルギーの見える化や省エネ設備の導入などがあります。

省エネ法とは

省エネ法について、目的や内容、対象者などをみていきましょう。

省エネ法とはどのような法律?

省エネ法は、正式には「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律」といいます。1973年と1979年に起こったオイルショックが契機となり、1979年に「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」という名称で制定されました。その後、環境の変化などに合わせ、何度か改正されています。

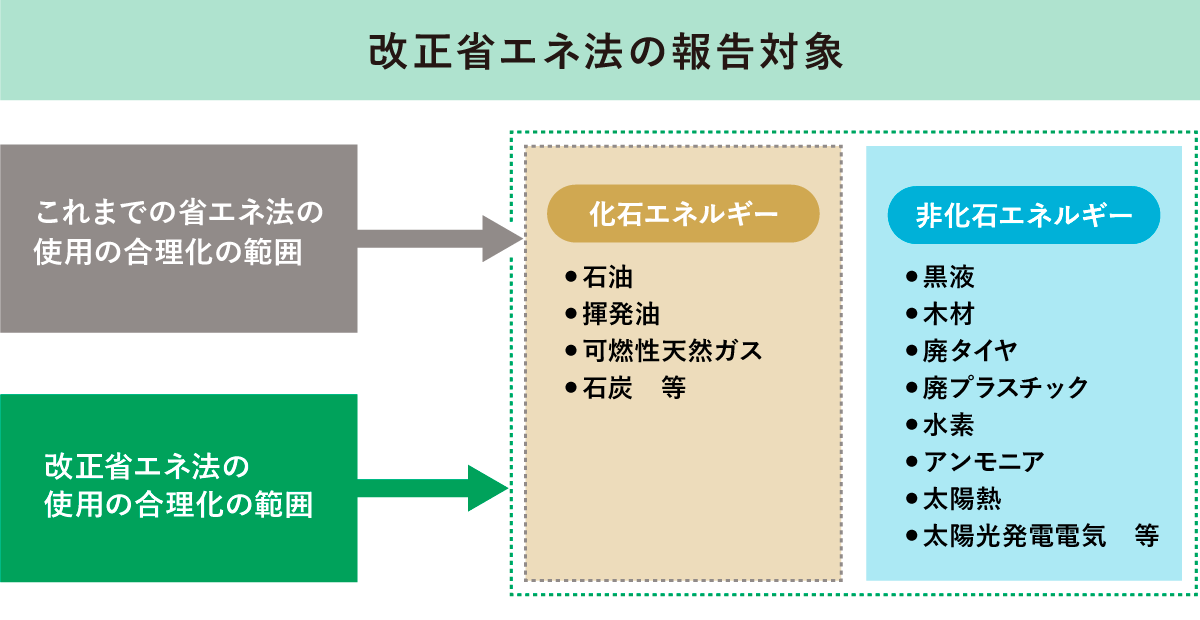

1979年の制定時、省エネ法の目的は、「燃料資源の有効な利用の確保のための化石エネルギーの使用の合理化」でした。しかし、時代とともに、太陽光由来の電気やバイオマス、水素といった非化石エネルギーも使われるように。それにより、非化石エネルギーが省エネ法上の「エネルギー」の定義に該当せず、使用の合理化の対象外になっているという問題が起こりました。

これらの問題を解決すべく、目的を「化石エネルギーのみならず、非化石エネルギーの使用も合理化することで、燃料資源の有効な利用を確保し、エネルギーの安定供給の維持につなげていくこと」に変更。2022年の改正により、法律の名称が現在のものに変更され、対象も拡大しました(詳細は後述)。

参考:経済産業省『今後の省エネ法について』

省エネ法が規制する分野と対象者

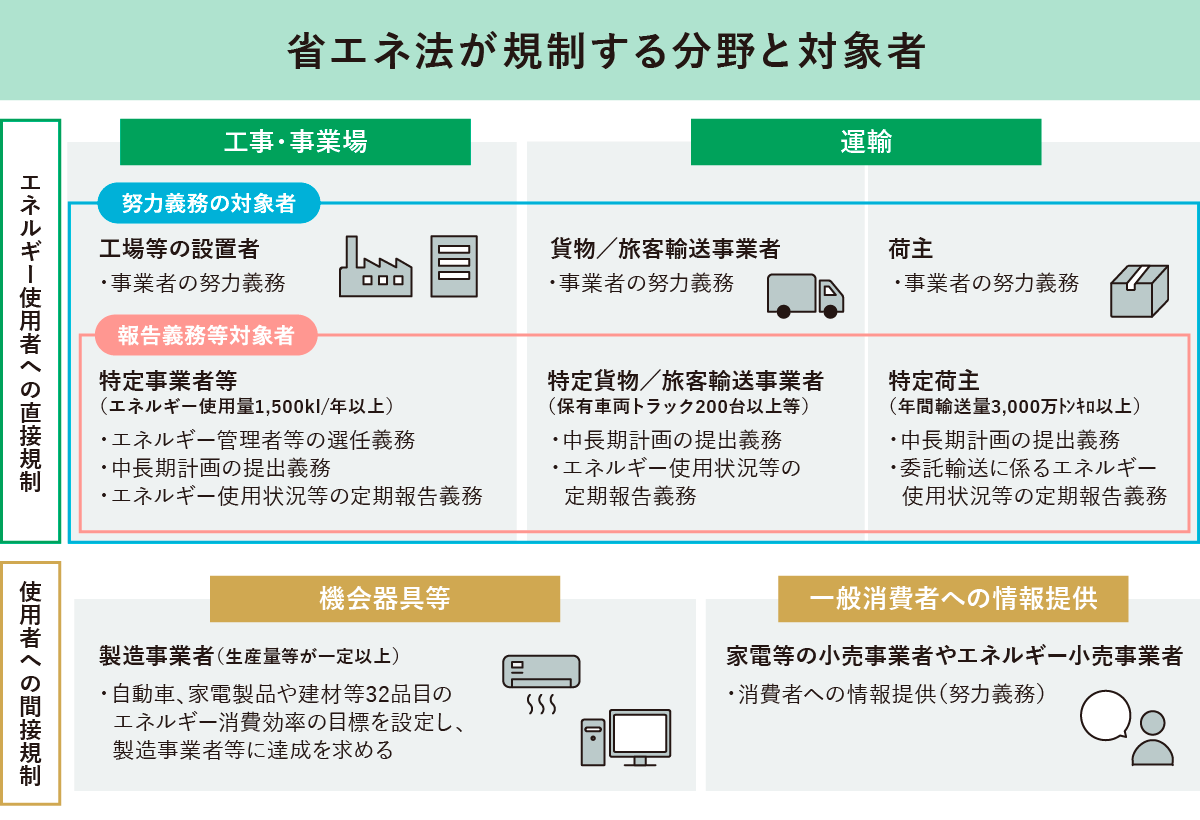

省エネ法では、エネルギー使用者に対する規制を定めています。規制には、直接規制と間接規制があります。

■規制の対象となるエネルギー使用者

- 直接規制:工場・事業場と運輸

- 間接規制:機械器具等(自動車、家電製品や建材等)の製造者と輸入事業者

直接規制については、「努力義務対象者」と「報告義務等対象者」があります(以下の図を参照)。

報告義務等対象者は、エネルギー使用状況などを年に1度、報告する義務があります。取り組みが不十分な場合には指導や助言を受け、合理化計画の作成指示などの指導を受けることがあるので、注意が必要です。一方、努力義務対象者は、省エネ法の対象者のうち報告義務等対象者以外となります。

なお、報告義務対象者である特定事業者としては、一例としてエネルギー使用量が年間で1,500kl以上の事業者が当てはまります。

【Q.年間のエネルギー使用量が原油換算で1,500klとは、どのくらい?】

A.約1,859世帯の年間エネルギー消費量に相当します。つまり、かなり多くのエネルギーを消費している事業者が対象なのです。

詳しい計算方法は、温対法(地球温暖化対策の推進に関する法律)の記事で紹介しています。

対象者の詳細などについては、資源エネルギー庁の『省エネ法の手引 工場・事業場編ー令和5年度改訂版ー』『省エネ法の手引 荷主編ー令和5年度改訂版ー』をご覧ください。

【2023年4月施行】改正省エネ法のポイント4つ

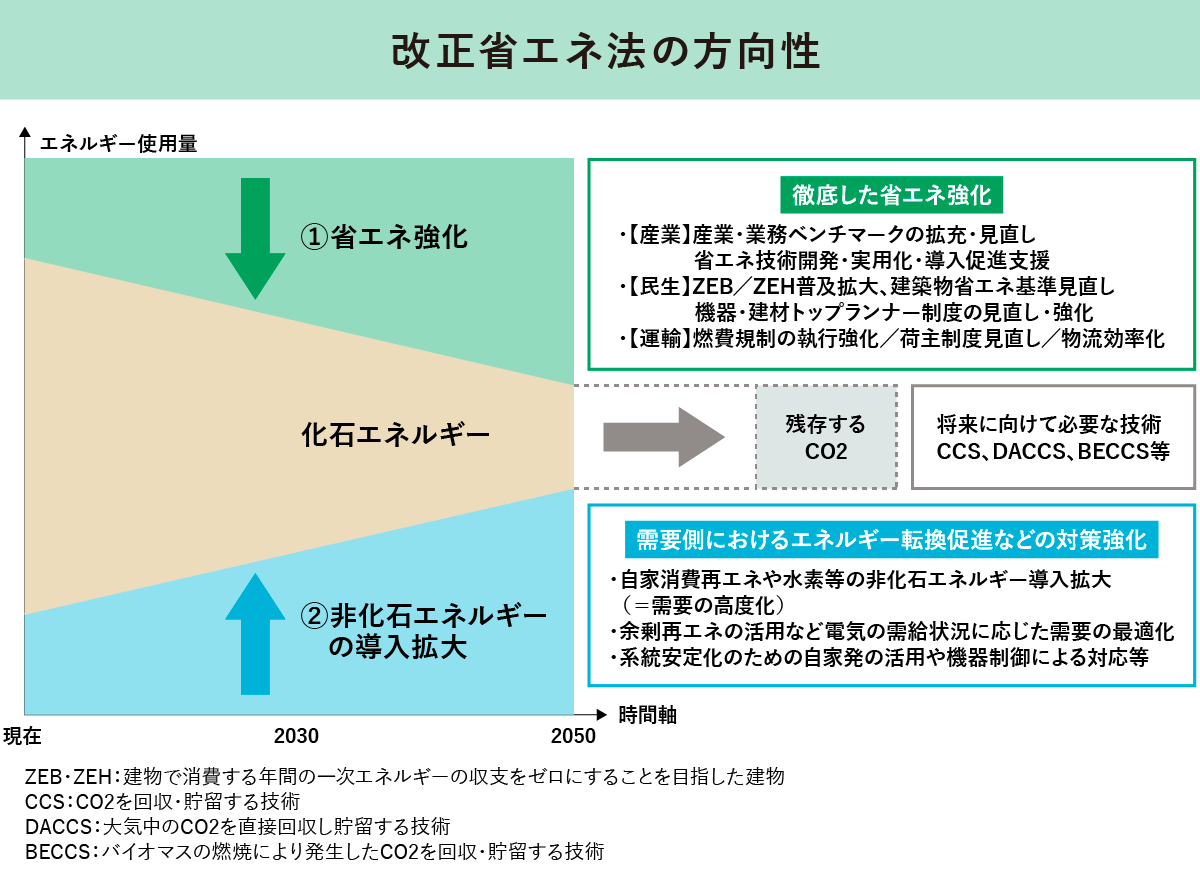

直近の改正は2022年に行われ、2023年4月に施行されました。今回の改正の背景には、2050年カーボンニュートラル目標や2030年の野心的な温室効果ガス削減目標の達成に向けて、徹底した省エネに努める必要があることが挙げられます。また、非化石エネルギーの導入拡大を進めることの重要性も考慮されています。

改正のポイントを4つに分けて詳しく説明します。

参考:資源エネルギー庁『省エネ法の概要 省エネ法の改正(令和4年度)改正省エネ法のポイント』『2023年4月施行の「改正省エネ法」、何が変わった?』

改正ポイント1.非化石エネルギーを報告対象に追加

先に述べたように、報告対象に太陽光由来の電気や木材、水素といった非化石エネルギーが追加されました。

これにより、全てのエネルギーについて、使用の合理化が求められます。

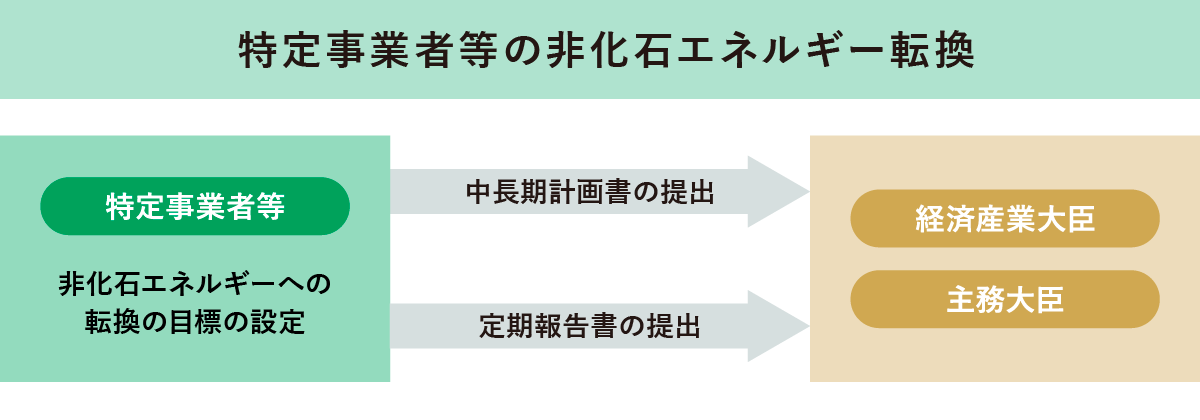

改正ポイント2.新たな対象である非化石エネルギーへの転換に向けた、計画作成及び定期報告の実施

報告義務等対象者は、非化石エネルギーへの転換が求められます。

そのうえで、非化石エネルギーへの転換の目標に関する「中長期計画書」と、使用状況などの「定期報告書」を作成し、年に1度、国に提出する必要があります。

具体的に、どのくらい非化石エネルギーに転換すべきかについては、セメント製造業・自動車製造業・鉄鋼業・化学工業(石油化学・ソーダ)・製紙業の5業種に対して、国が2030年度の定量目標の目安を設定しています。

一例として、「セメント製造業」と「自動車製造業」の定量目標の目安を表にまとめました。

■定量目標の目安(一例)

| 事業 | 指標 | 目安となる水準 |

|---|---|---|

| セメント製造業 | 2030年度における焼成工程における化石燃料及び非化石燃料の使用量に占める非化石燃料の使用量の割合 | 28%以上 |

| 自動車製造業 | 2030年度における外部調達する電気及び自家発電による電気の使用量に占める非化石エネルギーの割合 | 59%以上 |

他業種の定量目標の目安を知りたい方は、資源エネルギー庁の資料をご覧ください。

参考:資源エネルギー庁『目安設定5業種の非化石エネルギーへの転換に関する計画及び報告について』

2024年度報告から書式変更

「中期計画書」「定期報告書」については、2024年度提出分から様式が変更になっています。提出期限は毎年7月末日(休日の場合は、休日の翌日)です。

報告にあたっては、定期報告書、中長期計画書の作成・提出をまとめて行える電子報告システム「EEGS(イーグス)」の利用が推奨されています。

【EEGS利用のポイント】

・事前にID・パスワードを取得する。

・初回のみ「電子情報処理組織使用届(様式第43)」を所管の経済産業局に郵送で提出。

・各経済産業局にて受理後、「EEGS」用のアクセスキー及び「e-Gov」用のID・パスワード等が届く。※手続き完了までには1カ月程度かかる

詳細は、資源エネルギー庁『定期報告書及び中長期計画書等の電子申請について』をご覧ください。

参考:資源エネルギー庁『-2024 年度版-省エネルギー法 定期報告書・中長期計画書(特定事業者等)記入要領』

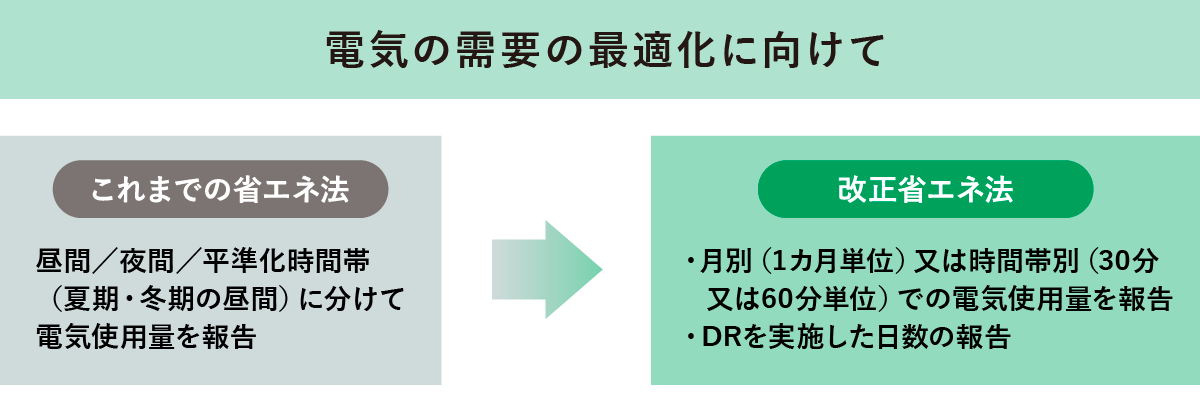

改正ポイント3.電気の需要のバランスを効果的に維持

特定事業者等対象者には、電気の需要の最適化、つまり電気の需要のバランスを効果的に維持することが求められます。

具体的には、再エネ(再生可能エネルギーの略。詳細は後述)出力制御時への電力の需要シフトが挙げられます。また、電力の需給ひっ迫時の電力の需要減少を促すため、特定事業者等は、電力の需給状況に応じて「上げDR」「下げDR」の実績報告を行わなければなりません。

- 上げDR:再エネ余剰時などに、電力需要を増加

- 下げDR:電力需給ひっ迫時に、電力需要を抑制

なお、DRとはディマンド・リスポンスの略称で、消費者が賢く電力使用量を制御することにより、電力需要パターンを変化させます。DRにより、電力の需要と供給のバランスがとれます。

改正ポイント4.ベンチマーク制度の再検討

ベンチマークとは、特定の業種・分野について、該当する事業者が中長期的に達成すべき省エネ基準(ベンチマーク)のこと。業種・分野別に目指すべきエネルギー消費効率の水準を達成し、事業者の省エネに対する取り組みを促すことを目的に、制度化されています。

2022年の改正で、石炭火力供給業、データセンター業、圧縮ガス・液化ガス製造業がベンチマーク制度の対象業種に追加され、対象業種は全部で17業種23分野になりました。また、ソーダ工業においては目指すべき水準が見直されました。

参考:資源エネルギー庁『省エネ法の概要 事業者クラス分け評価制度』

企業ができる省エネ対策

企業が省エネを推進することは、省エネ法を遵守することにつながります。企業ができる省エネ対策の具体策を紹介します。

エネルギーを見える化する

目に見えないエネルギーだからこそ、まずは見える化しましょう。見える化することで得られるデータを分析すれば、エネルギー使用量における本来のあるべき姿と現状のギャップがわかります。

■見える化の例

- 種類別エネルギー使用量や構成比

- 設備別エネルギー使用量

- 部門別エネルギー使用量

- 時間帯別エネルギー使用量の推移

- 最大使用電力の推移

- エネルギーと生産数量、売上などの関連づけ

見える化したあとのフローは以下の通りです。

■見える化したあとのフロー

- 現状を把握する

- 問題を抽出する

- 解決策を検討し、目標を設定する

- 具体的な施策を行う

- 改善過程と到達状況を見える化する

エネルギーを見える化することで、客観的な視点を持つことができ、省エネを効率的に進められます。また、コスト削減や品質・サービス内容の向上にもつながるでしょう。

省エネ設備を導入する

エネルギー削減に向けては、設備を省エネタイプに切り替えることも有効です。導入のコストはかかるものの、消費エネルギーは格段に抑えられるケースがほとんどです。そのため、中長期的な視野でみれば、コストを総合的に削減できるでしょう。

■省エネ設備導入例

- 工場やオフィスの照明をLED化する

- 空調設備機器を最適化する

- モーターやコンプレッサー、ボイラー、冷凍・冷蔵庫など事業で使う設備を高効率のものにする

- 社有車やトラックをガソリン車からEV車に切り替える

エネルギーの見える化で得たデータを元に、効率の悪い設備から切り替えていくとよいでしょう。

再生可能エネルギーを導入する

再生可能エネルギーとは、一度利用しても比較的短期間に再生が可能で、繰り返し利用できるエネルギーのこと。発電時に温室効果ガスを排出しないのが特徴です。

再生可能エネルギー自体が省エネというわけではありませんが、省エネとは密接な関係にあります。再生可能エネルギーは化石燃料と違って有限の資源を消費しないため、効率の良いエネルギー利用が促進されます。再生可能エネルギーを導入することで、間接的に省エネにつながると考えるとよいでしょう。

具体的な活用方法を紹介します。

参考:環境省『はじめての再エネ活用ガイド(企業向け)』

太陽光発電の導入

自社の敷地に太陽光発電設備を設置する方法です。工場やオフィスの屋根のほか、カーポートの屋根も設置場所として使えます。自社の敷地内に設置できない場合は、敷地外に太陽光発電設備を設置したり、一般送配電事業者の託送サービスを利用したりする方法があります。

再エネ電力の購入

自社で再生可能エネルギーの調達が難しい場合は、小売電気事業者の「再エネ電力メニュー」から再エネ電力を調達する契約を締結する方法をおすすめします。太陽光発電設備の設置といった大掛かりな工事をしなくても、簡易的に再エネ電力が調達できます。

再エネ電力証書の購入

再エネ電力証書とは、再生可能エネルギーで発電された電力の環境価値を証明する証書のこと。再エネ電力とは別に再エネ由来の環境価値だけを証書として購入することで、再エネ電力の価値を利用できます。

つまり、この証書を購入すれば、実際には再エネ電力そのものを購入しなくても、再エネの利用を支援したり、環境への配慮を示したりすることができるのです。

■購入できる証書の種類

- J-クレジット(再エネ電力)

- グリーン電力証書

- 非化石証書

詳しく知りたい方は、環境省の『はじめての再エネ活用ガイド(企業向け)』をご覧ください。

なお、実際にこうした取り組みを進めている企業の多くは、まず自社の現状を把握し、具体的な目標を設定することから始めています。また、省エネを徹底すれば温室効果ガス排出量も削減できるため、脱炭素経営(気候変動対策の視点を織り込んだ企業経営)の実現にも寄与するでしょう。

HELLO!GREENでは、 詳しい事例や取り組みのポイントなど、脱炭素経営の進め方がわかる資料をご用意しました。 貴社の戦略づくりにぜひお役立てください。

→無料ダウンロードしてみる

省エネ法を活用し、ステークホルダーにアピールする方法

エネルギーのムダをなくし、効率的に使うことを目指す省エネ法ですが、活用の仕方によってはステークホルダーに自社をアピールすることにもつながります。具体的な方法を紹介します。

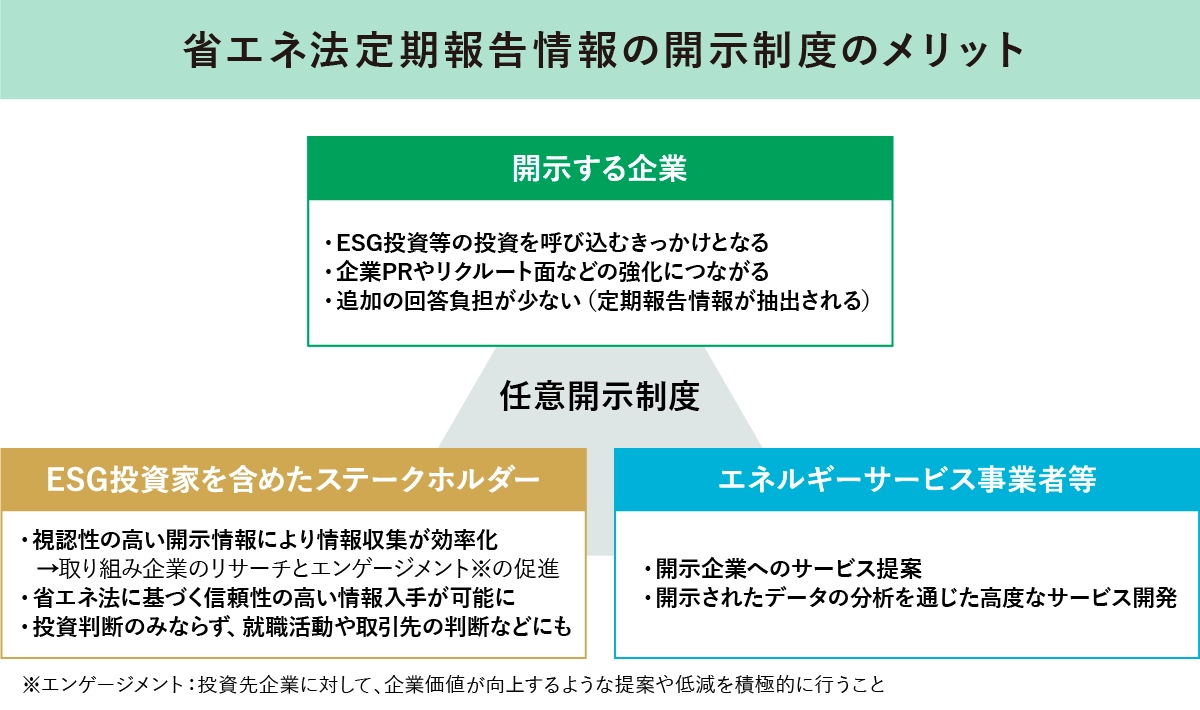

方法1.「省エネ法定期報告情報の開示制度」を利用する

省エネ法定期報告情報の開示制度とは、特定事業者等からの開示宣言に基づき、省エネ法に基づく定期報告書の情報を開示する制度のこと。利用を希望する企業の開示情報一覧や個社別シートが、資源エネルギー庁のホームページに掲載されます。

企業にとっては、「定期報告の情報から抽出されるので、負担感がなく参画できる」という利点があります。一方、閲覧する側は、法律に基づく信頼性の高い情報をわかりやすく入手できます。

個社別シートでは、企業の中長期的なビジョンや取り組みについて説明するホームページにリンク付けされます。開示制度を利用することで、より多くの人々へ自社をアピールができます。

参考:資源エネルギー庁『省エネ法の概要 省エネ法定期報告情報の開示制度』

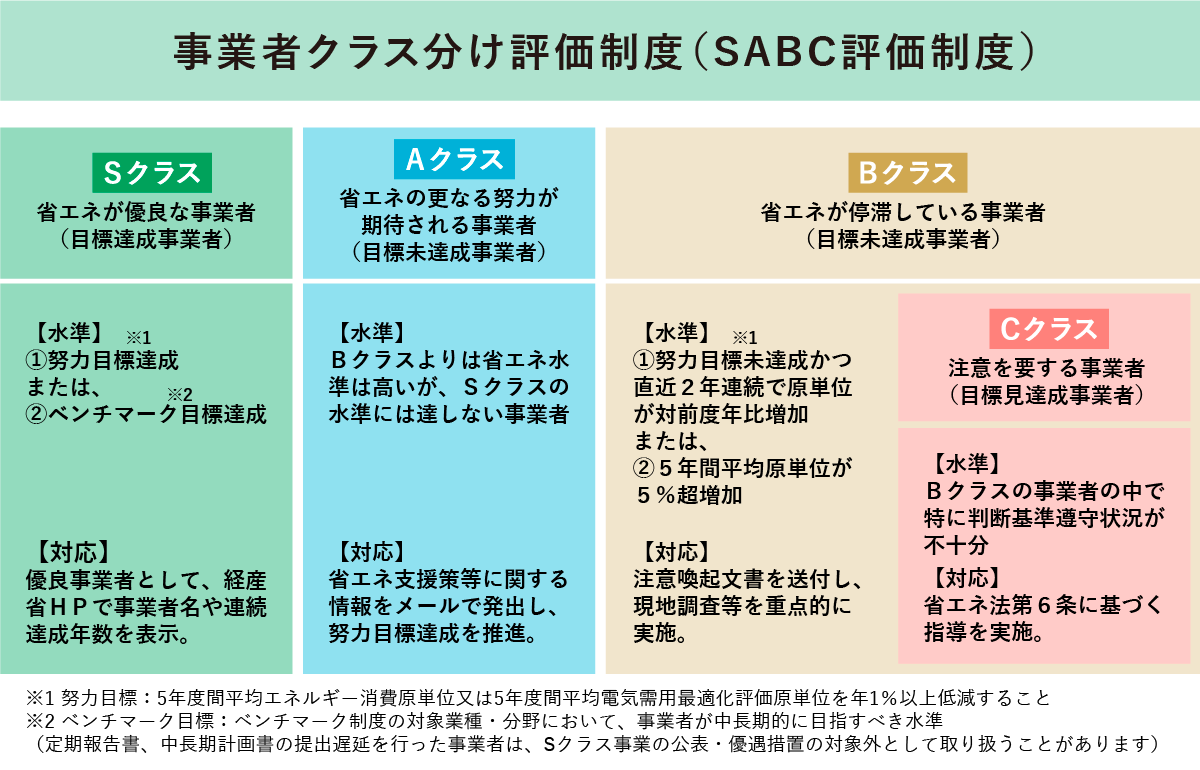

方法2.「事業者クラス分け評価制度」のSクラスを目指す

事業者クラス分け評価制度(SABC評価制度)とは、年度ごとに事業者をS(優良事業者)・A(更なる努力が期待される事業者)・B(停滞事業者)C(要注意事業者)へクラス分けし、各クラスに応じた対応を実施するもの。Sクラスの事業者は、優良事業者として資源エネルギー庁のホームページで公表されます。

2023年度提出分のクラス分けについては、Sクラス52.0%(0.1%減)、Aクラス33.9%(2.6%増)、Bクラス14.1%(2.5%減)という結果でした(カッコ内は前年度比)。

Sクラスの水準である「努力目標の達成」または「ベンチマーク目標達成」(詳細は上図版を参照)を目指し、省エネを推進することをおすすめします。

参考:資源エネルギー庁『省エネ法の概要 事業者クラス分け評価制度』

省エネ法と類似する法律の違い

省エネ法と混同しがちな法律について、違いをみていきましょう。

省エネ法と「建築物省エネ法」の違い

建築物省エネ法(2015年7月に制定)は、正式名称を「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」といい、建物の省エネ性能を高め、CO2排出量の削減やエネルギー効率向上を目的としています。2022年6月に、改正建築物省エネ法が公布されました。

建築物の省エネに関する規定は、もともとは省エネ法に含まれていましたが、2017年度より「建築物省エネ法」に移行しています。

2つの法律の大きな違いは、対象分野です。

| 省エネ法 | 建築物省エネ法 | |

|---|---|---|

| 対象 | 【直接対象】工場・事業場と運輸 【間接対象】機械器具等(自動車、家電製品や建材等)の製造者と輸入事業者 | 住宅やビル、商業施設などの建築物 |

参考:国土交通省『建築物省エネ法の概要』

省エネ法と「温対法」の違い

温対法(地球温暖化対策推進法、地球温暖化対策の推進に関する法律)とは、国、地方公共団体、事業者、国民が一体となって地球温暖化対策に取り組むための枠組みを定めた法律のこと。1997年に京都で開催された気候変動枠組条約第3回締約国会議(COP3)での京都議定書の採択を受け、1998年10月に制定されました。

省エネ法と温対法の主な違いを表にまとめました。

■温対法と省エネ法の主な違い

| 省エネ法 | 温対法 | |

|---|---|---|

| 目的 | エネルギーの効率的な使用 | 地球温暖化対策の推進 |

| 対象 | 【直接規制】 ・工場などの設置者 ・貨物/旅客運輸事業者 ・荷主 【間接規制】 ・製造事業者など ・家電などの小売事業者、エネルギー小売事業者 | 多量に温室効果ガスを排出する事業者(特定排出者) |

| 対象範囲 | 化石エネルギー、非化石エネルギー | 温室効果ガス |

参考:環境省『温室効果ガス排出量 算定・報告・公表制度 制度概要』

省エネ法を正しく理解し、企業として適切に対応しよう

省エネ法は、エネルギーの使用を合理化することで燃料資源の有効な利用を確保し、エネルギーの安定供給の維持につなげていくことを目的とした法律です。化石エネルギーのみならず、非化石エネルギーも、対象に含みます。

対象者としては、直接対象(工場・事業場と運輸)と、間接対象(製造業者など)があります。エネルギー使用量が多い直接対象者には、非化石エネルギーへの転換に向けた、計画作成及び定期報告の実施が求められます。

企業としては、まずは省エネ法をよく理解しましょう。そのうえで、自社が対象となる場合は、省エネ計画を立案し、適切に対応することが必要です。地球全体での温暖化抑制に向け、企業としてすべきことを確実に実行しましょう。

HELLO!GREENでは、これから脱炭素経営に取り組む中小企業の皆さまに向けて、有益な情報を発信しています。環境省認定制度「脱炭素アドバイザー アドバンスト」にも認定されている 「炭素会計アドバイザー」資格を持つ専門スタッフの知見を活かし、わかりやすく信頼できる記事づくりに努めています。