グリーンエネルギーとは?種類やメリット・デメリット、企業の活用方法

エネルギーを作る段階からCO2の排出がない(または著しく少ない)エネルギーである、グリーンエネルギー。企業として環境問題やエネルギー問題に取り組む中で、環境に優しいグリーンエネルギーの存在を知った方もいるかもしれません。グリーンエネルギーにはどのような種類があり、企業としてどう活用していけばよいのでしょうか。

この記事では、今回は、グリーンエネルギーの意味や種類、メリット・デメリット、企業における活用方法などを紹介します。これを読めば、グリーンエネルギーへの理解が深まるとともに、企業として何をすべきかが明確になるでしょう。

HELLO!GREENでは脱炭素経営の進め方に悩む中小企業さまに向けたお役立ち資料をご用意しています。ぜひご活用ください。

→資料を無料ダウンロードする

- グリーンエネルギーは、エネルギーを作る段階からCO2を排出しない(またはCO2排出が著しく少ない)エネルギーです。

- 「グリーンエネルギーCO2削減相当量認証制度」では、「風力発電」「太陽光発電」「バイオマス発電」「水力発電」「地熱発電」「化石燃料・バイオマス混焼発電」の6つが対象となっています。

- 企業における活用方法としては、「グリーンエネルギー発電設備の設置」や「グリーンエネルギー発電事業者からの電力購入」などがあります。

グリーンエネルギーとは?

グリーンエネルギーとは、エネルギーを作る段階からCO2の排出がない(または著しく少ない)エネルギーのこと。具体的には、「グリーンエネルギーCO2削減相当量認証制度」の対象となっている、環境に優しいエネルギーのことを指します。

「グリーンエネルギーCO2削減相当量認証制度」の運営規則では、グリーンエネルギーの発電方法について、以下の3つの条件を全て満たす必要がある旨が言及されています。

| ・石油・石炭・天然ガス等の化石燃料による発電でないこと。 ・原子力による発電でないこと。 ・発電過程における温室効果ガス及び硫黄酸化物・窒素酸化物等有害ガスの排出がゼロか、または著しく少ないこと。 |

詳細については後ほど紹介しますが、上記の条件に該当するのは、「風力発電」「太陽光発電」「バイオマス発電」「水力発電」「地熱発電」「化石燃料・バイオマス混焼発電」の6つです。

なお、グリーンエネルギーの関連企業としては、「電力会社」や「石油関連企業・ガス会社」「再生可能エネルギー開発企業」「総合商社」「総合建設業者(ゼネコン)」などが挙げられます。

クリーンエネルギーや再生可能エネルギーとの違い

グリーンエネルギーは、「クリーンエネルギー」や「再生可能エネルギー」とどう違うのでしょうか。違いについて、簡単に紹介します。

クリーンエネルギーとの違い

クリーンエネルギーとは、環境負荷が少ないエネルギーのこと。

グリーンエネルギーとクリーンエネルギーの違いは、「エネルギー生成時の温室効果ガス排出ゼロ(または著しく少ない排出)が必須かどうか」です。先述の通り、グリーンエネルギーでは、「エネルギー生成時の温室効果ガス排出ゼロ(または著しく少ない排出)」であることが求められます。一方、クリーンエネルギーでは、そこまでは求められていません。エネルギーを生成する段階ではCO2排出があったとしても、エネルギー使用の際にCO2排出を伴わなければ、クリーンエネルギーに該当します。

再生可能エネルギーとの違い

再生可能エネルギーとは、一度利用しても比較的短期間に再生が可能で、繰り返し利用できるエネルギーのことです。「発電時に温室効果ガスを排出しないため、環境に優しく、地球温暖化対策になる」「国内で生産可能なため、エネルギー自給率向上につながる」といった特性があります。

グリーンエネルギーと再生可能エネルギーは、ほぼ同義です。ただし、再生可能エネルギーには「グリーンエネルギーCO2削減相当量認証制度」には含まれない「太陽熱利用」や「雪氷熱利用」などの種類もあります。「再生可能エネルギーの方が、対象となるエネルギーが多い」と覚えておくとよいでしょう。

グリーンエネルギーの種類

グリーンエネルギーの概要について紹介しましたが、種類やその特徴について知りたい方もいるでしょう。ここでは、「グリーンエネルギーCO2削減相当量認証制度」の対象である、「風力発電」「太陽光発電」「バイオマス発電」「水力発電」「地熱発電」「化石燃料・バイオマス混焼発電」について、紹介します。

風力発電

風力発電は、風のエネルギーを電気エネルギーに変える発電方法です。

発電時に風を利用するため、「燃料費がかからない」「資源が枯渇しない」といった特徴があります。風力発電で用いる風車は、陸上だけでなく洋上にも設置可能。そのため、島国である日本では、洋上風力発電を活用できるポテンシャルが高いと考えられます。

太陽光発電

太陽光発電は、シリコン半導体などに光が当たると電気が発生する現象を利用し、太陽の光エネルギーを太陽電池により直接電気に変換する発電方法です。

太陽光をエネルギー源とするため、「燃料費がかからない」「資源が枯渇しない」「設置可能な地域があまり限定されず、導入しやすい」といった特徴があります。太陽光発電で用いられる太陽光発電パネルや関連装置は故障が少ないといわれており、メンテナンスに要するコスト・手間を低く抑えることができます。

バイオマス発電

バイオマス発電とは、動植物などから生まれた生物資源の総称である「バイオマス」を直接燃やしたり、ガス化したりして発電する方法です。

バイオマス発電では、捨てられるはずだった廃棄物を燃料として用いるため、廃棄物の再利用や減少につながり、循環型社会の構築や地球環境の改善に大きく寄与します。また、国内の農産漁村にある家畜排泄物や稲ワラ、林地残材などのバイオマス資源を利活用することにより、農産漁村の自然循環が増進され、持続的発展も可能となります。

水力発電

水力発電は、高い所に貯めた水を低い所に落とすことによる位置エネルギーを利用して水車を廻し、水車につながっている発電機を回転させることで発電する方法です。

発電時に水を利用するため、「燃料費がかからない」「雨が多く起伏に富んだ日本の地形に適している」といった特徴があります。また、エネルギー変換効率がとても高い発電方法としても、知られています。

地熱発電

地熱発電は、地中深くから取り出した蒸気でタービンを直接回して発電する方法です。

発電時に地熱を用いるため、「天候や季節などによって、発電量が変化しない」「温泉大国日本では、地熱発電を活用できるポテンシャルが高い」といった特徴があります。発電に使った高温の蒸気・熱水は、農業用ハウスや魚の養殖、地域の暖房などに再利用可能です。

化石燃料・バイオマス混焼発電

化石燃料・バイオマス混焼発電とは、石炭などの化石燃料とバイオマスを一緒に燃焼することで発電する方法です。

化石燃料・バイオマス混焼発電をすることで、化石燃料による火力発電よりも、温室効果ガス排出量を削減できます。また、「通常の火力発電に比べ、燃料を国内で調達できる割合が高い(エネルギー自給率の向上につながる)」「電力の安定供給に寄与する」といったメリットもあります。

グリーンエネルギーを活用するメリット

グリーンエネルギーの活用により、どのようなメリットが期待できるのでしょうか。ここでは、「社会全体にとってのメリット」と「企業にとってのメリット」に分けて、紹介します。

社会全体にとってのメリット

社会全体にとってのメリットとしては、以下のようなことが挙げられます。

| 社会全体にとってのメリット | 概要 |

|---|---|

| 地球温暖化の抑制 | 地球温暖化の主たる要因はCO2をはじめとする温室効果ガスの大量排出といわれているが、グリーンエネルギーは使用時に温室効果ガスが排出されないため、地球温暖化を抑制できる |

| エネルギー自給率の向上 | グリーンエネルギー発電では、風力や太陽光などをエネルギー源とするため、火力発電のように化石燃料を海外から調達する必要がなく、グリーンエネルギー発電の普及がエネルギー自給率の向上に直結する |

| 災害時における電力の自給自足 | 地震や台風などの自然災害により火力発電所が稼働停止となった場合でも、日頃から企業や家庭などでグリーンエネルギー発電をしていれば、災害時に最低限必要となる電力量の一部を自給自足できる |

企業にとってのメリット

企業にとってのメリットとしては、以下のようなことがあります。

| 企業にとってのメリット | 概要 |

|---|---|

| 中長期的なエネルギーコスト削減 | グリーンエネルギー発電設備の設置にはある程度費用がかかるものの、発電会社からの購入する電力量を減らせるため、中長期に見るとエネルギーコストを削減できる |

| BCP(事業継続計画)対策 | 災害時に事業を継続する上で最低限必要となる電力量の一部を自給自足できるため、BCPとして有効である |

| ESG投資の獲得 | グリーンエネルギー活用は環境問題対策であるため、企業の環境・社会・ガバナンスへの取り組みをもとに投資先が選定される「ESG投資」を受けやすくなる |

| 人材の獲得・定着への好影響 | 環境問題に関心が高い人にとって、「グリーンエネルギーの活用企業=環境問題対策に積極的な企業」であるため、求人への応募数が増えたり、社員が仕事にやりがいを感じて定着率が向上したりすることが期待できる |

| イノベーションの創出 | グリーンエネルギーの活用といった形で環境問題への対策を強化する中で、新しい商品・サービスのヒントが得られ、イノベーションの創出につながる可能性がある |

グリーンエネルギーは、社会全体にとっても、企業にとっても、とてもメリットが大きいものであるといえますね。

グリーンエネルギーのデメリット・課題

環境負荷が少なく、社会全体や企業にとってメリットのあるグリーンエネルギーですが、以下のようなデメリット・課題もあります。

■グリーンエネルギーのデメリット・課題

- 天候や気象条件の影響を受けやすく、発電量が安定しない

- 火力発電に比べ、発電コストが高い傾向にある

- エネルギー変換効率が低い傾向があるため、大量発電したい場合には大規模な発電施設が必要 など

こうしたデメリット・課題は、メリットと比べると小さなものといえるでしょう。企業としては、「グリーンエネルギーにはデメリットや課題もあるが、地球環境や自社のために活用を推進すべき」と認識することが大切です。

グリーンエネルギーとの関連が深い制度

グリーンエネルギーとの関連が深いのが、「グリーンエネルギー認証」と「グリーンエネルギーCO2削減相当量認証制度」です。グリーンエネルギーへの関心が高い企業は、こうした制度を活用できるかどうか確認・検討してみるとよいでしょう。

グリーンエネルギー認証

グリーンエネルギー認証とは、環境への負荷が少ないエネルギーに関する認証制度のこと。「グリーンエネルギーの普及拡大による地球環境の保全」や「国民経済の健全な発展と国民生活の安定への寄与」を目的としています。

認証を行っているのは、「一般社団法人 日本品質保証機構(JQA)」です。なお、JQAは、「グリーン・エネルギー・マーク(製品の製造などに必要な電力をグリーン電力でまかなったことを示すために、製品に付けるマーク)」の使用許諾も行っています。

グリーンエネルギー認証には、「グリーン電力証書制度」と「グリーン熱証書制度」があります。

| 制度 | 概要 |

|---|---|

| グリーン電力証書制度 | グリーン電力(本文におけるグリーンエネルギーと同義)の価値を証書として示す制度 |

| グリーン熱証書制度 | グリーン熱(太陽熱、雪氷エネルギー、バイオマス熱)の価値を証書として示す制度 |

グリーンエネルギーCO2削減相当量認証制度

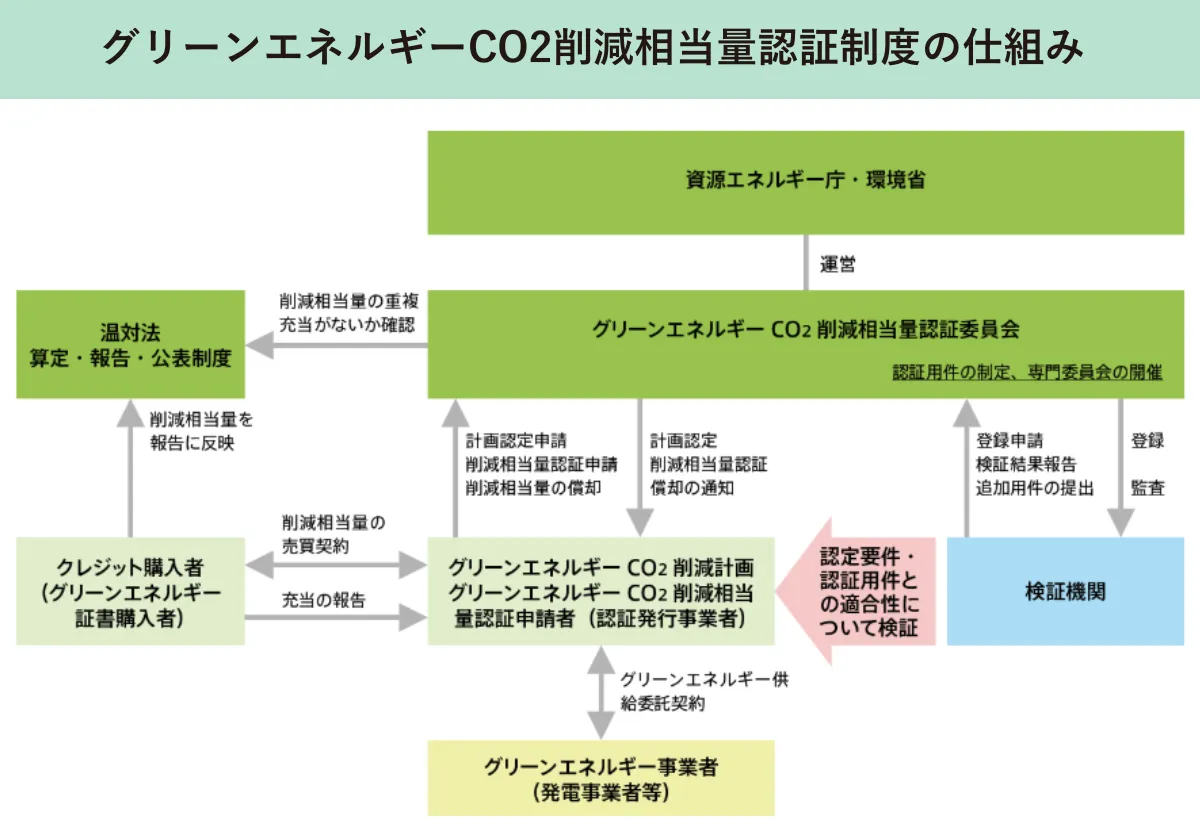

グリーンエネルギーCO2削減相当量認証制度とは、現在民間で取引されている先述の「グリーン電力証書」と「グリーン熱証書」について、証書のCO2排出削減価値を国が認証する制度のこと。資源エネルギー庁および環境省が運営しています。

認証されたCO2排出削減価値(グリーンエネルギーCO2削減相当量)は、地球温暖化対策推進法(温対法)に基づく「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度」での国内認証排出削減量などに活用できます。

同制度の仕組みは、以下の通りです。

制度の詳細については、資源エネルギー庁の『グリーンエネルギーCO2削減相当量認証制度』および『グリーンエネルギーCO2削減相当量認証制度 ご利用ガイド』をご確認ください。

グリーンエネルギーの普及に向けた、日本政府の動向

上で紹介した2つの制度以外にも、グリーンエネルギーの普及に向けて、日本政府はさまざまな取り組みを行っています。グリーンエネルギーの普及に向けた政府の動向を、表にまとめました。

| 政府の動向 | 概要 |

|---|---|

| FIT制度・FIP制度の導入 | ・どちらも、企業などが再生可能エネルギー発電で得た電力(再エネ電力)を売電するための制度 ・FIT制度:一定期間内であれば、再エネ電力をいつ売っても、同じ価格で買い取ってもらえる制度 ・FIP制度:再エネ電力を売る際の価格に市場状況も反映させつつ、手当としてプレミアム(補助額)を上乗せした制度 |

| クリーンエネルギー自動車導入促進補助金の支給 | ・クリーンエネルギー自動車(CEV)という環境に優しい自動車の購入負担を軽減するため、購入費用の一部を補助するもの ・補助金額は、車種やグレードなどによって異なる |

| クリーンエネルギー戦略の策定検討 | ・脱炭素を見据え、将来にわたって安定的で安価なエネルギー供給を確保するためのエネルギー戦略 ・「2050年カーボンニュートラル」や「2030年度温室効果ガス46%削減」の実現に向け、「点」ではなく「線」で実現可能な道筋を描くことを目的に、策定を検討中 |

| 排出量取引制度の本格稼働(予定) | ・企業ごとに排出量の上限が定められており、上限を超過する企業と下回る企業との間でCO2の排出量を取引する制度で、2026年度から全国を対象に本格稼働を予定 ・金銭的な負担軽減のため、グリーンエネルギーを活用する企業が日本中で増えることが期待できる |

詳細については、以下の記事をご確認ください。

中小企業におけるグリーンエネルギーの活用方法

グリーンエネルギーは、大企業のみならず、中小企業も活用できます。具体的には、以下のような活用方法があります。

■中小企業におけるグリーンエネルギーの活用方法

- グリーンエネルギー発電設備の設置

- グリーンエネルギー発電事業者からの電力購入

- 社用車の電気自動車(EV)などへの切り替え

それぞれについて、見ていきましょう。

グリーンエネルギー発電設備の設置

まず検討したいのが、グリーンエネルギー発電設備の設置です。設置費用や設置場所などの面から、企業にとって一番取り入れやすいのは太陽光発電設備であるといわれています。オフィスや工場の屋上、会社の敷地内、カーポートの屋根などに、太陽光発電パネルを設置するとよいでしょう。

グリーンエネルギー発電事業者からの電力購入

企業によっては、立地面などの理由で発電設備の設置が難しいこともあります。そうした場合におすすめしたいのが、グリーンエネルギー発電をしている電力会社からの電力購入です。具体的には、グリーンエネルギー発電事業者と契約を結び、購入した電力を自社のオフィスや工場などで利用する形になります。

社用車の電気自動車(EV)などへの切り替え

普段から社用車としてガソリン車を使っている企業では、電気自動車(EV)など環境に優しい車への切り替えも検討しましょう。電気自動車(EV)の他、「プラグインハイブリッド自動車(PHEV)」や「燃料自動車(FCV)」なども、環境負荷が少ないです。環境への配慮のため、社用車を自社で所有している場合にも、リース契約を結んでいる場合にも、こうした車への切り替えをおすすめします。

なお、こうした取り組みを行うことは脱炭素経営(気候変動対策の視点を織り込んだ企業経営)の推進にもつながります。

HELLO!GREENでは、 中小企業さまが脱炭素経営を無理なく始めるための資料をご用意しました。グリーンエネルギーの活用を進める際にも役立つ内容ですので、ぜひご一読ください。

→無料ダウンロードしてみる

グリーンエネルギーを積極的に活用しよう

今回の記事では、エネルギーを作る段階からCO2を排出しない(またはCO2排出が著しく少ない)「グリーンエネルギー」について、紹介しました。「グリーンエネルギーCO2削減相当量認証制度」で対象となっているのは、「風力発電」「太陽光発電」「バイオマス発電」「水力発電」「地熱発電」「化石燃料・バイオマス混焼発電」の6つです。

グリーンエネルギーの活用により、社会全体にとっても、企業にとっても、さまざまなメリットが期待できます。中小企業における活用方法としては、「グリーンエネルギー発電設備の設置」「グリーンエネルギー発電事業者からの電力購入」「社用車の電気自動車(EV)などへの切り替え」があります。あわせて、「グリーンエネルギー認証」や「グリーンエネルギーCO2削減相当量認証制度」を活用できるかも確認・検討するとよいでしょう。

HELLO!GREENでは、これから脱炭素経営に取り組む中小企業の皆さまに向けて、有益な情報を発信しています。環境省認定制度「脱炭素アドバイザー アドバンスト」にも認定されている 「炭素会計アドバイザー」資格を持つ専門スタッフの知見を活かし、わかりやすく信頼できる記事づくりに努めています。