【わかりやすく】排出権取引(排出量取引)とは?メリットや日本での導入予定

CO2排出枠を企業間で取引する、排出権取引(排出量取引)。温室効果ガス排出量削減に取り組む中で、排出権取引という用語があることを知った企業もあるかもしれません。排出権取引はどのように行われ、日本ではいつから本格稼働される予定なのでしょうか。

この記事では、排出権取引の概要や導入のメリット、日本における本格稼働予定などについて、わかりやすく解説します。これを読めば、排出権取引についての理解が深まるとともに、本格稼働に向けた日本政府の方針も把握できるでしょう。

HELLO!GREENでは脱炭素経営の進め方に悩む中小企業さまに向けたお役立ち資料をご用意しています。ぜひご活用ください。

→資料を無料ダウンロードする

- 排出権取引(排出量取引)とは、CO2排出枠を企業間で取引することです。排出量上限を超過する企業と下回る企業との間で、CO2排出量が取引されます。

- 排出権取引の導入により、企業は「CO2排出削減計画立案の容易化」や「コスト面での最適化」といったメリットを享受できるでしょう。

- 2024年現在、日本で排出権取引を導入しているのは、東京都・埼玉県とGXリーグのみです。政府は、2026年度からの本格稼働(日本全体を対象とした制度の導入)に向け、検討を進めています。

排出権取引(排出量取引)とは?

排出権取引(排出量取引)は、温室効果ガス(主にCO2)の排出量削減を目的として、国などが排出枠(排出できる量)を設定し、その枠を売買する制度です。カーボンニュートラル実現に向けた施策の1つです。英語では「ETS(Emissions Trading Scheme)」と表記されます。

日本では現在、2026年度からの本格稼働に向けて検討が進められている段階ですが、地域レベルでは先行的な取り組みが行われているところもあります。

詳しくは後述しますが、排出権取引には以下のようなルールがあります。

排出権取引の基本的なルール

・排出枠内でのCO2排出の努力

制度の対象となる各企業はCO2排出量を自社に分配された排出枠内に収めるよう努める必要があります。

・排出超過時の対応

万一、排出枠を超過してしまう場合は、企業は以下のいずれかの方法を選択できます。

a.「排出枠の取引(排出枠に余裕のある企業からの購入)」

b.「自助努力によるCO2排出削減」

・排出量と排出枠の整合性

最終的に、取引で得た分も含めた排出枠の合計が、実際のCO₂排出量以上である必要があります。これにより、全体としての排出削減が確実に達成されます。

排出権取引の2つの方式

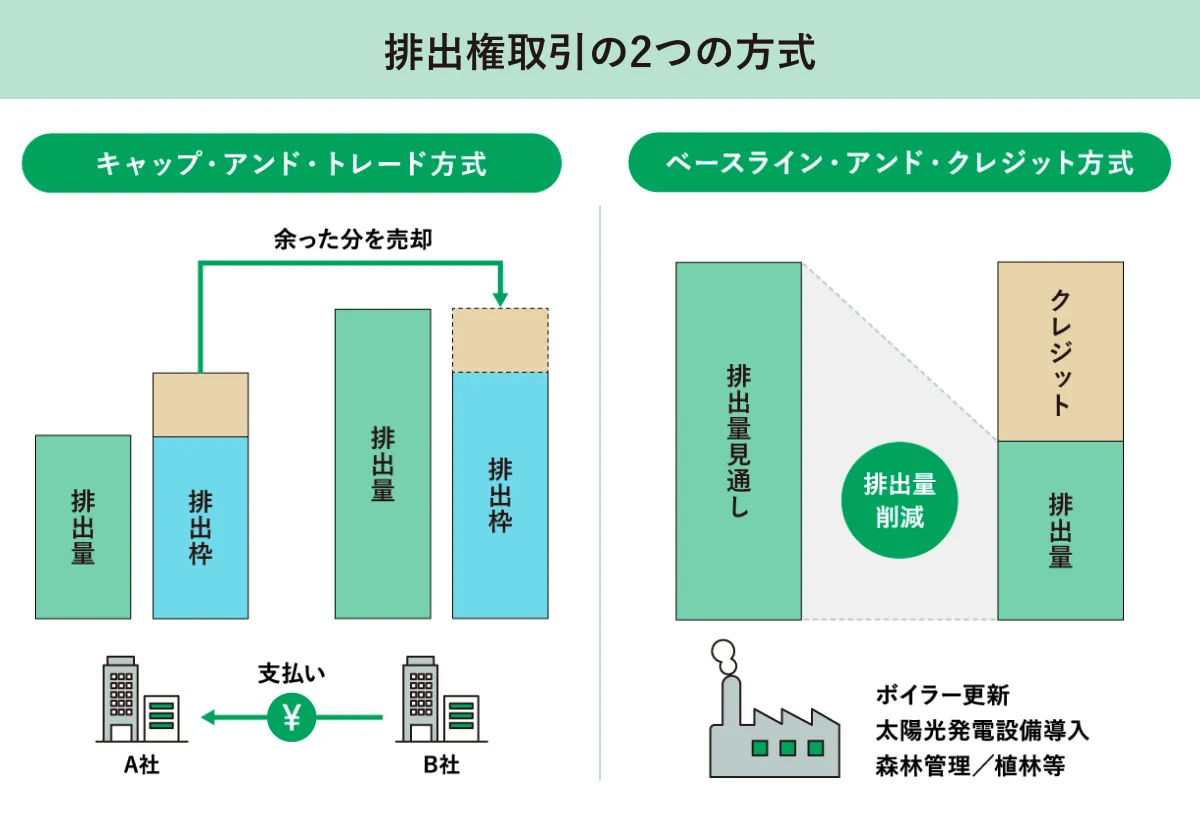

排出権取引には、「キャップ・アンド・トレード方式」と「ベースライン・アンド・クレジット方式」という2つの方式があります。

■キャップ・アンド・トレード方式の特徴

この方式では、政府や自治体が全体の温室効果ガス排出量の上限(=キャップ)を設定。その範囲内で各企業には排出枠が割り当てられます。企業は割り当てられた排出枠内で排出を行います。その際、余剰の排出枠を他の企業に売却したり、排出削減量が足りない場合は購入したりすることができます。

■ベースライン・アンド・クレジット方式の特徴

この方式では、各企業が基準となる排出量(ベースライン)を設定し、そのベースラインよりも排出量を削減した場合、その削減分をクレジットとして認定します。このクレジットは市場で売買可能で、他の企業が自社の排出量を相殺するために購入できます。

2つの方式のうち、日本政府が導入を検討しているのはキャップ・アンド・トレード方式です。そのため、この記事では、基本的にこちらの方式について紹介していきます。

排出権取引が注目されている背景

排出権取引が注目されている背景には、地球温暖化問題があります。

今後、地球温暖化が進むと、私たちの日々の暮らしや企業活動にも悪影響が及ぶ可能性が高いでしょう。排出権取引のような仕組みが制度化・義務化されていないと、以下のような状況が発生するリスクが考えられます。

温室効果ガスを削減するための仕組みがないと…

・温室効果ガス排出削減はあくまで自主努力だから、対応できる企業だけ取り組めば(自社が取り組まなくても)問題ないだろう

・削減努力をどんなにしたところであまり効果はないだろうから、やる意味がない

・自主的に排出削減プロジェクトを進めようとは思うが、コスト面や人材確保などで無理だと感じたら、その時点で終わりにしよう

といった企業が出てくる可能性がある

こうした企業が増えてしまうと、当然ながら、社会全体における温室効果ガス排出削減は思うように進みません。このようなリスクを軽減するために排出権取引の導入が検討されているのです。

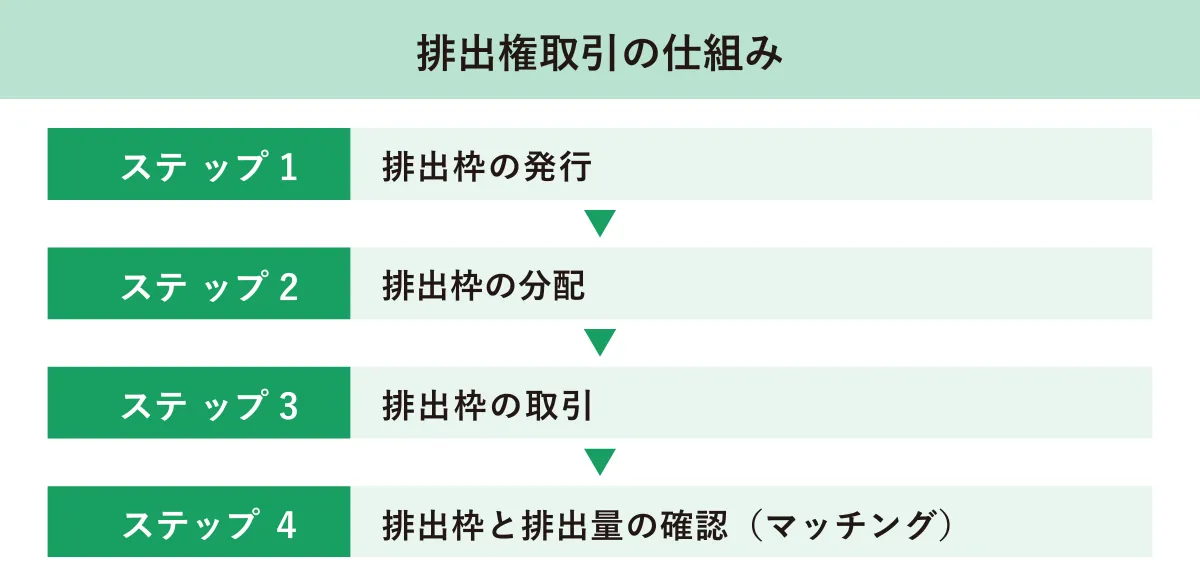

【4ステップ】排出権取引の仕組み

実際、排出権取引はどのように行われるのか、4つのステップに分けてみていきましょう。

ステップ1.排出枠の発行

まずは政府や自治体がCO2排出削減目標を定めます。それに基づき、国や地域全体の排出枠が発行される仕組みです。

例:以下のようにCO2排出削減目標を定めた場合

2024年度のCO2排出削減目標を、「2019年度を基準として、10%削減する」と設定

↓

2019年度のCO2排出量の「90%(100%-10%)」を、全体の排出枠として発行

ステップ2.排出枠の分配

次に、企業などに「排出枠」が分配されます。分配方法として代表的なものに次の3つがあります。

- グランドファザリング方式

- ベンチマーク方式

- オークション方式

| 排出枠の分配方法 | 概要 | 割当の有償/無償 |

|---|---|---|

| グランドファザリング方式 | 過去の排出実績を基準に、各事業者に対して排出枠を分配する方式 | 無償 |

| ベンチマーク方式 | 企業・事業所の生産物や技術に着目して「理想的な水準の排出量(ベンチマーク)」を決め、それに基づき、各企業に対し排出枠を分配する方式 | 無償 |

| オークション方式 | 入札(オークション)を通じて、事業者が必要な分だけの排出枠を落札・獲得する方式 | 有償 |

グランドファザリング方式の場合、過去の排出実績に基づいて排出枠が設定されているため、ベンチマークの設定が不要です。しかし、排出枠の分配に際し、「各企業がどれほど排出削減努力をしてきたか」は考慮されないため、企業間の公平性という点で課題があります。

ベンチマーク方式は、過去の排出削減努力が反映されやすく、グランドファザリング方式よりも公平性が高い分配方法とされています。しかし、「対象の全業種で、ベンチマークを適切に設定するのは容易ではない」という点が課題です。

オークション方式は必要な分だけ、排出枠を有償で購入します。企業は政府や自治体に一方的に分配されることなく、自社の排出枠を自ら調整できます。しかし、資金的に余裕のある企業は排出枠を追加で購入できるため、他の2つの方式よりも、社会全体におけるCO2排出量削減効果が低くなるリスクがあります。

一概に、どれがベストな方法とはいえないことがわかります。企業としては、「いずれかの方式で排出枠が分配される」と理解しておくことが大切です。

分配方法について詳しく知りたい方は、環境省の『排出枠の設定方法』をご確認ください。

ステップ3.排出枠の取引

排出枠が分配されたら、企業は自社のCO2排出量を「割り当てられた枠内」に収めるように努めなければなりません。

CO2排出量が排出枠内に収まるケースもあれば、さまざまな事情から排出枠を超過してしまうケースもあるでしょう。排出枠を超える場合は、「排出枠の取引(排出枠に余裕がある企業からの購入)」または「自助努力によるCO2削減」のいずれかを選択します。どちらを選択するかは、企業の裁量に委ねられています。

逆に、排出枠に余裕がある企業は、その余剰分を売却して利益を得ることができます。この取引により、全体として効率的な排出削減が促進されます。

ステップ4.排出枠と排出量の確認(マッチング)

一定期間の終了後(年度末など)には、「実際のCO2排出量が、排出枠内(取引によって得た排出枠も含む)に収まっているか」を確認(マッチング)します。つまり、「排出権取引についての基本的なルールを守れているか」の確認作業ですね。

CO2排出量が排出枠内であれば、ルールを守れていますので、問題はありません。一方、排出枠に収まっていない場合にはルール違反ですので、国や自治体の定める規則に基づき、企業に罰則が課される可能性があります。

排出権取引のメリット

排出権取引が導入されることにより、企業が期待できるメリットとして次のようなものがあります。

■排出権取引のメリット

- CO₂排出削減計画の策定が容易になる

- コスト効率の高い排出枠取引の選択が可能

- 企業および従業員の環境意識の向上

それぞれについて、見ていきましょう。

メリット1.CO₂排出削減計画の策定が容易になる

先ほど紹介した通り、排出権取引では政府や自治体から、各企業に排出枠が分配されます。企業にとって、排出枠は「A社は、排出量をこれ未満にしなければならない」という国から企業に課せされたノルマのようなものに感じられるかもしれません。しかし、見方を変えれば、排出枠は「CO2排出量をこの水準に収まるように減らそう」という目標にもなり得ます。自社の削減目標が明確になり、具体的な計画が立てやすくなると言えるでしょう。明確な目標設定が可能となり、効果的な削減戦略の策定が促進されます。

メリット2.コスト効率の高い排出枠取引の選択が可能

企業は、自社の状況に応じて、排出枠の売買を通じて最適なコストでCO₂削減を達成できます。先ほど紹介した通り、排出枠を上回ってしまう場合、企業は「排出枠の取引(排出枠に余裕がある企業からの購入)」または「自助努力によるCO2削減」のいずれかを選択できます。

判断基準は企業によってさまざまですが、多くの企業共通の判断基準になると考えられるのが、「コスト」です。

企業は、「排出枠の購入」と「自社でのCO₂削減」のどちらがコストを抑えられるかを検討し、自社にとって最適な方法を選択できます。これにより、企業間で効率的な排出削減が促進され、経済的な負担を軽減できるでしょう。

メリット3.企業および従業員の環境意識の向上

CO2排出量を自社に割り当てられた排出枠内に収めるためには、全社的にCO2排出削減を意識していく必要があります。特定の部署のみ、管理職など特定の役職者のみがCO2排出削減に努めたとしても、他の部署・社員の協力を得られなければ、企業全体として見た場合にCO2排出削減効果は低いためです。

実際に排出権取引が導入される際には、CO2排出削減努力を全社員に周知する必要があるでしょう。それを通じて、社員の環境への意識が自ずと高まり、環境への意識が高い企業へと変容していくことが期待できます。

また、「環境意識が高い企業」であることを外部にアピールできれば、事業活動や採用活動にとっても好影響となるでしょう。

排出権取引の問題点

排出権取引の問題点としては、以下のようなことが挙げられます。

■排出権取引の問題点

- 国や自治体にとって、対象となる全ての企業に排出枠を適切・公平に分配するのは容易ではない

- 分配された排出枠が企業にとって厳しすぎるものだった場合、温室効果ガス排出規制の緩い国に移転する企業が現れ、移転した国におけるCO2排出量が結果的に増加する「カーボンリーケージ」が生じる能性がある

- 排出規制の緩い国に移転する企業が急増すると、「移転した国におけるCO2排出量の大幅な増加」や「自国の競争力低下」などを招きかねない

- 分配された排出枠が企業にとって厳しすぎるものだった場合、排出量が排出枠を大幅に上回り、「排出権の取引」「自助努力によるCO2排出削減」のいずれを選択しても多額のコストが必要となる可能性がある

- 分配された排出枠が企業にとって緩いものだった場合、企業の行動変容につながらず、社会全体として見た場合のCO2削減効果が限定的となる可能性がある など

企業としては、「排出権取引には課題があるが、地球温暖化として重要な制度には変わりない」と認識しておくことが大切ですね。

排出権取引の国内外の導入状況

日本での排出量取引の導入はこれからですが、すでに導入されている国もあります。排出権取引の国内外の導入状況を紹介します。

世界の現状

経済産業省 資源エネルギー庁が公開している情報をもとに、世界における導入状況を見ていきましょう。

世界では、EUや中国、韓国などで排出権取引制度が導入されています。

EUでは、2005年にEU域内での排出権取引制度である「EU-ETS」を導入。大規模排出者に参加を義務付けており、約2,300社が対象です。EU-ETSにおける取引量は、EU域内のCO2排出量の約40%をカバーしています。

韓国では、2015年から制度を開始。対象は、直近3年間の平均CO2排出量が12.5万トン以上の事業者など約600社で、韓国の年間排出量の約70%をカバーしています。

中国では、2021年に、電力事業者を対象に全国規模で制度が導入されました。対象は、年間CO排出量が2.6万トン以上で石炭・ガス火力を有する約2,000社。中国の年間排出量全体の約40%をカバーしています。なお、2025年までには、石油化学や鉄鋼、製紙なども対象領域となり適用範囲が拡大される予定です。

参考:資源エネルギー庁『脱炭素に向けて各国が取り組む「カーボンプライシング」とは?』

日本の現状

日本では、一部の自治体と「GXリーグ」においてのみ、排出権取引が導入されています。2024年現在、日本全体を対象とした制度は存在しません。

一部自治体における導入

自治体では、東京都と埼玉県が排出権取引を導入しています。どちらの自治体も、大規模事業所に対する温室効果ガス排出削減義務/削減努力制度(東京都:総量削減義務、埼玉県:地球温暖化対策計画制度)の一環としての位置付けです。具体的には、両自治体とも、原油換算した使用エネルギーが3カ年度連続で1,500kl以上となる事業所を対象としています。

東京都では、2010年4月から導入を開始。キャップ・アンド・トレード方式を日本で初めて実現しました。また、オフィスビルなども対象とする世界初の都市型キャップ・アンド・トレード制度でもあります。

埼玉県では、2011年4月から導入を開始。なお、排出権取引制度の運営にあたり、埼玉県と東京都とは協定を締結し、連携や協力をしています。

制度の詳細について知りたい方は、自治体の資料をご確認ください。

参考:東京都『排出量取引説明会2023(新規担当者向け) 排出量取引入門』『総量削減義務と排出量取引制度における排出量取引運用ガイドライン』

参考:埼玉県『地球温暖化対策計画制度 目標設定型排出量取引制度』

GXリーグにおける導入

「GXリーグ」では、2023年度から「GX-ETS」という排出権取引制度を開始しました。

GXリーグとは、2050年カーボンニュートラル実現などを見据えてGXヘの挑戦を行い、現在・未来における持続的な成長実現を目指す企業や官・学が協働する場のこと。

GXリーグでは「自主的に目標設定することで、説明責任が発生し、企業のコミットメントや削減インセンティブが高まる」という観点から、削減目標の設定・遵守について「企業の自主努力」に委ねる形としています。

具体的には、GXリーグの参画企業は、GX-ETSの枠組みにおいて排出削減目標を自ら設定。進捗を開示し、目標達成に向けて取り組んでいます。

日本では、2026年度から排出権取引制度の本格稼働を予定

2023年2月に閣議決定された「GX実現に向けた基本方針」において、2026年度から排出権取引制度の本格稼働が開始される見通しが示されました。

詳細はまだ確定していませんが、「GX実現に向けた基本方針」では、以下のような方向性が示されています。

| 排出権取引制度の本格稼働に向けて ・中長期的に炭素価格を徐々に引き上げていく前提のもと、上限価格と下限価格を適切に組み合わせて、その価格帯をあらかじめ示す(取引価格に対する予見可能性を高め、企業投資を促進する制度設計を行う方針) ・具体的な価格帯については、GXに向けて企業の行動変容を促す効果や、カーボン・クレジット市場での取引価格、国際的な炭素価格なども踏まえ、排出権取引市場が本格稼働する 2026年度以降に設定する(予見性を高めるため、5年程度の価格上昇の見通しを定めつつ、経済情勢の変動などを踏まえ、一定の見直しを可能とする方針) ・2023 年度から国(日本政府)とGXリーグ参画企業が連携し、必要なデータ収集や知見・ノウハウ蓄積、政府指針の検討などを行っていく ・排出量取引制度に参画する多排出企業を中心に、「GX経済移行債(2050年カーボンニュートラルの実現のために発行される国債」による支援策との連動を検討する ・排出量取引制度の運営などに係る業務を実施する機関として、「GX推進機構」を創設する(同制度に係る各種業務の円滑な進行や同制度の安定的な運営のため、排出実績や取引実績の管理、有償オークションの実施、取引価格安定化に向けた監視などを実施する予定) |

この方向性のもと、制度に関する詳細が今後決まっていくと考えられます。企業としては、本格稼働となった際に適切に対応できるよう、こまめに情報収集することが大切ですね。

【2024年最新情報】専門のワーキング・グループが発足

2024年9月、内閣官房GX実行推進室は「カーボン・プライシング専門ワーキング・グループ」を設置しました。同ワーキンググループには、経済やエネルギー、環境分野の専門家・有識者が参加しており、有識者や産業界などからのヒアリングを通じて、本格稼働後の排出量取引制度の在り方について検討を進めます。

2024年9月~12月までに、複数回の開催が予定されており、2024年12月頃には、論点整理の取りまとめが行われる見通しです。

参考:内閣官房『排出量取引制度の本格稼働に向けた検討の方向性』

排出権取引についてよくある質問

なじみのない制度ということもあり、いくつかの疑問が浮かんでいる方もいるかもしれません。そこで、よくある質問とその答えを紹介します。

個人でも排出権取引はできる?

資産運用を目的とした「CO排出権証拠金取引」というものがあるため、個人でも排出権取引は可能ではあります。

ただし、実際にこの取引を行い、利益を得るには非常に高度な専門知識が必要です。また、信用性に欠ける業者から「絶対に儲かる」と勧誘され、お金をだまし取られるという排出権取引被害も多く報告されています。そのため、個人による排出権取引はおすすめしません。

会計処理のルールはある?

排出権取引の会計処理について、明確な法的ルールはありません。ですが、日本の企業会計の基準・指針の開発・制定を行っている民間組織である「企業会計基準委員会(ASBJ)」が、排出権取引の会計処理に関する実務対応報告を公表しています。

同報告によると、「排出クレジットの取得目的」によって、望ましい会計処理が異なります。他者から購入する場合の会計処理方法は以下の通りです。

| 排出クレジットの取得目的 | 会計処理方法 |

|---|---|

| もっぱら第三者に販売する目的で排出クレジットを取得する場合 | 通常の商品などの購入と同様の会計処理 |

| 将来の自社使用を見込んで排出クレジットを取得する場合 | 「無形固定資産」または「投資その他の資産」の購入として、会計処理 |

排出権取引制度の本格稼働に備え、会計担当者にこちらの情報を伝えておくとよいですね。

なお、排出権取引を既に導入している東京都と埼玉県では、会計処理についての指針を発表しています。いずれかの自治体で制度の対象となる可能性がある企業は、こちらの指針を参考にしましょう。

参考:東京都『排出量取引・クレジット等の無効化の会計・税務』

参考:埼玉県『目標設定型排出量取引制度に係る会計処理に関する基本的考え方』

制度の内容が難しく、理解が追いつきません。いい方法は?

同制度にとどまらず、地球温暖化対策に向けた動きは、新しい概念やルールを理解する必要があり、難しいと感じる企業も多いでしょう。排出量削減については、サプライチェーン排出量や温対法などの法律までカバーすることが求められ、いち企業だけで対応するのには限界があります。

そのような場合は、専門知識を有する外部団体に支援してもらうのも一つの方法です。覚えておきましょう。

カーボンニュートラル実現に向けて取り組めることは?

世界的なカーボンニュートラル実現に向けた動きは加速しており、大企業だけでなく、中小企業も脱炭素に向けた取り組みが必要となってきています。これから脱炭素経営をスタートする場合「何から始めたらよいのか分からない」と悩む経営者や担当者もいるでしょう。

脱炭素経営は、始めやすいことからスタートするのがおすすめ。そのために、まずは自社のCO2排出量の把握と適切な目標設定を行うことから始めましょう。

HELLO!GREENでは、 中小企業が脱炭素経営を無理なく始めるためのガイドをご用意しました。脱炭素経営の第一歩を踏み出す際に、ぜひご活用ください。

→無料ダウンロードしてみる

排出権取引の動向を注視し、2026年度からの本格導入に備えよう

CO2排出量を企業間で取引する「排出権取引」には2つの方式があり、日本政府は「キャップ・アンド・トレード方式」での導入を検討中です。排出権取引の導入により、企業は「CO2排出削減に向けた計画を立てやすくなる」「コスト面で最適な方法を選択できる」といったメリットを得られます。

現状、日本では、一部の自治体とGXリーグでしか排出権取引が導入されていませんが、2026年度からの本格稼働に向けて、日本政府は検討を進めています。今後、制度に関する詳細が徐々に決まっていくでしょう。企業としては、2026年度からの本格導入に備え、排出権取引に関する動向を注視していくことが大切です。

HELLO!GREENでは、これから脱炭素経営に取り組む中小企業の皆さまに向けて、有益な情報を発信しています。環境省認定制度「脱炭素アドバイザー アドバンスト」にも認定されている 「炭素会計アドバイザー」資格を持つ専門スタッフの知見を活かし、わかりやすく信頼できる記事づくりに努めています。