グリーン購入法とは?中小企業への影響や求められる対応などを解説

国や独立行政法人、地方自治体などによる、環境に配慮した物品などの調達を推進するための法律である、グリーン購入法。中小企業としては、「どのような物品がグリーン購入法の対象なのか」「自社にどのような影響が及ぶのか」などが気になるところでしょう。

この記事では、グリーン購入法の概要やメリット、主な規定内容などをわかりやすく解説します。これを読めば、グリーン購入法による中小企業への影響や、中小企業に求められる対応についての理解が深まるでしょう。

HELLO!GREENでは脱炭素経営の進め方に悩む中小企業さまに向けたお役立ち資料をご用意しています。ぜひご活用ください。

→資料を無料ダウンロードする

- グリーン購入法とは、国や地方自治体などによる、環境に配慮した物品などの調達を推進するための法律で、持続的発展が可能な社会の構築を目的としています。

- 中小企業は、「グリーン購入法に適合する商品を製造するように」と親会社や取引先から要請される可能性があります。

- 中小企業は、製品・サービスの環境負荷評価の実施やグリーン購入法適合商品の開発・製造の強化などを行いましょう。情報発信という観点からは、「中小企業版SBTの取得」も有効です。

グリーン購入法とは?

グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)とは、国や独立行政法人、地方自治体などによる、環境に配慮した製品やサービス(環境物品)の調達を推進するための法律です。2000年5月に制定されました。環境に配慮した物品の調達や適切な情報提供を促すことで、需要の転換を図り、持続的発展が可能な社会の構築を推進することを目的としています。

参考:e-GOV『国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律』

グリーン購入を促す法律

グリーン購入法は、一言でいえば「グリーン購入」を促す法律です。

■グリーン購入の定義

| グリーン購入とは、製品やサービスを購入する際に、環境を考慮して、必要性をよく考え、環境への負荷ができるだけ少ない製品やサービスを選び、環境負荷の低減に努める事業者から優先して購入することです。 |

なお、グリーン購入法の基本方針では、グリーン購入の基本的な考え方として、以下の3点が掲げられています。

グリーン購入の基本的な考え方

1.環境負荷の少ない物品等及び環境負荷低減に努めている事業者の選択

2.ライフサイクル全体を考慮した物品等の調達

3.最優先されるべきはリデュース

詳しく知りたい方は、環境省の『グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)』をご確認ください。

グリーン購入法のメリット

グリーン購入法は国・社会や企業に、以下のようなメリットをもたらします。

■国・社会にとってのメリット

- 国の組織や自治体、企業などの環境意識が高まる

- 環境に優しい物品を開発・製造~販売~購入・消費するサイクルが社会全体に生まれ、国として省資源化・省エネ化が進む

- 各企業において温室効果ガス排出削減が進むため、国全体としての温室効果ガス排出量を削減でき、地球温暖化抑制に寄与する など

■企業にとってのメリット

- グリーン購入法に対応する中で、従業員の環境意識の向上を図れる

- 環境に優しい商品の開発・製造や販売が、「イノベーションの創出」「新規顧客の獲得」「売上の増加」につながる

- 温室効果ガス排出削減に取り組むようになることで、「中長期的なコスト削減」「投資獲得の容易化」「採用活動への好影響」が期待できる など

このようにさまざまなメリットがあることから、グリーン購入法は日本にとって重要な法律の一つであるといえますね。

グリーン購入法の主な内容

グリーン購入法では、主に以下の3点について規定しています。

■グリーン購入法の主な内容

- 国や事業者などに環境物品の調達を促す

- 事業者に適切な情報提供を促す

- 国などに調達に関する方針の策定を義務付ける

それぞれについて、見ていきましょう。

参考:e-GOV『国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律』

参考:環境省『グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)』

国や事業者などに環境物品の調達を促す

第3条~第5条には、「国および独立行政法人など」「地方公共団体および地方独立行政法人」「事業者および国民」の環境物品の調達・購入に関する責務についての規定があります。

| 第何条 | 誰の責務か | 責務の概要 | 責務の種類 |

|---|---|---|---|

| 第3条 | ・国 ・独立行政法人 | ・物品および役務(サービス)を調達する際、環境物品への需要転換を促進するため、予算の適正な使用に留意しつつ、環境物品を選択するよう努めなければならない | 義務 |

| 第4条 | ・地方公共団体 ・地方独立行政法人 | ・地方公共団体は、その区域の自然的社会的条件に応じて、環境物品への需要の転換を図るための措置を講ずるよう努める ・地方独立行政法人は、自身の事務や事業に関して、環境物品への需要の転換を図るための措置を講ずるよう努める | 努力義務 |

| 第5条 | ・事業者 ・国民 | ・物品を購入・借り受ける場合や役務の提供を受ける場合、できる限り環境物品を選択するように努める | 一般的責務 |

環境物品の調達を促す規定があるため、国や地方自治体、他の事業者などから自社の製品・商品を選んでもらえるよう、企業としてはグリーン購入法適合品を作っていく必要がありますね。

事業者に適切な情報提供を促す

第12条~第14条には、「製品メーカーなど」「環境ラベルなどの情報提供団体」「国(政府)」の情報提供についての規定があります。

| 第何条 | 誰に対する規定か | 規定の概要 |

|---|---|---|

| 第12条 | 製品メーカーなど | ・物品の購入者などに対し、その物品などの環境負荷を把握するために必要な情報を、適切な方法で提供するよう努める |

| 第13条 | 環境ラベルなどの情報提供団体 | ・科学的知見を踏まえ、国際的取決めとの整合性に留意しつつ、環境物品への需要の転換につなげるための有効かつ適切な情報の提供に努める |

| 第14条 | 国(政府) | ・環境物品への需要の転換につなげるため、製品メーカーや環境ラベルなどの情報提供団体が提供した情報の整理・分析を行い、その結果を示す |

企業は、第12条に基づき、必要な情報を適切に提供しましょう。

国などに調達に関する方針の策定を義務付ける

第6条と第7条では、「国や環境大臣」「各省各庁や独立行政法人などの長」に対して、調達に関する方針を策定することを義務付けています。

| 第何条 | 誰に対する規定か | 規定の概要 |

|---|---|---|

| 第6条 | 国や環境大臣 | ・国は、国や独立行政法人などにおける環境物品の調達を推進するため、「基本方針(環境物品等の調達の推進に関する基本的な方針)」を定めなければならない ・環境大臣は、あらかじめ各省各庁の長などと協議して基本方針の案を作成し、閣議決定を求めなければならない |

| 第7条 | 各省各庁や独立行政法人などの長 | ・毎年度、基本方針に即して、物品の調達に関し、当該年度の予算・事務・事業予定などを踏まえて、「調達方針(環境物品等の調達の推進を図るための方針)」を作成しなければならない |

「基本方針」では、「環境物品の調達推進に関する基本的方向」「特定調達物品等の調達推進に関する基本的事項」などが示されます。

「調達方針」の規定事項は、「特定調達物品等の当該年度における調達の目標」「特定調達物品等以外の当該年度に調達を推進する環境物品等及びその調達の目標」などです。

なお、事業者にはグリーン購入に関する方針の策定は義務付けられていません。しかし、企業によっては、独自の方針を定めているところもあります。

グリーン購入法の特定調達品目

グリーン購入法の基本方針では、特に重点的に調達を推進すべき環境物品などを「特定調達品目」に定めています。対象となる品目やその判断基準などについては、定期的に見直しを実施。2025年度時点の特定調達品目は、22分野288品目あります。

■グリーン購入法特定調達品目の分野

| 1.紙類 | 7.移動電話等 | 13.消火器 | 19.災害備蓄用品 |

| 2.文具類 | 8.家電製品 | 14.制服・作業服等 | 20.公共工事 |

| 3.オフィス家具等 | 9.エアコンディショナー等 | 15.インテリア・寝装寝具 | 21.役務 |

| 4.画像機器等 | 10.温水器等 | 16.作業手袋 | 22.ごみ袋等 |

| 5.電子計算機等 | 11.照明 | 17.その他繊維製品 | |

| 6.オフィス機器等 | 12.自動車等 | 18.設備 |

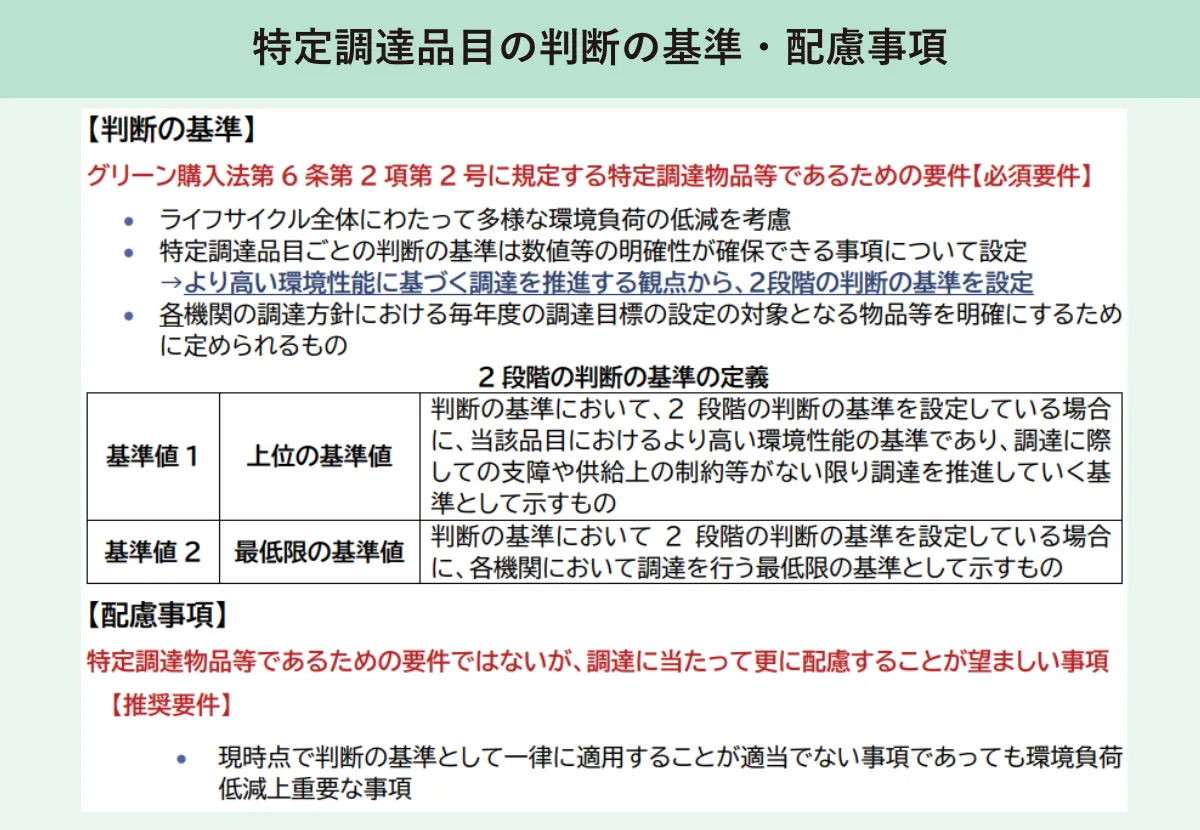

特定調達品目の判断の基準・配慮事項

特定調達品目は、品目ごとの環境負荷の特性などに応じて、「判断の基準」と「配慮事項」が定められています。

各機関には、調達に際しての支障や供給上の制約などがない限り、「基準値1」を満たす品目を調達することが求められています。この要請は、なるべく早期に「基準値2」レベルの調達から「基準値1」レベルの調達にシフトすることを目的としたものです。

「配慮事項」については、グリーン購入法における必須要件ではありません。しかし、配慮事項を参考に、調達を実施する各機関の判断で、各品目の調達に関する追加要件を定めることが認められています。

グリーン購入法特定調達品目についての詳細は、環境省の『グリーン購入の調達者の手引き 令和7(2025)年2月』をご確認ください。

グリーン購入法適合商品であることを判断するのに役立つマーク・ラベル

環境省の『グリーン購入の調達者の手引き 令和7(2025)年2月』では、「どれがグリーン購入法適合商品なのか」を判断するのに役立つマークやラベルも紹介されています。

代表的なものが、「エコマーク」です。エコマークとは、商品(製品およびサービス)の「生産」から「廃棄」までのライフサイクル全体を通じて環境負荷が少なく、環境保全に寄与すると認められた商品に付けられる環境ラベルのこと。手で地球を包んでいるようなマークを目にしたことがある方も多いかと思いますが、それがエコマークです。さまざまな品目について、エコマーク認定商品であることがグリーン購入法適合商品であることの目安の一つとなっています。

その他、品目によっては、「JOIFAグリーンマーク」「国際エネルギースタープログラム(エネスタ)」「省エネラベル」なども、グリーン購入法適合商品であることを判断するのに役立ちます。

グリーン購入法が中小企業に及ぼす影響

グリーン購入法は、「親会社や取引先との関係性」という観点から、中小企業に影響を及ぼします。

社会全体として環境への意識が高まっていることもあり、グリーン調達の基本方針を独自に定めていたり、グリーン調達を積極的に行っていたりする大企業は多いです。自社の親会社や取引先がグリーン調達に意欲的な企業だった場合、「グリーン購入法適合商品を製造してもらいたい(製造を強化してもらいたい)」と要請される可能性があります。

【親会社や取引先からの要請に応じた場合】

親会社や取引先との関係性が強化される→「取引の拡大」「売上の増加」が期待できる

【親会社や取引先からの要請に応じられなかった場合】

親会社や取引先との関係性が悪化する→「取引の縮小・停止」「売上の減少」につながるリスクがある

このように、親会社や取引先からの要請に応じた場合のメリット、応じられなかった場合のデメリットのどちらも、とても大きいです。会社や取引先からいつ要請されてもすぐに応じられるよう、グリーン購入法への対応を早急に始めましょう。

中小企業に求められる対応は?

中小企業には、「製品・サービスの環境負荷評価の実施」「グリーン購入法適合商品の開発・製造の強化」「情報発信の充実化」という3つの対応が求められます。

製品・サービスの環境負荷評価の実施

まず実施したいのが、製品・サービスの環境負荷評価です。現状把握や改善策の検討のため、「自社の製品・サービスにはどのくらいの環境負荷があるのか」「特に環境負荷が大きいのはどの製品・サービスなのか」を明確にする必要があります。

なお、環境負荷調査の手法として、近年注目されているのが、「ライフサイクルアセスメント(LCA)」です。ライフサイクルアセスメントとは、製品を作る材料の調達段階から廃棄されるまでの全プロセスで環境に与える影響を調べて、評価する手法のこと。実施方法や業界別の具体例などについては、以下の記事を参考にしてください。

グリーン購入法適合商品の開発・製造の強化

当然ながら、グリーン購入法適合商品の開発・製造を強化する必要があります。具体的には、温室効果ガス排出軽減につながる新技術を研究したり、省エネ効果の高い生産設備を導入したり、といったことが必要になるでしょう。対応を進めるにあたり、コスト面が課題となっている場合には、各種補助金の活用をおすすめします。

また、グリーン購入法適合商品であることがひとめでわかるよう、エコマークなどの取得もあわせて行うとよいでしょう。

情報発信の充実化

自社が製造したグリーン購入法適合商品を多くの調達者に購入してもらうためには、情報発信を充実化させることも大切です。会社ホームページやSNS、プレスリリースサイトなどで「このようなグリーン購入法適合商品を販売しています」「特に環境負荷が少ないのは、この商品です」といったことをアピールをしましょう。

あわせて検討をおすすめしたいのが、「中小企業版SBTの取得」です。中小企業版SBTとは、中小企業が温室効果ガスの削減目標を設定し、SBTi(SBTの運営機関)が目標を妥当とみなせば取得できる認定のこと。取得すれば企業名が公表されるため、自社の認知度向上が期待できます。脱炭素経営(気候変動対策・脱炭素の視点を織り込んだ企業経営)の実現に向けた第一歩としても有効ですので、ぜひご検討ください。

なお、HELLO!GREENでは「中小企業版SBT認定」申請支援を行っています。環境省認定「脱炭素アドバイザー」が認定取得まで一気通貫でサポートいたしますので、少しでも不安がある場合はお気軽にお問い合わせください。

→詳しいサービス資料をダウンロードしてみる

【参考】グリーン購入法に関連する補助金

「グリーン購入法への対応を進めるにあたり、各種補助金を活用したい」というケースもあるでしょう。そこで、グリーン購入法に関連する補助金(いずれも2025年3月現在、前年度補正予算または当年度予算での公募終了)をいくつか紹介します。

| 補助金 | 概要 |

|---|---|

| 業務用建築物の脱炭素改修加速化事業 | 既存建築物の高断熱化や高効率空調機器などの導入を促進することを目的としたもの |

| 脱炭素経営によるバリューチェーン全体での脱炭素化の潮流に着実に対応するための工場・事業場における先導的な脱炭素化取組推進事業(SHIFT事業) | 工場・事業場における脱炭素化のロールモデルとなる取り組みを支援することを目的としたもの |

| プラスチック資源・金属資源等の脱炭素型有効活用設備等導入促進事業 | プラスチック資源・金属資源などの脱炭素型有効活用設備などの導入を支援し、循環経済への移行を推進することを目的としたもの |

| 脱炭素社会の構築に向けたESGリース促進事業 | 脱炭素機器のリース料低減を通じてESGリースの取り組みを促進し、バリューチェーン全体での脱炭素化を支援することを目的としたもの |

今後もこのような補助金が公募される可能性がありますので、環境省のホームページなどで最新情報を確認するようにしましょう。

グリーン購入法を理解し、企業として適切に対応しよう

国や地方自治体、事業者などにグリーン購入を促すことで持続的発展が可能な社会の構築を図る「グリーン購入法」について、紹介してきました。

中小企業は、親会社や取引先から、「グリーン購入法適合商品を製造してもらいたい(製造を強化してもらいたい)」といった要請を受ける可能性があります。要請を受けられるかどうかで、相手方との関係性や取引の継続可否が左右されるため、グリーン購入法への対応を早急に始めることが重要です。

グリーン購入法の内容を正しく理解した上で、「製品・サービスの環境負荷評価の実施」「グリーン購入法適合商品の開発・製造の強化」「情報発信の充実化」を行いましょう。また、情報発信という観点から、「中小企業版SBTの取得」を検討することもおすすめします。

HELLO!GREENでは、これから脱炭素経営に取り組む中小企業の皆さまに向けて、有益な情報を発信しています。環境省認定制度「脱炭素アドバイザー アドバンスト」にも認定されている 「炭素会計アドバイザー」資格を持つ専門スタッフの知見を活かし、わかりやすく信頼できる記事づくりに努めています。